Он не вел дневников, но иногда, когда происходили события, достойные того, чтобы о них хотя бы иногда вспоминать, делал записи в толстой тетради, лежавшей в нижнем ящике письменного стола.

28 марта 1925 года он записал:

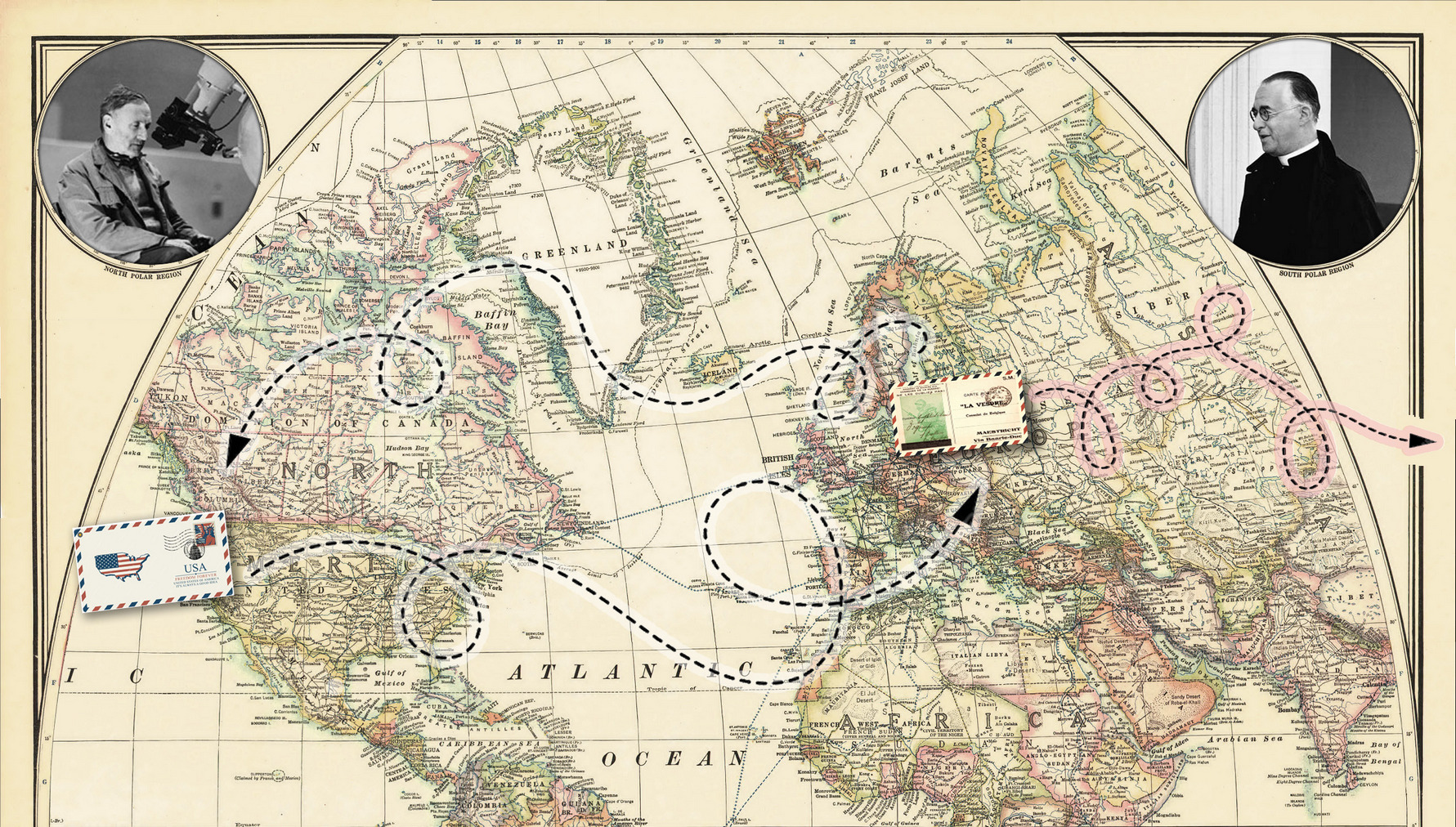

«Встреча и любопытный разговор с месье Л. Парк в Гарвардском университете. Месье Л. — первый человек, которого я встретил в тот день в университетской канцелярии. Я только что приехал и оформлял свое прибытие, а месье Л. уезжал в Европу, пройдя в Гарварде трехлетний курс физики и математики. К сожалению, при знакомстве месье Л. невнятно произнес свою фамилию, а я устал после дороги и потому не запомнил. Выглядел месье Л. странно — в монашеской рясе с белым воротничком. Получив документы, мы вышли в парк и посидели около часа в павильоне, пережидая дождь. Говорили о роли случая — наше знакомство давало к тому очевидный повод. Месье Л. утверждал, что случайное не имеет физических причин, а значит, не ведет ни к каким последствиям. Я убеждал его, что причины есть всегда и у всего, и лишь недостаток знаний не позволяет эти причины разглядеть. В принципе, именно месье Л. должен был, будучи человеком религиозным, отстаивать неслучайность случайного. Парадоксальность его выводов меня поразила».

Год спустя, обнаружив (случайно!) в тетради эту запись, он вспомнил только широкое лицо, большие круглые очки в тонкой оправе и белый накрахмаленный воротничок.

Еще пять лет спустя он увидел это лицо на фотографии в газете Le Temps. Вспомнил, что когда-то встречал этого человека, но не вспомнил, когда и при каких обстоятельствах.

И только еще через три года, в 1934-м, перелистывая на досуге старую тетрадь, он натолкнулся на запись о разговоре с месье Л. и сопоставил, наконец, лицо, которое вспомнил, с лицом на фотографии в газете.

«Хорошо бы, — подумал он, — вернуться к тому разговору. Прошло почти десять лет. Впрочем, не уверен, что тогдашний студент, а ныне профессор помнит о случайной, по сути, беседе».

Что ж, можно напомнить.

И он написал письмо.

* * *

Уважаемый доктор Леметр,

Не уверен, что вы помните молодого астронома из Швейцарии, приехавшего в 1925 году в Соединенные Штаты, с которым вы, уезжавший в тот день на родину, в Бельгию, беседовали о роли случая в обыденной жизни. Вы тогда отстаивали мысль о том, что в природе существуют истинно случайные события, не имеющие никаких причин осуществиться и, соответственно, не могущие, в свою очередь, стать причинами для более поздних событий. Я же пытался убедить вас, что любые, кажущиеся случайными, события непременно имеют свои причины, о которых мы просто не знаем.

Через два года после нашей беседы возникла новая наука — квантовая механика, и проблема случайных событий приобрела более глубокий смысл. Я читал вашу заметку в Nature о Первоатоме, а затем и более поздние работы. За эти годы я тоже провел довольно обширные астрономические исследования, а также поработал в области, казалось бы, от астрономии далекой: придумал схему, с помощью которой можно было бы прогнозировать некоторые научные открытия и технические изобретения. В частности, как это ни парадоксально, — и идею Первоатома.

Сейчас я иначе интерпретирую проявления случайности в жизни и науке и роль случайностей в научных открытиях. Квантовая физика дает на этот счет достаточную пищу для размышлений, которыми я хотел бы поделиться с вами в надежде, что и вам это будет интересно — во всяком случае, настолько, чтобы продолжить наш диалог девятилетней давности.

Первый мой тезис. Волновая функция Шрёдингера является, насколько я понимаю, множеством возможных состояний квантовой частицы. Каждое из этих состояний может быть описано набором параметров: координатами, импульсом, энергией и пр. То же самое можно представить в виде матрицы Гейзенберга, то есть таблицы, содержащей тот же набор параметров. Не будучи специалистом в квантовой механике, я, возможно, слишком примитивно представляю состояние квантовой частицы. Надеюсь, однако, вы понимаете, что я имею в виду.

Экспериментатор не может заранее знать, какое именно состояние будет зафиксировано — знает только, что это состояние в точности соответствует одному из значений волновой функции или одной из клеток матрицы Гейзенберга. Какому именно — выясняется в ходе эксперимента.

Вопрос: является ли этот результат случайным, или он в той или иной степени предопределен? Насколько наблюдатель свободен в выборе одного результата из множества возможных? И как следствие, вопрос: обладает ли наблюдатель свободой воли — как в научном, так и в религиозном смысле?

Второй мой тезис не связан с квантовой механикой. Напротив, это результат моих астрономических наблюдений и размышлений о великом множестве природных объектов и явлений.

Любой природный объект (будем теперь говорить о классических объектах — звездах, галактиках и пр.) обладает набором присущих ему характеристик: скажем, размерами, массой, плотностью, распределением вещества, геометрическими особенностями и так далее. Если рассматривать все эти параметры и их варианты в совокупности, то их можно свести в многомерную таблицу (матрицу).

Легко видеть, что мы получаем аналог матрицы Гейзенберга, и соответственно, как и в случае квантовой механики, возникает проблема выбора: какая из клеток таблицы соответствует реально существующему классическому объекту (например, звезде). Какая из клеток соответствует объекту, который, в принципе, может существовать, но пока не наблюдается. И какая клетка таблицы соответствует объекту, который не может существовать в принципе.

Возникает всё та же проблема выбора. И вопрос: насколько выбор свободен.

Вопрос этот (в данном случае я гораздо менее компетентен, чем вы) относится и к вашей гипотезе Первоатома. Первоатом — не единственное состояние Вселенной, которое возможно при экстраполяции назад во времени открытого Хабблом разбегания галактик. Для этого случая, полагаю, тоже можно составить морфологическую таблицу состояний Вселенной в нулевой момент. Является ли выбор Первоатома единственным (вынужденным) или свободным, зависящим от ваших предпочтений (например, предпочтений религиозного философа) или вообще случайным?

Итак: проблема выбора, которую мы с вами обсуждали девять лет назад. Тогда мы говорили о личной свободе. Однако развитие квантовой механики и других наук, в частности, астрономии, приводит к проблеме выбора, казалось бы, никак не связанной с личностью человека. Но так ли это?

С вашего позволения, я бы хотел продолжить наш диалог, учитывая новые взгляды.

Был бы благодарен за ответ — как положительный, так и отрицательный.

С уважением,

Доктор Фриц Цвикки, Калтех, США.

* * *

Отправив письмо на адрес Лёвенского университета, где, судя по научным публикациям, работал доктор Жорж Леметр, он не то чтобы не надеялся на быстрый ответ — он вообще ответа не ожидал. Вряд ли девять лет спустя после случайной беседы в Гарварде бельгиец помнил неизвестного ему швейцарского астронома.

Кроме того, отправив уже письмо, Цвикки пожалел о своем поступке. Перечитав письмо (он всегда сохранял копии), Цвикки остался недоволен собственным объяснением интересовавшей его проблемы. Сравнение морфологической таблицы с матрицей Гейзенберга теперь ему самому не представлялось убедительным. А Леметр мог и вовсе не понять, чего хочет давний и забытый собеседник.

Он хотел на самом-то деле порассуждать не о таблицах и матрицах, а о выборе реальности, о свободе воли — но именно об этом в письме если и было сказано, то так туманно, что теперь и сам Цвикки перестал понимать связи.

Письмо из Бельгии пришло, когда он и думать перестал о докторе Леметре, его Первоатоме и о случайном выборе открытий.

* * *

Уважаемый доктор Цвикки,

Прочитав ваше письмо, я вспомнил о нашем давнем разговоре. Плохо помню детали, но, надеюсь, правильно уловил смысл — как того разговора, так и вашего письма.

Полагаю, вас тогда смутило обстоятельство, смущающее многих: моя принадлежность к католической церкви и мои занятия физикой. Как это совмещается? Именно это стало тогда причиной разговора о свободе выбора и роли случайных явлений. Уверяю вас, здесь всё просто: вера и наука в равной степени помогают исследовать реальность.

Парадокс, но, повторяю, материальное необходимо объяснять только материальным. Наука приходит к правильным выводам, только используя научный метод.

Не уверен, что я достаточно понял суть вашей морфологической таблицы, но, поскольку вы утверждаете, что в ней содержатся все возможные варианты естественных процессов и (или) технических аппаратов, включая самые маловероятные и даже невозможные, то вы наверняка оцениваете каждую клетку на предмет того, насколько вероятно существование в природе описываемого явления или технического устройства. И выбираете самое, на ваш взгляд, вероятное решение. Иными словами, ваш выбор не является случайным, он подчинен закону вероятности.

В этом, на мой взгляд, состоит общность матрицы Гейзенберга и вашей морфологической таблицы. Они подчиняются вероятностным законам — квантовым или классическим.

Что касается Первоатома, то я не рассматривал причину (или причины) его возникновения в момент ноль. Первоатом — результат логического и физического анализа изменений, происходящих во Вселенной и ставших известными после открытия Хаббла.

Я не вижу здесь возможности для случайных процессов.

Как возник Первоатом? Вопрос, конечно, существует. Нет, однако, ответа в рамках науки.

Меня спрашивают: где в идее Первоатома место Творца? Я, как вы знаете, теолог, и существование Творца для меня несомненно. Но убежден, что момент Творения навсегда останется для нас скрытым. Физика будет бесконечно изучать Творение, находить физические ответы на всё более усложняющиеся вопросы, и ответы эти будут в рамках науки. И так будет всегда, потому что момент Творения не может быть описан в рамках науки.

Таков мой ответ на ваше письмо, и надеюсь, что я достаточно ясно определил свое отношение к проблеме случая.

С уважением, Жорж Леметр.

* * *

Дорогой доктор Леметр,

За месяцы, прошедшие между нашими последними письмами, произошли события, которые позволяют мне несколько изменить тему и уточнить вопросы.

В последние года три я занимался наблюдениями скоплений галактик. Я предполагал, естественно, что галактики в скоплениях должны иметь такие скорости друг относительно друга, чтобы скопления не разрушались. Такие (пекулярные) скорости удалось измерить для довольно большого числа галактик в скоплениях. Естественно, эти скорости нужно было сравнить с ожидаемыми согласно обычной теории тяготения. Чтобы знать ожидаемые скорости, нужно было оценить полную массу всех галактик в каждом скоплении. Разумеется, оценить массы оказалось задачей более сложной — ведь массу галактики мы оцениваем по числу и типу наблюдаемых в ней звезд, что обычно известно с довольно большой ошибкой.

Результат: практически все галактики в исследованных скоплениях имеют пекулярные скорости, бóльшие (подчас — намного бóльшие), чем требуются, чтобы взаимное тяготение удерживало галактики в пределах скоплений. При наблюдаемых скоростях скопления галактик не могли существовать как стационарные объекты. Они не могли бы даже образоваться!

Тем не менее скопления галактик существуют, они стабильны, и какой вывод можно сделать?

Внутри скопления существует невидимая масса, притяжение которой не позволяет галактикам «разбежаться» в разные стороны.

Удивительное заключение, но я не вижу другой возможности объяснить наблюдения.

И тогда нельзя достаточно уверенно говорить о Первоатоме!

Если существует огромная невидимая масса, то динамика Вселенной именно этой массой и определяется. По численным прикидкам, невидимая масса превышает (возможно, в несколько раз!) массу видимую — массу звезд разных классов, межзвездного вещества и пр.

Всё это приводит меня к мысли, которой я и хочу поделиться с вами, а не с коллегами-астрономами. Мы вообще неверно представляем себе устройство Вселенной! Мы наблюдаем разбегание галактик, но мы наблюдаем и то, что сами галактики не расширяются, а скопления галактик не разрушаются. Мы говорим, что галактики сохраняются как структуры, потому что ньютоновские силы тяготения в них гораздо больше сил, которые изначально привели к распаду Первоатома. Но уже для скоплений галактик это представление неверно!

Более того. В первом к вам письме я описал морфологический метод, вообразив, что с его помощью можно предсказывать открытия определенного рода. Но в природе, оказывается, существуют объекты и явления, которые я не могу записать в морфологическую таблицу, поскольку не могу даже предполагать, что такие объекты существуют.

Получается, что видимая (наблюдаемая) Вселенная — это лишь, как говорится, вершина айсберга. И тогда невозможно делать разумные предположения ни о дальнейшей судьбе Вселенной, ни об ее начальном состоянии.

Что представляет собой невидимая масса? Движется ли она вообще — вместе с галактиками? Возможно ли, что невидимая масса не принимает никакого участия в расширении Вселенной, и что тогда можно сказать и можно ли говорить вообще о существовании Первоатома? Если значительная масса Вселенной невидима и, следовательно, непознаваема, можно ли говорить о том, что «на самом деле» Вселенная стабильна, как предполагал Эйнштейн в своих уравнениях 1916 года, когда ввел космологическую постоянную? И тогда получается, что разбегание видимых галактик есть некая флуктуация, нечто чужеродное в «реальной», но невидимой Вселенной?

Как видите, странные, но для меня чрезвычайно важные вопросы возникают и заставляют думать о вещах, в которых я скорее дилетант, чем профессионал. Однако думать приходится.

Разумеется, я намерен опубликовать свою работу. Это будет работа сугубо наблюдательного характера, и свои мысли по поводу природы невидимой массы и влияния этой массы на космологические процессы я публиковать не стану. Но ваше мнение меня чрезвычайно интересует.

С уважением, Ф. Цвикки.

* * *

Дорогой доктор Цвикки,

Ваше сообщение меня поразило. Хотел бы надеяться хотя бы на то, что ваши оценки величины невидимой массы чрезвычайно преувеличены, и «на самом деле» масса эта не так велика, чтобы существенно влиять на динамику скоплений и тем более на общую структуру Вселенной.

Однако я позволил себе показать один из ваших графиков и кое-какие расчеты одному из моих знакомых астрономов. Естественно, я не называл имен — только описанные данные и выводы. Я даже не сказал, что речь идет именно о скоплениях галактик, и представил работу как сугубо теоретическую модель. Астроном, о котором идет речь, весьма известен и авторитетен, и в его компетенции я не сомневаюсь. Должен сказать, что он полностью подтвердил ваш результат — как он выразился: «любопытная задачка и остроумное решение — к счастью, не имеющее отношения к реальности».

До сих пор нахожусь в глубоком изумлении — гораздо большем, чем в тот час, когда получил ваше послание и обнаружил, насколько глубока может оказаться пропасть между нашими представлениями и физической реальностью.

Очень надеюсь, что после публикации вашей статьи состоится ее обсуждение — и прежде всего тщательная проверка результатов. Если результат подтвердится, полагаю, это будет величайшим астрономическим открытием ХХ века. Во всяком случае, первой его трети — ибо, если невидимая масса реальна, нас наверняка ожидают новые открытия и, возможно, даже полная смена современной научной парадигмы.

Вернусь к вопросу, который вы задали: как повлияет ваше открытие на идею Первоатома — называю Первоатом именно идеей, поскольку это пока не поддающаяся наблюдательной проверке гипотеза. Логичная, внутренне непротиворечивая и полностью оправданная гипотеза с точки зрения современных наблюдательных данных о разбегании галактик.

Однако, если (буду говорить «если», пока другие наблюдатели не подтвердят ваши результаты) существует невидимая для нас Вселенная, то — вы правы — идея Первоатома лишается легитимации и становится частным случаем, рассмотрением некой флуктуации во Вселенной, о физических свойствах которой мы не имеем представления.

Насколько я понимаю, невидимая масса не обладает зарядом, не излучает электромагнитных волн. Будь это иначе, физические проявления массы (при ее количестве!) непременно должны были бы наблюдаться.

Я не ставлю под сомнение уравнения Эйнштейна, не ставлю под сомнение ни решение де Ситтера, ни решение Фридмана. Но в идее Первоатома начинаю не столько сомневаться, сколько допускаю, что (опять же — если ваши выводы верны) сомнения могут возникнуть.

Спасибо вам за информацию. Буду ждать вашей публикации.

Ваш Жорж Леметр.

* * *

Уважаемый доктор Леметр,

Прилагаю новые результаты, полученные за прошедшие три месяца. Здесь только конкретные числа. За это время я успел провести наблюдения еще нескольких скоплений галактик, более далеких, чем в первом исследовании. Как вы можете судить по приведенным числам и графикам, существование невидимой массы не только подтвердилось, но мои нынешние оценки дают даже несколько бóльшее количество невидимой массы на каждую галактику.

Сердечно ваш,

Фриц Цвикки.

* * *

Дорогой доктор Цвикки,

Я обдумывал вашу гипотезу о возможном влиянии невидимой массы в скоплениях галактик на эволюцию Вселенной и мою гипотезу Первоатома. У меня были определенные сомнения, и я попытался изложить их в начатом письме к вам. Однако, получив ваше второе письмо, изучив графики и описания, а также (прошу прощения) проконсультировавшись с знакомыми астрономами, которые тоже исследуют далекие галактики… здесь я должен добавить, что никаким образом не раскрыл перед ними ваши результаты, говорили мы лишь о принципиальной возможности обнаружения во Вселенной каких бы то ни было видов материи, до сих пор не обнаруженных… Так вот, общим мнением было: да, такое, в принципе, возможно, поскольку Вселенная пока изучена лишь в узком диапазоне волн электромагнитного спектра. Нагретое тело излучает также в инфракрасной и ультрафиолетовой областях. Более того, есть неподтвержденные пока сведения об излучении небесных тел в радиодиапазоне. Я подумал: не может ли ваша невидимая масса излучать в неисследованной пока области спектра, и тогда можно будет, по крайней мере, понять, что она собой представляет.

С большим нетерпением буду ожидать публикации вашей работы — мне чрезвычайно интересно, как на эти результаты отреагируют ваши коллеги.

Поскольку между нами, как я полагаю, возникли доверительные отношения, то поделюсь и я с вами давно уже пришедшей мне в голову физической идеей, которая, если окажется верной (надеюсь, что нет), действительно принципиально изменит представление о Первоатоме и судьбе Вселенной.

Я с большим интересом изучал принципы квантовой механики. В частности, меня чрезвычайно заинтересовала гипотеза существования так называемых виртуальных частиц, введенных профессором Дираком. У этой теории, как я понимаю, есть немало сторонников, но еще больше противников, полагающих виртуальные частицы лишь удобным математическим приемом. Возможно, неоткрытые виртуальные частицы покажутся вам идеей, слишком далекой от идеи невидимой массы.

Но я подумал вот о чем. Не могут ли виртуальные частицы Дирака и ваша темная масса оказаться двумя сторонами одного физического явления — чрезвычайно важного и способного разрешить важнейшее физическое противоречие между классической, по сути, теорией относительности Эйнштейна и квантовой механикой? Это в наши дни самая важная онтологическая проблема. О ней господа Бор и Эйнштейн постоянно дискутируют, но так и не пришли к единому мнению.

Что, если объединить теорию виртуальных частиц Дирака с вашим открытием невидимой массы во Вселенной?

Согласитесь, это соответствует какой-то из клеток описанной вами морфологической таблицы «Вселенная». Клетка, наверняка не только не учтенная, но даже не предполагаемая никем из исследователей. Мне и самому идея представляется «дикой», поэтому я рискну лишь вам изложить свои странные выводы и неожиданные заключения.

Итак, попробуем объединить идеи квантовой механики и теории относительности. Это те клетки вашей морфологической таблицы, которые должны, в принципе, описывать не существующую пока единую теорию поля. Виртуальность (квантовая физика) и мировые линии (теория относительности). Клетка морфологической таблицы: «виртуальные мировые линии».

Много воды утекло после нашего разговора в Гарварде, но я вспомнил, как мы обсуждали проблему случайности и причинности. Я вспомнил, что говорил: есть процессы полностью случайные и причин не имеющие. Не поверите, но я уже тогда размышлял над идеей, сейчас занимающей мое воображение.

Представьте себе случайную мировую линию материального тела. Мировую линию, возникшую беспричинно. Иными словами — виртуальную. Событие, не имевшее причин, а потому не имеющее и следствий в общем развитии Вселенной. Не мудрствуя, можно сказать так: если случается в истории событие совершенно беспричинное, то история может обойтись и без него, событие не будет иметь никаких последствий, его мировая линия оборвется, и произойти это может или сразу после события, или много времени спустя, но произойдет обязательно, и мир будет продолжать развиваться так, будто странного события не было вовсе.

Нечто возникает случайно, происходит — и в некий случайный же момент исчезает. Что остается? Ничего — кроме (возможно!) памяти о событии.

Я много размышлял об этом и не нашел в описании виртуальной мировой линии внутреннего противоречия. Более того, одно время я искал в исторических хрониках такие виртуальные события, оставившие по себе лишь память, но никаких материальных следствий. Я нашел несколько таких событий. А сейчас, раздумывая о вашем открытии, я представил, что и оно может быть таким грандиозным виртуальным событием. Виртуальной мировой линией.

Невидимая масса в пределах скоплений галактик — событие виртуальное, причин не имеющее? Да, оно наблюдается, вы его фиксируете. Однако последствий для эволюции Вселенной такое событие иметь не может. Через какое-то время — возможно, год, возможно, миллион лет — телескопы перестанут фиксировать наличие невидимой массы. Наблюдаемые скорости галактик окажутся точно соответствующими массам галактик в скоплениях.

Вы скажете, что такое невозможно, поскольку нарушается принцип относительности — информация не может передаваться быстрее скорости света. Да, но это не относится к виртуальным мировым линиям, поскольку начальная и финальная точки такой линии не имеют никакого отношения к привычной нам причинно-следственной связи!

Конечно, такие явления не могут влиять на эволюцию Вселенной — в частности, на описание Первоатома. Первоатом имел причину, а результат его распада мы наблюдаем сейчас. Невидимая масса в скоплениях галактик причины не имела, не будет иметь и следствий.

Да, безумная идея, но настолько ли она безумна, чтобы оказаться истинной? Виртуальная мировая линия — игра разбушевавшегося воображения? Или физическая реальность, пока еще не открытая «клеточка» вашей морфологической таблицы?

Чего я бы хотел — чтобы на моем веку произошло «схлопывание» виртуальной мировой линии. Если невидимая масса находится на виртуальной мировой линии, останется ли о ней память? Останутся ли ваши наблюдения? Останется ли наша переписка?

И как вообще можно доказать или опровергнуть существование виртуальных мировых линий?

Ваш Жорж Леметр.

* * *

Уважаемый доктор Леметр,

К сожалению, я не получил ответов на два моих письма, отправленных соответственно 5 и 27 апреля прошлого года. К тем письмам я приложил кое-какие графики и расчеты величин невидимой массы в нескольких скоплениях галактик.

Возможно, письма не дошли. Возможно, вас не заинтересовало содержание. В таком случае прошу прощения за то, что отнял ваше время. Статью о невидимой массе в скоплениях галактик я опубликовал, но, к сожалению, ожидаемого интереса она не вызвала.

С уважением,

Фриц Цвикки.

* * *

Он запечатал конверт, написал и внимательно проверил адрес, наклеил марку и оставил письмо в секретариате: знал, что миссис Уилмор почту отправит и о его письме не забудет.

Сам он еще некоторое время вспоминал о переписке с Леметром, но через год его занимали совсем другие мысли и интересовали другие идеи. Он и тетрадь свою перестал перелистывать — новые времена, новые исследования…

С коллегой Вальтером Бааде он наблюдал вспышки сверхновых в других галактиках и, пользуясь своим морфологическим методом, предположил, что результатом взрыва звезды обычной становится рождение звезды нейтронной.

Цвикки так и не получил письмо Леметра и не узнал о «безумной» идее виртуальных мировых линий.

Возможно ли, что это письмо оказалось как раз на виртуальной мировой линии, не имевшей в реальности ни причин, ни следствий?

Осталось ли оно хотя бы в памяти Леметра?

Уже не спросишь…

Павел Амнуэль