Откровенно говоря, самообразование всегда у меня шло рука об руку с образованием. Всякую дисциплину, которую мне выпадало освоить в школе или в университете, я жаждал с самого начала представить себе в целом, как систему. Кроме того, мое самолюбие тешило знать заранее всё, что скажет преподаватель, и было любопытно, сможет ли он рассказать мне что-нибудь сверх того, что есть в учебнике. Поэтому прежде всего я прочитывал учебник целиком. Если он был слишком скучным или примитивным, искал по этой науке более захватывающие изложения, другие учебники, уровнем повыше, научно-популярные книги.

До сих пор помню уроки в старших классах учительницы истории Гертруды Исааковны Ивянской. Мы старались отбарабанить свои ответы как можно скорее, чтобы опрос прошел побыстрее и осталось как можно больше времени на ее изложение. Она начинала рассказывать, и мы сидели не шелохнувшись, даже когда звенел звонок, потому что перед нами проходила сама история. Г. И. рассказывала совсем не по учебнику, а как участница всех событий истории, которые прошли только что, излагала умно, интеллигентно, как взрослым. Это лишь подстегивало читать по истории толстые книги: «Наполеона» Тарле, «Историю французской революции» и т. п.

Потом на филфаке Гродненского пединститута, где я начинал свое обучение, меня поразили лекции молодого ленинградского выпускника (не помню его фамилии) по ранней западно-европейской литературе: «Гомеровский вопрос», «Песнь о Роланде», теории Веселовского. Здесь уже не столько задача была не ударить в грязь лицом перед преподавателем, сколько вставал вопрос о том, а не смогу ли я сам сообразить ответы на трудные загадки науки. Какие вообще тут возможны ответы в принципе? Все ли найдены? Справедливо ли отвергнуты те, что отвергнуты? Это, конечно, побуждало залезать в литературу, конспектировать, составлять картотеки далеко за пределами требуемых знаний.

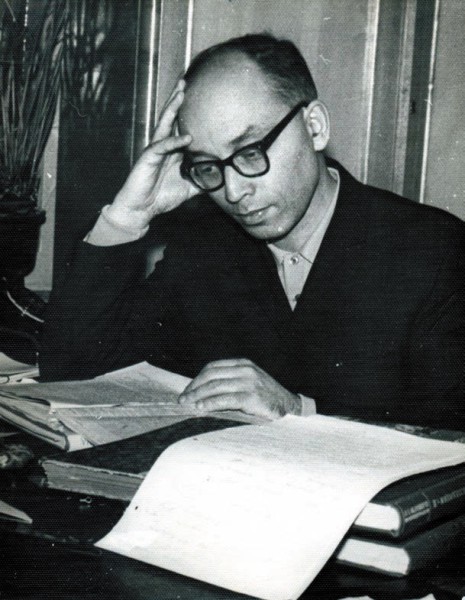

Поэтому, когда я с величайшим трудом перевелся в Ленинградский университет и попал на лекции к В. Я. Проппу, я уже был в известной мере подготовлен воспринять Проппа и сразу же сообразил, что тут я у первоисточника науки. Завораживающий баритон В. Я. до сих пор звучит в ушах. Лекций Проппа я слушал немного, я же был первое время заочником, но за год освоил гору литературы, и Пропп отметил это в своем отзыве на мою курсовую первого курса, что по объему литературы она годится для кандидатской диссертации.

Но учиться дальше довелось на кафедре археологии исторического факультета (хотя я продолжал слушать лекции и на филфаке, и сдавать экзамены также и там — слушал академиков Мещанинова и Ларина, профессора Кацнельсона).

На кафедре археологии я стал учеником М.И. Артамонова, ездил с ним в экспедиции. Он вел чрезвычайно увлекательные спецкурсы, читал курс бронзового века с английской книжкой Гордона Чайлда, которая тогда еще не была переведена, перед собой — ну, конечно, я, сидя на первом ряду столов из-за близорукости, подглядел, что за книга, и тотчас ее добыл и прочел. А кроме того, меня еще больше, чем лекции Артамонова, увлекали и сам Артамонов, его позиция в науке, его противостояние с академиком Рыбаковым (противником также и Проппа), его исследовательские приемы, и я стал читать все работы Артамонова, независимо от лекций. Так что за каждым словом его как лектора я видел гораздо больше, чем те, кто не читал его работ. Так я воспринимал и лекции других профессоров. На курсы неинтересные вообще не ходил, пользовался учебниками и сдавал на пять.

Зато прилагал усилия к освоению наук, вообще не значащихся в учебном плане. С первых университетских занятий обозначился мой интерес к теории и к синтезу наук. А это отнюдь не поощрялось. Считалось, что это только отвлекает студента от усвоения, так сказать, своего ремесла, обозначенного в программе, и вообще — много о себе думает. Теория придет сама как обобщение большого объема фактов и огромного труда.

Я уже тогда видел, что теория требует совершенно других талантов и другой подготовки. Мне представлялось, что в науке как в гареме: даже очень заслуженному евнуху не светит стать шахом. Для теории требовалось осваивать философию и методологию науки — ее у нас не преподавали.

Требовалось прочесть гору иностранной литературы, изучить историю науки, не только своей, и т. д. Я за всё это брался, и всё это на основе самообразования.

То есть у меня складывалась своя система знаний, сильно отличавшаяся от стандартной.

С языками особая статья. В белорусской школе (мои первые семь лет обучения) в Витебске я учил немецкий и знал его, как все. Может быть, немного лучше, чем все. Мне же, как говорится, всё легко давалось. Но это означает, что языка я не знал. Хотя отец знал несколько языков, в том числе латынь; дед и бабка говорили на нескольких. Но когда в эвакуации в Йошкар-Оле я попал в школу, в которой массово учились дети сотрудников Академии наук из Ленинграда, знавшие по нескольку языков, это уже было делом престижа — заговорить на этих языках. Если школа учит языку столько лет и не дает знаний, значит, система обучения никуда не годится.

Я засел за самоучители, выбрал из них лучшие, довольно скоро разработал себе практичную методику освоения (я подробно пищу о ней в своих мемуарах «Трудно быть Клейном»), сильно отличающуюся от школьной стандартной, с упором на мою любимую системность, сразу видеть перед глазами всю грамматику, всё словообразование, — и дело пошло. За год освоил немецкий настолько, что, отправившись с 9 класса на фронт, мог там выполнять функции переводчика (а впоследствии получил военную специальность офицера-переводчика без специального образования).

Следующий год потратил на английский. А после войны, оказавшись в Гродно, мы с братом взялись за польский: тогда цензура свирепствовала вовсю, а польские радио и газеты были гораздо свободнее, и их не глушили. Мы же хотели всё знать и разбираться сами. Некоторые англоязычные книги у нас были запрещены, а их польские переводы стояли в специальных магазинах. Поэтому, имея опыт самостоятельного овладения языками, мы быстро овладели польским (тем более, что для знающих белорусский это проще, чем для знающих только русский). Там же я стал изучать французский.

Каждый следующий язык давался втрое легче и быстрее предыдущего. Когда, уже будучи взрослым исследователем, я столкнулся с необходимостью прочесть датский труд по археологии (книгу П. Глоба), то встал перед дилеммой: либо читать ее со словарем вслепую, на это уйдет несколько месяцев, либо наскоро овладеть основами языка за несколько недель и прочесть книгу за неделю. Так я и поступил. Сберег много времени.

В моей научной работе обстоятельства не раз побуждали меня браться за исследования, в основном уходящие в другие науки, весьма далекие от моей археологии. Это было и с классической филологией (Гомеровский вопрос), и с происхождением русского язычества (Перун), и с психологией и природой девиантного поведения (гомосексуальность), и т. п.

Я понимал, что в этих позициях меня нетрудно упрекнуть в дилетантском подходе (в котором я упрекал других). Поэтому старался каждый раз очередную новую науку всерьез освоить самообразованием. Не полностью, конечно, — это невозможно, но системно и прежде всего как методику, сохраняя четкое представление о границах своего знания и действуя в этих границах. Всякий раз я выпускал по этим наукам монографии, дискуссионные, подвергавшиеся критике, но и хвале, и ни разу не было серьезного упрека в непрофессионализме.

На основе своего опыта я не скажу, что самообразование лучше школьного и университетского. Самоучка есть самоучка: обычно отсутствует система знаний, нет школы в методике, трудно избежать существенных пробелов. Но что самообразование должно идти рука об руку со стандартным образованием, это для меня несомненно. И жаль, что обычное образование не предусматривает курса о том, как обучаться самому. Особенно это важно сейчас, когда уровень стандартного образования неустанным старанием властей рухнул до плинтуса.