Черная дыра промежуточной массы HLX-1 в галактике NGC 6099

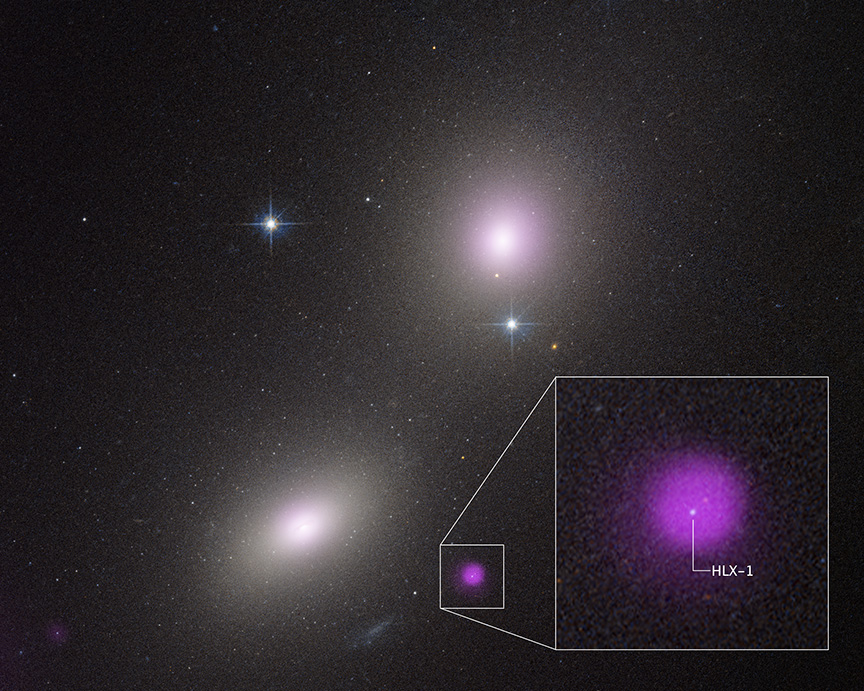

Объект HLX-1 в галактике NGC 6099 стал важной вехой в изучении так называемых черных дыр промежуточной массы (IMBH) — гипотетического, но постепенно наполняющегося реальными кандидатами класса объектов с массами от сотен до десятков тысяч солнечных.

HLX-1 находится на периферии эллиптической галактики примерно в 450 млн световых лет от Земли. Его рентгеновская активность была впервые зарегистрирована в 2009 году с пиком в 2012-м и постепенным затуханием до 2023 года. Характер свечения указывает на приливное разрушение звезды, полностью или частично поглощенной черной дырой.

Этот случай примечателен тем, что яркость HLX-1 и его поведение с течением времени соответствуют теоретическим ожиданиям от TDE (tidal disruption event) — события, при котором звезда, проходящая слишком близко от черной дыры, разрушается приливными силами. Спектр показывает температуру порядка 3 млн К, характерную для таких взаимодействий.

Природа IMBH и механизмы их формирования до сих пор остаются предметом споров. Возможны два пути: либо рост путем аккреции газа и звездного вещества, либо слияние меньших черных дыр в плотных звездных скоплениях. HLX-1 рассматривается как один из лучших кандидатов в IMBH, находящихся вне ядер галактик.

Наблюдения на телескопе «Чандра» позволили уточнить параметры аккреционного диска, а также массу объекта — предположительно около 20 тыс. солнечных. Вокруг HLX-1 обнаружено компактное звездное скопление, служащее резервуаром для питания [1, 2].

HLX-1 — пока один из немногих известных нам объектов, способных связать теоретические представления о «потайном» классе черных дыр с наблюдаемыми данными. Он может стать ключом к пониманию эволюции черных дыр и возможного происхождения сверхмассивных объектов в центрах галактик.

1. chandra.harvard.edu/photo/2025/ngc6099/

Необычная новая в Андромеде

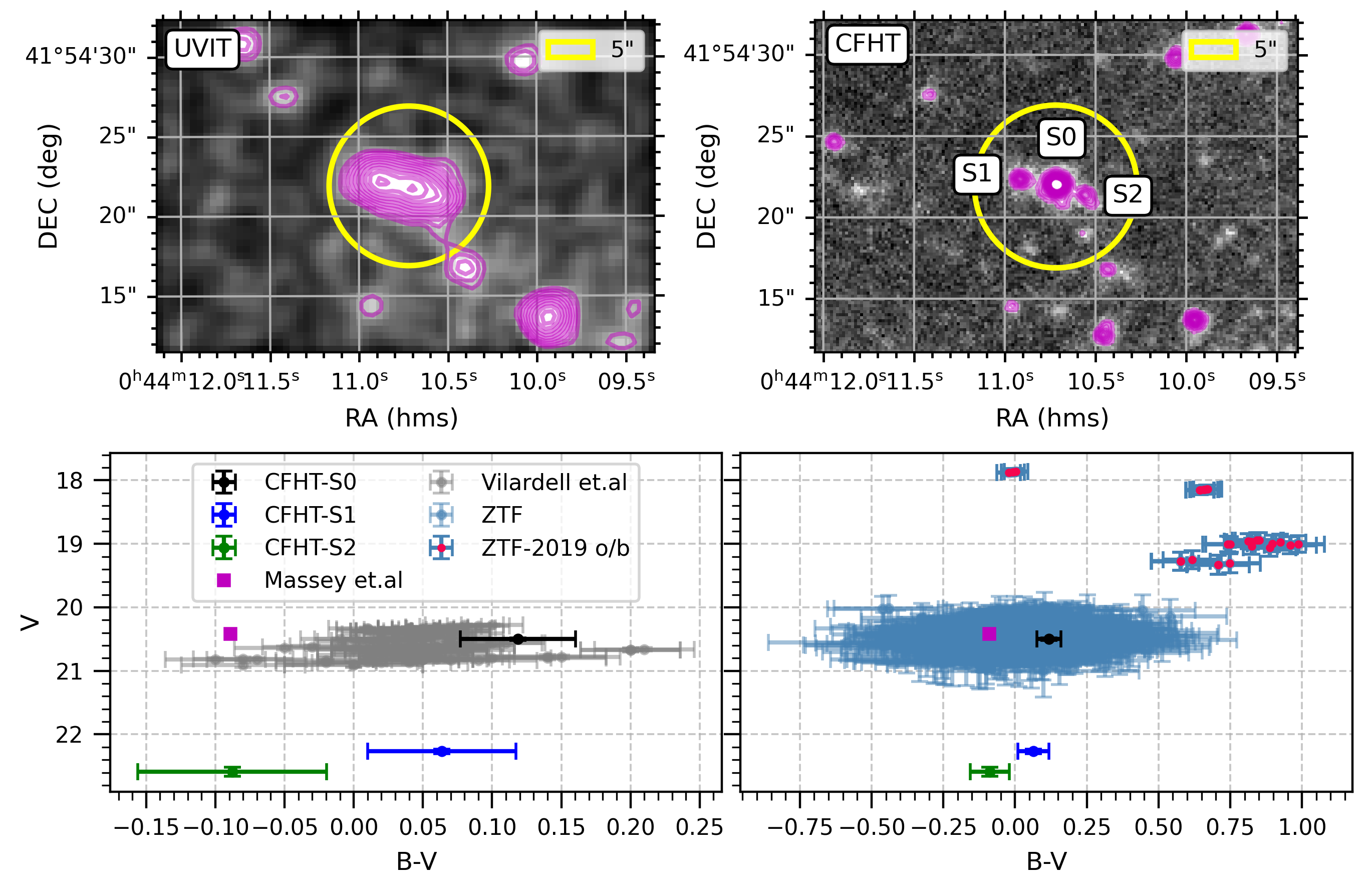

В галактике Андромеды (M31) есть рекуррентная (повторная) новая M31N 2017-01e. Она является второй по частоте повторения вспышек среди всех известных повторяющихся новых — с периодом повторения всего в 2,5 года она уступает лишь M31N 2008-12a, цикл которой соответствует одному году [3]. Уникальность M31N 2017-01e заключается в аномально низкой амплитуде вспышек (~3m против типичных — более 6) и чрезвычайно быстрой эволюции: время снижения яркости составляет около 5 дней. 4 августа 2025 года группа астрономов опубликовала статью на сервере препринтов arXiv.org об изучении этого интересного объекта [4].

Позиция новой совпадает с ярким голубым переменным источником, демонстрирующим фотометрическую модуляцию с периодом 14,3 суток. Мультиволновые наблюдения, включающие данные оптических телескопов и ультрафиолетовых инструментов AstroSat, показали, что этот объект обладает свойствами звезды B-типа с выраженной эмиссией Hα. Это указывает на наличие околозвездного диска, характерного для звезд типа Be.

Традиционно рекуррентные новые интерпретируются как системы с белым карликом, аккрецирующим вещество от позднезвездного компаньона через переполнение полости Роша. Однако для M31N 2017-01e предложена принципиально иная модель: двойная система Be-звезда + белый карлик. В этой конфигурации белый карлик аккрецирует материал не непосредственно со звезды, а из ее аккреционного диска. Это объясняет ключевые аномалии: низкая амплитуда вспышек обусловлена непрерывной подпиткой диска, снижающей контраст между состоянием относительного покоя и вспышкой. Короткий период повторения связан с высокой скоростью аккреции из плотного диска.

Данная модель имеет далеко идущие последствия для понимания эволюции двойных систем. Во-первых, она демонстрирует альтернативный путь достижения высокой частоты вспышек без повышенных требований к массе белого карлика (в классической модели необходимы белые карлики массой >1,3 M⊙). Во-вторых, всё это открывает новые каналы формирования повторных новых в системах со спектральными типами, которые ранее игнорировались в поисках. В-третьих, предполагает существование неизученной популяции «тихих» повторных новых, чьи вспышки могли оставаться незамеченными из-за малой амплитуды.

Наблюдения за системой продолжаются. Ключевые задачи — это точные измерения массы белого карлика для проверки гипотезы о его стандартной, а не вырожденной массе; исследование динамики диска Be-звезды и его взаимодействия с белым карликом; поиск аналогов в Млечном Пути и других галактиках для оценки распространенности такого типа новых.

Обнаружение M31N 2017-01e дает нам знать, что даже хорошо изученные астрофизические объекты могут преподносить сюрпризы, требующие пересмотра устоявшихся теорий. Изучение этого объекта открывает новое направление в исследованиях эволюции тесных двойных систем и механизмов аккреции в экзотических условиях.

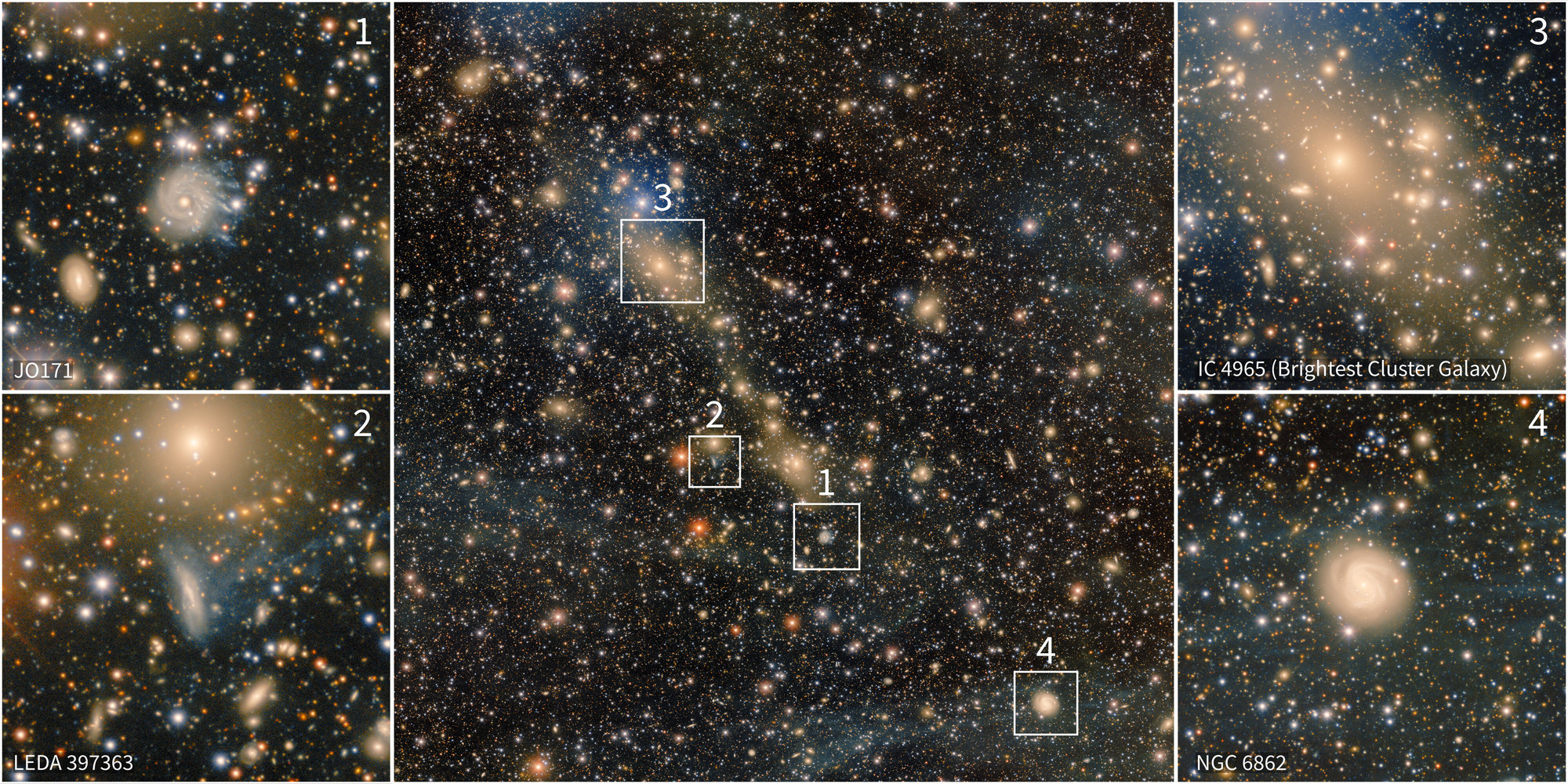

Оптический мост в Abell 3667: свидетельство слияния галактик

Новые наблюдения скопления галактик Abell 3667 с помощью камеры DECam на телескопе имени Виктора Бланко позволили обнаружить слабую оптическую структуру — мост, протянувшийся на ~400 кпк между двумя центральными галактиками. Использование в рамках подготовительных данных для LSST повышает чувствительность до уровня поверхностной яркости μ ≳ 30m/кв. сек. дуги, и уже на этом этапе выявлены детали, ранее недоступные наблюдению. Этот мост снабдил ученых новыми сведениями о динамической истории слияния компонентов скопления и механизмах перераспределения звездного вещества. Abell 3667 находится более чем в 700 млн световых лет от нас [5].

Предварительный анализ данных в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org [6] и содержащей полные наблюдательные и фотометрические модели, подтверждает, что мост состоит из звезд и газа, выброшенных из ярчайших галактик в результате крупного слияния. Цвет и яркость моста согласуются с его происхождением от недавнего взаимодействия центральных галактик, а профили поверхностной яркости указывают на процессы постепенной абляции оторвавшегося вещества в процессе слияния в один массивный конгломерат.

Выявленный мост пролегает между центральными галактиками и демонстрирует яркость μ ≳ 26m/кв. сек. дуги, что указывает на достаточно крупную долю обособленного звездного вещества, — таким образом он выступает маркером слияния с относительно коротким временным лагом относительно наблюдаемой фазы кластерной эволюции. Это согласуется с моделями формирования как следствия столкновений и приливного отрыва материала от галактик в динамически активных скоплениях.

Применение техники глубокого суммирования многодневных съемок DECam обеспечивает контроль фоновых шумов и позволяет восстанавливать структурные детали на уровне низкой яркости, что важно для оценки фазового перехода между стадиями активного слияния и установившейся структурой межгалактической среды. Мост в Abell 3667 служит примером того, как данные с высочайшей детализацией могут расширить знания о ранних и средних этапах динамики скоплений даже до появления основного каталога LSST.

Наблюдения позволят в дальнейшем провести спектральное разделение по популяциям. Возраст, металличность и кинематика звездного вещества в мосте помогут уточнить историю взаимодействия галактик. Эти детали важны для включения реальных данных в теоретические модели формирования, оценки времени и масштабов слияний, а также влияния на распределение массы и кинетику звезд в центральной части скопления.

5. noirlab.edu/public/news/noirlab2524/

Новые данные о NGC 6072

Новые наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб» позволили заглянуть внутрь одной из самых сложных планетарных туманностей — NGC 6072 [7]. Этот объект, расположенный в созвездии Скорпиона на расстоянии около 3 500 световых лет от нас, представляет собой позднюю стадию эволюции звезды, теряющей внешние оболочки, и может служить моделью для понимания будущего нашей Солнечной системы.

Ранее считалось, что планетарные туманности, образующиеся после сброса вещества с умирающих звезд солнечных масс, имеют более или менее симметричную форму. Однако NGC 6072 разрушает это представление. Благодаря инфракрасным камерам NIRCam и MIRI удалось выявить разнообразную и несимметричную структуру, включающую несколько потоков газа, выбрасываемых под разными углами, пылевой диск и систему концентрических колец. Это указывает на наличие как минимум двух звезд в центре туманности, одна из которых — стареющая звезда, уже потерявшая бо́льшую часть внешних слоев, а вторая — ее компаньон, воздействующий на газодинамику всей системы.

В ближнем инфракрасном диапазоне виден горячий ионизованный газ в центральной области, тогда как инфракрасные данные в среднем диапазоне демонстрируют кольца и пылевые структуры, позволяющие изучать историю выбросов вещества. Возможно, компаньон, вращаясь по вытянутой орбите, создает кольцеобразные волны, формирующие спиральную структуру. Кроме того, в составе туманности обнаружены молекулы водорода и углеродные соединения (включая CO и CN), указывающие на среду, богатую углеродом, характерную для звезд на стадии асимптотической ветви гигантов (AGB).

Интерес представляет и взаимодействие быстрых звездных ветров с более медленно расширяющимися оболочками. Это создает шоковые фронты и структуры, где плотные фрагменты вещества могут быть защищены от разрушения ультрафиолетовым излучением. NGC 6072 иллюстрирует, как процессы потери массы звездами в двойной системе могут приводить к сложной морфологии — не только в форме, но и в химическом составе.

Для астрономов это не просто красивая картинка. Планетарные туманности такого типа играют важную роль в химическом обогащении межзвездной среды, поставляя тяжелые элементы, синтезированные в звездных недрах. Из этих же веществ впоследствии формируются новые поколения звезд и планет. Таким образом, наблюдение за туманностью NGC 6072 — это наблюдение за одним из звеньев большой цепи звездной эволюции.

Данные «Джеймса Уэбба» позволяют по-новому взглянуть на поздние стадии жизни звезд, подтверждая, что их финальная эволюция может быть намного более сложной, чем ранее предполагалось. Такие данные уточняют модели формирования планетарных туманностей и дают возможность проследить, как звезды солнечного типа «встраиваются» в общий цикл вещества в Галактике.

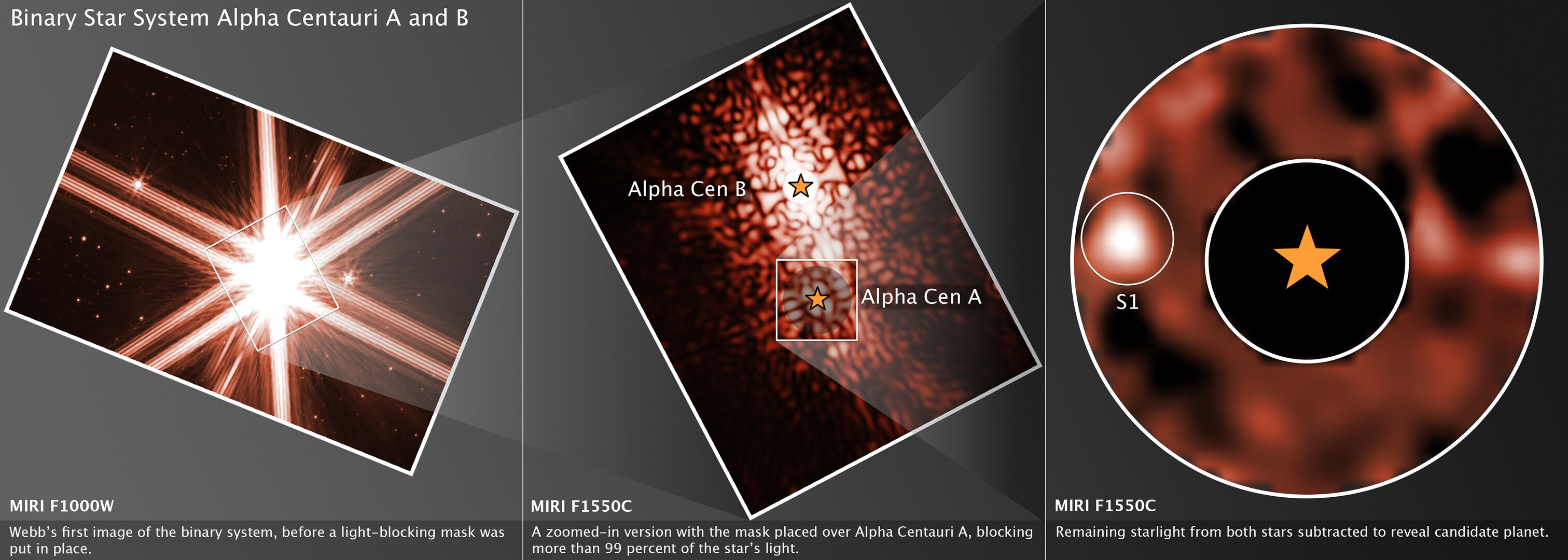

Новые данные о возможной экзопланете у Альфы Центавра A

Данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» предоставили свидетельства возможного существования газового гиганта в ближайшей к Солнцу звездной системе — Альфе Центавра, расположенной в 4 световых годах от Земли. Система состоит из трех звезд: двойных солнцеподобных компонентов (Альфа Центавра A и B) и красного карлика Проксимы Центавра [8]. Ранее лишь у Проксимы были подтверждены три экзопланеты. Новый объект, предположительно обращающийся вокруг Альфы Центавра A, обнаружен с помощью инструмента MIRI (Mid-Infrared Instrument) в ходе кампании наблюдений в августе 2024 года. Его угловое расстояние от звезды соответствует 1–2 астрономическим единицам (а. е.), что близко к дистанции от Солнца до Земли или Марса [9].

Потенциальное обнаружение стало возможным благодаря коронографической маске MIRI, блокирующей свет звезды. Кандидат был зафиксирован как источник в 10 тыс. раз тусклее Альфы Центавра A в среднем инфракрасном диапазоне. Однако последующие наблюдения в феврале и апреле 2025 года не выявили объект, и для дальнейших исследований понадобилось сложное моделирование. Анализ данных 2024 года, архивных измерений Очень Большого Телескопа (VLT) за 2019 год и орбитальной динамики показал: планета движется по вытянутой эллиптической орбите с периодом обращения около трех лет. В половине смоделированных траекторий в 2025 году она оказывалась слишком близко к звезде, что объясняет отсутствие ее наблюдений в этот период.

Расчетные параметры объекта указывают на газовый гигант массой порядка Сатурна. Температура его атмосферы оценивается в диапазоне 173–223 K (от –100 до –50 °C), что исключает возможность жизни земного типа. Орбитальная стабильность в двойной системе Альфа Центавра A/B — ключевой научный вопрос. Гравитационное влияние компаньона (минимальное расстояние между звездами ~11 а. е.) могло бы разрушить планетные орбиты, но симуляции подтверждают устойчивость конфигурации на масштабе миллиардов лет [11].

Значимость результата определяется его уникальностью и научным потенциалом [12]. Прежде всего, возможно, обнаружен ближайший газовый гигант, обращающийся вокруг звезды солнечного типа (спектральный класс G2V). Попытка его детектирования стала реальной благодаря технологическому прорыву: прямое изображение планеты на угловом расстоянии 0,1–0,2″ — это на данный момент максимальное достижение в экзопланетных исследованиях. Такой результат обеспечили разработанные для «Джеймса Уэбба» специальные методики для наблюдения небесных тел вблизи ярких звезд.

Планета может стать ключевым объектом для будущих миссий, включая космический телескоп «Нэнси Грэйс Роман» (запуск в 2026–2027 годах), который сможет провести спектроскопию атмосферы в видимом свете. Чтобы подтвердить существование планеты, потребуются дополнительные наблюдения с помощью «Джеймса Уэбба» и наземных обсерваторий. Особый интерес представляет поиск спутников или колец, возможных у газового гиганта. Альфа Центавра A также остается главной мишенью для проектов по прямому детектированию землеподобных планет в обитаемой зоне, таких как Habitable Worlds Observatory [10].

8. esawebb.org/media/archives/releases/sciencepapers/weic2515/weic2515b.pdf

9. esawebb.org/media/archives/releases/sciencepapers/weic2515/weic2515a.pdf

11. arxiv.org/abs/2406.19177v1

12. nature.com/articles/s41467-021-21176-6

Изображение номера — 3I/ATLAS в объективе телескопа «Хаббл»

Снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS «Хаббл» сделал 21 июля 2025 года, когда комета находилась на расстоянии 447 млн км от Земли. Это самое четкое ее изображение на настоящий момент. Фото показывает, что комета имеет каплевидный кокон из пыли, отходящий от ее твердого ледяного ядра. По оценкам на момент наблюдения, размер ядра составляет от 320 м до 5,6 км. К моменту выхода номера комета будет находиться на расстоянии около 400 млн км от Земли, а максимальное сближение произойдет 19 декабря и составит около 1,8 а. е. (270 млн км).

Алексей Кудря