В Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРНе) закончен многолетний эксперимент, который имеет все шансы войти в анналы истории изучения элементарных частиц. Его выполнил многочисленный интернациональный коллектив специалистов разных профилей, объединенных в коллаборацию LHCb, которые работали на детекторе Большого адронного коллайдера с тем же названием. Им впервые удалось надежно зарегистрировать нарушение СР-симметрии в процессах, связанных с рождением и распадом одной из разновидностей барионов.

Так называют представителей класса адронов (то есть частиц, участвующих в сильных ядерных взаимодействиях), образованных тройками кварков различных видов (на языке физики «ароматов»). Конкретно, в ходе эксперимента было выявлено несоблюдение СР-симметрии при распадах барионов типа $\Lambda_0^b$, которые рождались в Большом адронном коллайдере при столкновениях протонов сверхвысоких энергий. До сих пор СР-асимметрия фиксировалась только в экспериментах с мезонами — адронами другого типа, состоящими из пар кварков и антикварков. Это сообщение 30 июля появилось в журнале Nature 1.

Откуда всё пошло

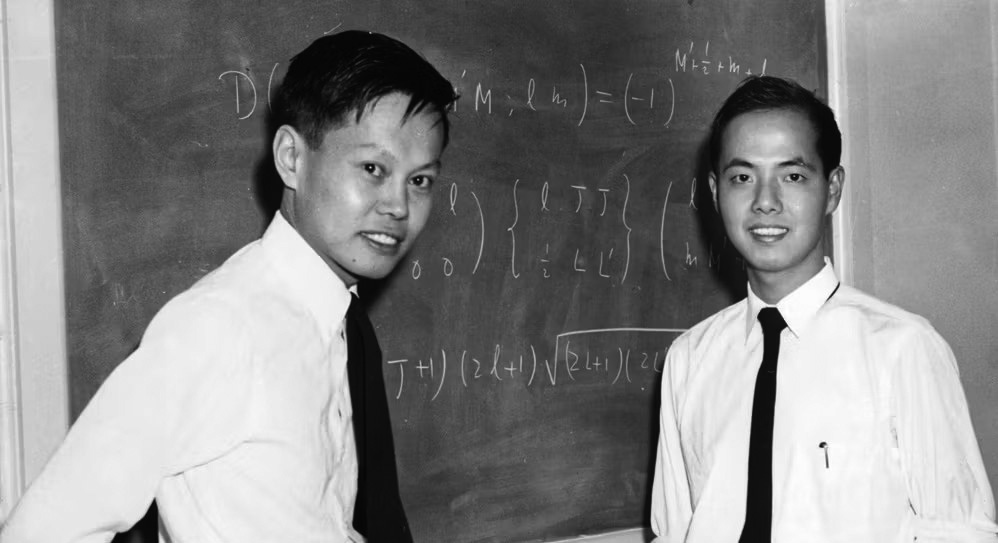

Новый эксперимент продолжает славную линию исследований в области физики частиц, которые ведутся с середины 1950-х годов. Начало им положила совместная статья двух живших в США китайских физиков-теоретиков, профессора Колумбийского университета Ли Чжэндао и его коллеги из принстонского Института фундаментальных исследований Янга Чжэньнина2. С ее обсуждения и надо начать.

Эта работа была попыткой осмыслить загадочную аномалию распадов двух видов мезонов с единичным положительным зарядом, которые тогда считались различными частицами. Эти мезоны обозначались двумя греческими буквами τ и θ, тау и тэта (в полной номинации τ+ и θ+). Они входили в категорию так называемых странных частиц, которые физики с 1947 года стали открывать в космических лучах, а затем и на новых мощных ускорителях. В пределах точности измерений, выполненных в 1954–1956 годах, τ и θ обладали одинаковыми массами и временами жизни, однако распадались по-разному: τ-мезон переходил в три пиона, один отрицательный и пару положительных, в то время как θ-мезон давал начало одному положительному и одному отрицательному пиону. Это означало, что конечные состояния распадов обоих мезонов — а потому и они сами — отличаются значениями весьма важного квантового числа, именуемого пространственной четностью: в первом случае оно равнялась минус единице, а во втором — плюс единице. В этом не было бы ничего удивительного, если бы τ-мезон и θ-мезон действительно заслуживали статуса различных частиц. Однако допустить их неодинаковость было не так-то просто, поскольку их прочие физические характеристики совпадали. Логичнее было бы их признать двумя ипостасями одной и той же частицы, но тогда пришлось бы заключить, что при ее распадах четность не сохраняется.

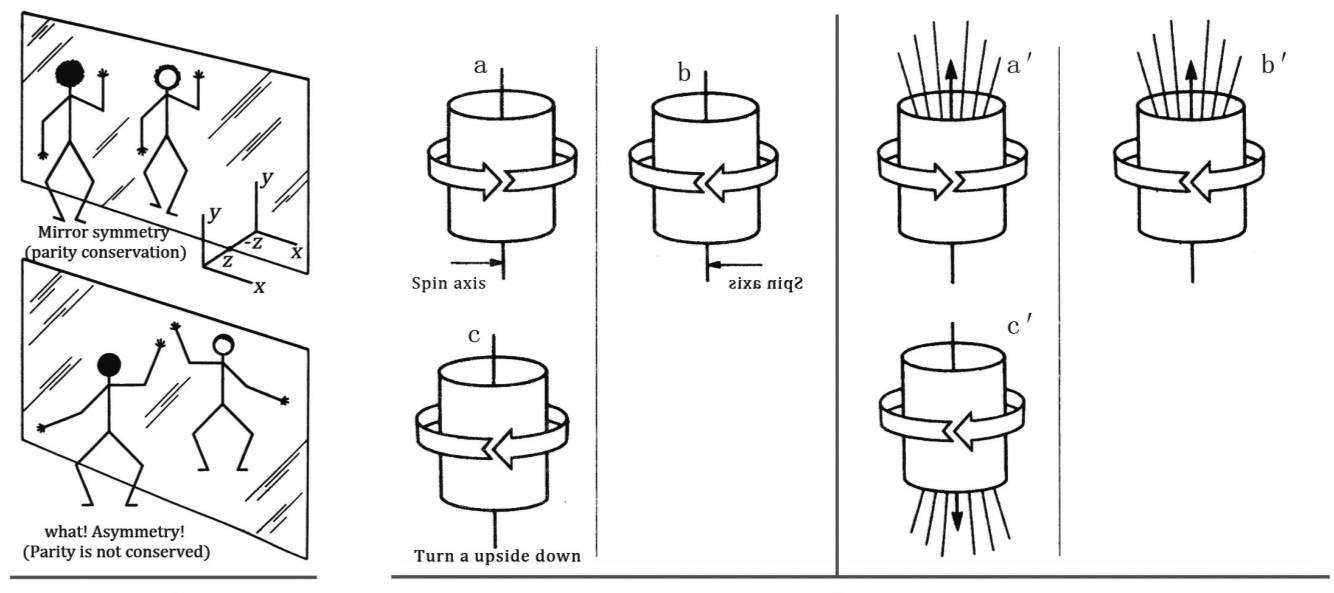

Принять этот вывод было бы не менее сложно. Четность элементарной частицы (или любой другой квантовой системы) определяется через поведение ее волновой функции при зеркальном отражении всех пространственных координат, от которых она зависит, — т. е. при одновременной замене их знаков на противоположные (это преобразование координат также называют пространственной инверсией). Если знак волновой функции при этом сохраняется, системе приписывается значение четности, равное единице, а если он меняется на противоположный — то минус единице.

Это квантовое число принято обозначать заглавной латинской буквой P (от англ. parity). До середины 1950-х годов ученые были уверены, что во всех процессах с участием частиц четность начального состояния всегда равна четности конечного. Это фактически постулированное свойство физики частиц получило название закона сохранения четности, или P-симметрии. Справедливость этого постулата не подвергалась сомнению. Отказ от него означал бы, что природа каким-то образом делает различия между правым и левым, что казалось и неестественным, и невозможным.

Выскочившая как джинн из бутылки проблема распадов тау- и тэта-мезонов подверглась обсуждению на 6-й Рочестерской конференции по физике высоких энергий, которая состоялась в апреле 1956 года. Оно была весьма интенсивным, но особо интересных результатов не принесло. Однако на одном из заседаний физик-экспериментатор из Университета Дьюка Мартин Блок чуть ли не от отчаяния спросил, не может ли «загадка тау-тэта», как ее тогда называли, разъясниться на основе предположения, что эти мезоны и в самом деле представляют из себя разные состояния одной и той же частицы, чьи распады нарушают принцип сохранения четности? Присутствовавший там Ричард Фейнман сначала счел эту идею нелепой, но потом всё же задумался.

В последней день работы конференции состоялась сессия по теоретической интерпретации природы новооткрытых странных частиц, где Янг выступил с обзорным докладом. Во время дискуссии Фейнман попросил его прокомментировать гипотезу Блока. Янг ответил, что он тоже думал о возможном несоблюдении четности в превращениях странных частиц, но пока не пришел к определенному выводу. Тем тогда дело и кончилось.

А дальше явно включились мойры, богини судьбы. В конце апреля Янг отправился в Брукхейвенскую национальную лабораторию на острове Лонг-Айленд, где собирался поработать летом. Вскоре он приехал в расположенный неподалеку Нью-Йорк для встречи со своим старым знакомым Ли, чей университет, напомню, находился (и находится) как раз в Городе Большого Яблока. Они хорошо посидели за чашками кофе в кафе «Белая Роза» и поговорили о странных частицах. Тогда уже было понятно, что эти частицы рождаются при столкновениях нуклонов, которыми управляет сильное ядерное взаимодействие, но распадаются благодаря слабому взаимодействию, которое царит и правит в процессах бета-распада атомных ядер. В ходе беседы Ли и Янг сформулировали для себя вполне конкретную проблему: есть ли основания предположить, что сильное взаимодействие сохраняет четность, а слабое ее нарушает? В другой формулировке вопрос стоял так: коль скоро процессы с участием сильного взаимодействия инвариантны относительно Р-преобразований, можно ли утверждать то же самое о процессах, которые обусловливает слабое взаимодействие? Хотя собеседники совершенно не представляли, какой физический механизм мог бы стать причиной столь парадоксального вызова интуиции, они всё же решили, что этот вопрос заслуживает изучения.

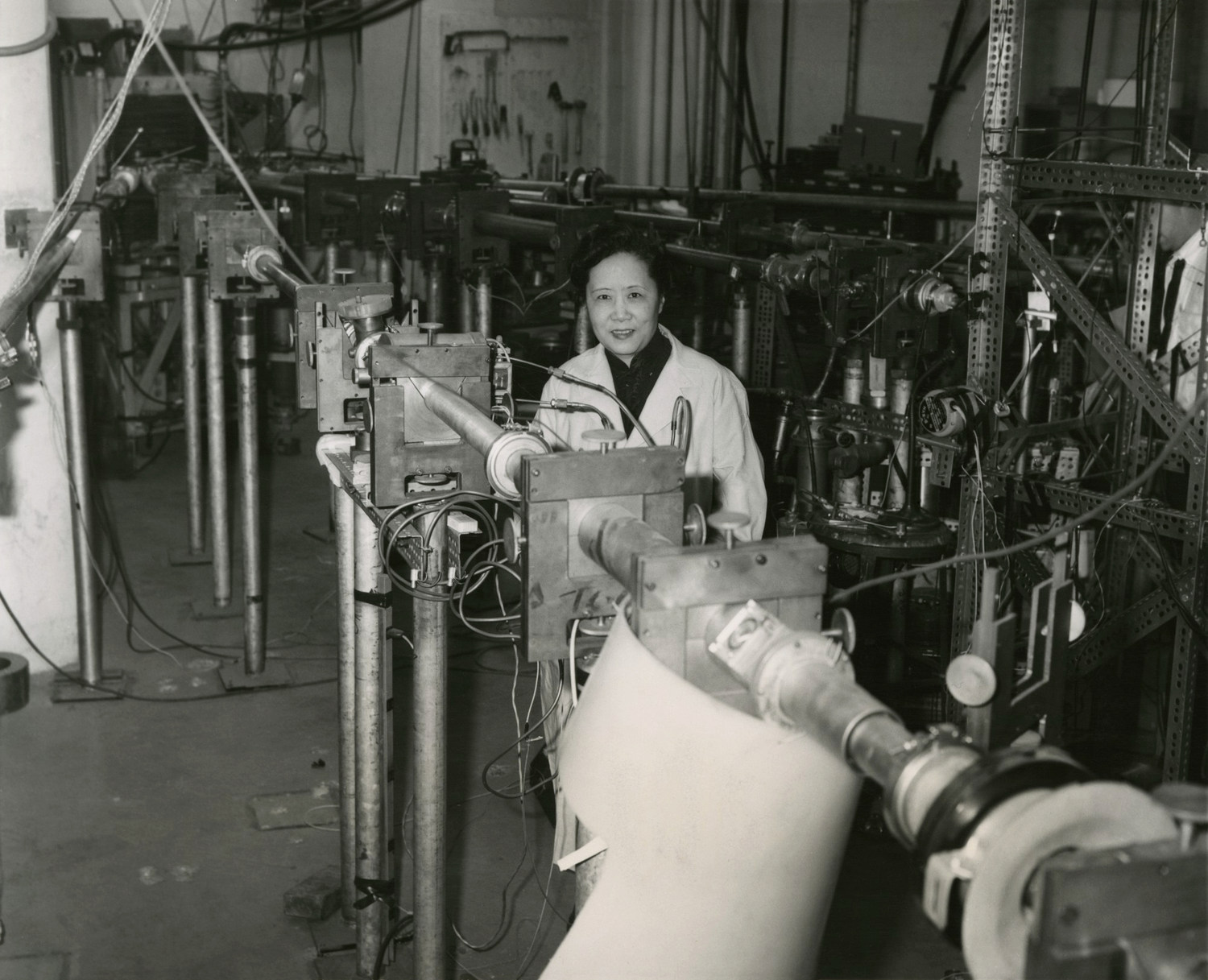

Поскольку ни одна из тогдашних теорий на него ответить не могла, пришлось обратиться к опытным данным. Ли попросил помощи у соотечественницы и коллеги по физфаку Колумбийского университета Ву Цзяньсюн, замечательного экспериментатора и признанного специалиста по бета-распадам. Мадам Ву, как ее все называли, одолжила ему только что вышедший толстенный (тысяча с лишним страниц!) справочник по гамма- и бета-спектроскопии, в котором были отражены результаты более чем сорокалетних исследований в этой области. Растянувшееся на весь май изучение этой книги убедило Ли и Янга, что ни в одном из описанных там экспериментов не проверялось сохранение четности в слабых взаимодействиях. Как ни странно это звучит сегодня, в него просто верили.

Обдумав и обсудив полученную информацию, Ли и Янг написали свою великую статью, которая уже на следующий год принесла им Нобелевскую премию. 22 июня она поступила в редакцию Physical Review и 1 октября была опубликована — правда, не под тем заголовком, под которым была представлена в рукописи. Соавторы желали с самого начала подчеркнуть, что пока воздерживаются от однозначных утверждений, и потому назвали свой труд “Is Parity Conserved in Weak Interactions?” Однако редактор журнала, один из первооткрывателей электронного спина Сэмюэль Гаудсмит счел, что вопросительный знак здесь неуместен и титул надо переформулировать. Это и было сделано.

В научной и популярной литературе нередки утверждения, что Ли и Янг доказали несохранение четности в слабых взаимодействиях, но это просто расхожая легенда. Позиция авторов четко выражена в короткой аннотации, которую я процитирую: «Рассмотрена проблема сохранения четности в бета-распадах и в распадах гиперонов и мезонов. Предложены эксперименты, которые могли бы проверить сохранение четности в этих взаимодействиях». И дальше, во втором абзаце они уточняют: «Чтобы окончательно решить, сохраняется ли четность в слабых взаимодействиях, нужно проверить в эксперименте, отличают ли эти взаимодействия правое от левого». Описанию пригодных для этой цели экспериментов и посвящена большая часть статьи.

Где-то в конце Ли и Янг кратко упомянули другое дискретное преобразование, которое тоже вошло в квантовую механику и квантовую теорию поля вскоре после их создания. Это так называемое зарядовое сопряжение, замена каждой частицы, входящей в квантовую систему, на ее античастицу с одновременным обращением направления их спинов. Весь предшествующий опыт физики говорил за то, что квантовые системы инвариантны относительно зарядового сопряжения, или, как его еще называют, С-преобразования. Ли и Янг в заключительном разделе отметили, что инвариантность слабого взаимодействия относительно зарядового сопряжения тоже не доказана в экспериментах, однако эту тему они обсуждать не будут. И они вовсе не касались еще одной дискретной симметрии квантовых систем — операции обращения времени, или Т-преобразования, которое впервые рассмотрел в 1932 году Евгений Вигнер.

Экспериментальная проверка трех симметрий

Статья Ли и Янга сразу же побудила несколько групп экспериментаторов срочно заняться обсужденной там проблемой. Первые результаты в феврале 1957 года в одном и том же выпуске журнала Physical Review опубликовали две группы американских физиков. Одну из них возглавляла профессор Ву Цзяньсюн (к слову, первая женщина, в будущем избранная президентом Американского физического общества), которая работала вместе с Эрнестом Эмблером и тремя его коллегами по вашингтонскому Национальному бюро стандартов. Лидером второй команды был ее коллега по физическому факультету Колумбийского университета, будущий лауреат Нобелевской премии по физике (1988 год) Леон Ледерман, который работал вместе с Ричардом Гарвином и Марселем Вейнрихом.

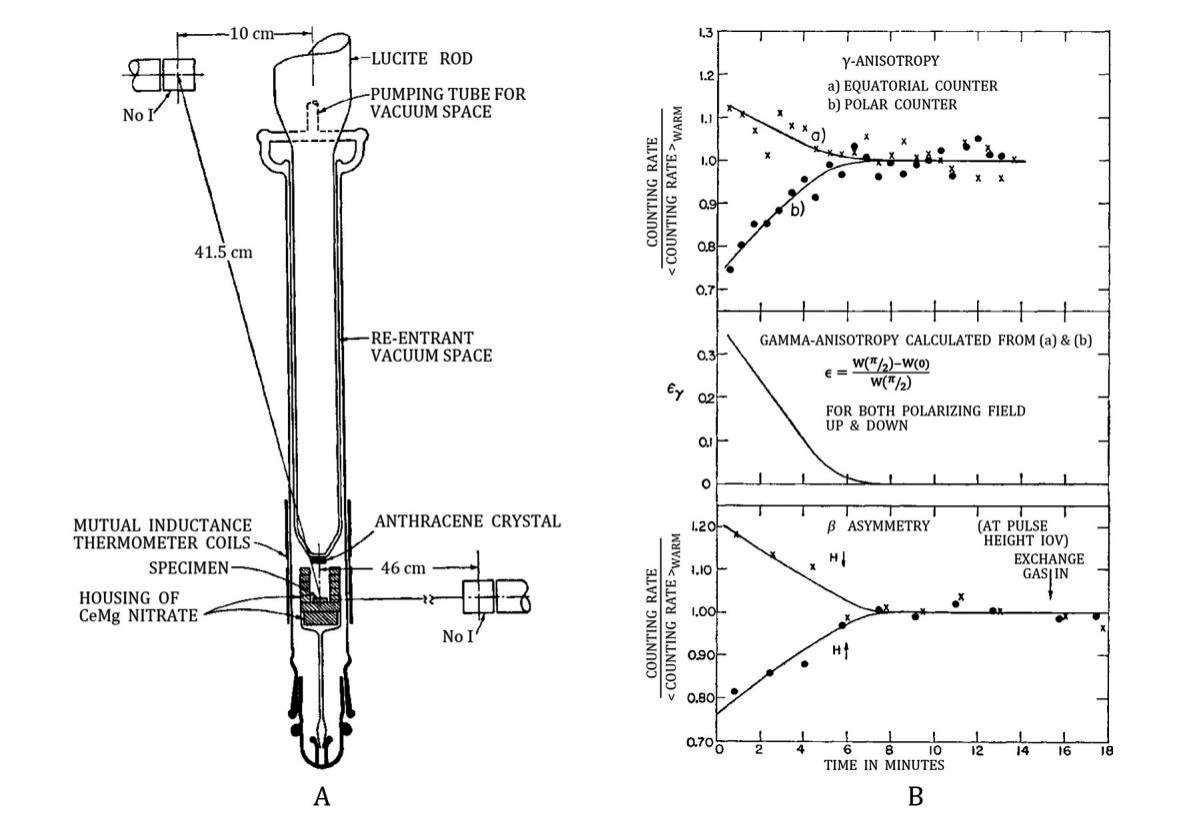

Профессор Ву и ее коллеги поставили очень изящный (а по идее даже простой) эксперимент, один их тех, схема которого была предложена в статье Ли и Янга. Они поместили образец с бета-радиоактивным изотопом кобальта-60 в однородное магнитное поле, которое ориентировало спины (и, следовательно, магнитные моменты) ядер кобальта преимущественно в одном направлении. Если бы пространственная четность оставалась ненарушенной, поляризованные ядра в актах бета-распада испускали бы электроны с равной интенсивностью как в сторону своих спинов, так и в противоположном направлении. Однако эксперимент показал сильную пространственную асимметрию распада — антипаралельно ориентации спинов вылетало приблизительно на 40% больше электронов, нежели в обратную сторону. Для подавления теплового разброса ориентации ядерных спинов эксперимент проводился в криостате при температуре около одной сотой кельвина, и этот криостат приблизительно метрового размера стал самой объемной частью всей установки. Так что исключительно фундаментальный результат был получен в ходе чисто камерного эксперимента. Ледерман и его ассистенты продемонстрировали несохранение четности иным образом — при изучении распадов заряженных пионов и мюонов. Тогда же они показали, что слабое взаимодействие нарушает и С-инвариантность, а заодно измерили магнитный момент мюона.

Аналогичные результаты были получены и в других лабораториях. Таким образом, в 1957 году загадка тау-тэта нашла окончательное разрешение: их признали за одну и ту же частицу: конкретно, положительно заряженный К-мезон, или каон К+, один из представителей семейства странных частиц. Тогда же были поняты еще многие процессы с участием слабого взаимодействия.

Однако самое интересное еще только начиналось. Без большой задержки Ли и Янг в США и Лев Давидович Ландау в СССР высказали гипотезу, что любые физические взаимодействия (следовательно, и слабое) инвариантны относительно произведения двух операций — зарядового сопряжения C и инверсии пространственных координат P. Это означает, что две системы частиц, одна из которых получается из другой последовательным выполнением этих операций, физически эквивалентны. Поэтому, например, распады частиц под действием слабого взаимодействия должны выглядеть точно так же, как отраженные в зеркале распады их античастиц.

Однако эта красивая гипотеза продержалась недолго. В 1964 году американские физики во главе с Джеймсом Кронином и Валом Логсдоном Фитчем экспериментально доказали, что CP-симметрия не соблюдается при распадах К-мезонов. Ее сохранение запрещало долгоживущему нейтральному каону распадаться на два нейтральных пиона — только на три. Однако Кронин, Фитч и их коллеги обнаружили, что приблизительно 0,2% таких распадов всё же приходится на пионные пары. Хотя это нарушение СР-симметрии по масштабу оказалось очень незначительным, оно всё же имело место. Этот эксперимент был выполнен на синхротроне Брукхейвенской национальной лаборатории, причем для измерения использовался изобретенный Кронином новый детектор частиц — искровая камера. В 1980 году Кронин и Фитч стали Нобелевскими лауреатами.

Нетривиальное продолжение

История и здесь не закончилась. В 2001 году японские и американские физики выяснили, что СР-симметрия не соблюдается и при распадах нейтральных B-мезонов, причем куда сильнее, чем в случае каонов. В 2019 году стало известно, что тот же эффект зарегистрирован и при распадах нейтральных D-мезонов, имеющих в своем составе с-кварки (все эти термины будут объяснены позднее). Я не стану вдаваться в подробности экспериментов, это довольно специальная тема. Главное в том, что в природе существуют различные процессы с участием слабого взаимодействия, которые нарушают СР-симметрию. Иначе говоря, эта симметрия не универсальна.

Как зеркальное отражение, так и зарядовое сопряжение относятся к числу дискретных преобразований, не зависящих ни от каких численных параметров. Напротив, лежащие в основе эйнштейновской теории относительности преобразования группы Лоренца непрерывны, поскольку зависят от относительной скорости систем отсчета. Как я уже отметил, в квантовой физике имеется еще одно важнейшее дискретное преобразование — введенная Вигнером инверсия времени. Надо сказать, что оно не сводится к простому обращению временной координаты, т. е. к замене параметра t на -t. Чтобы оно приводило к физически значимым следствиям, надо одновременно поменять знаки у мнимых единиц, фигурирующих в лагранжиане теории. Такая операция, подобно двум описанным выше, реально влияет на поведение различных физических величин. Например, при вигнеровской инверсии времени частицы остаются самими собой (то есть не превращаются в свои антиподы), их энергия сохраняется, импульс и угловой момент (как орбитальный, так и спиновый) меняют знаки на противоположные, электрическое поле остается неизменным, а вот магнитное поле меняет знак.

Можно подумать, что преобразование Т, в отличие от операций С и Р, есть чисто математическая процедура, ведь в реальности оно не наблюдается. Его можно имитировать, прокрутив вспять киноленту, но к физике такой фокус отношения не имеет. На деле ситуация сложнее. В первой половине 1950-х годов несколько физиков (включая таких гигантов, как Джулиан Швингер и Вольфганг Паули) разными способами и с разной убедительностью доказали чрезвычайно важный принцип, получивший название CPT-теоремы. Она утверждает, что любая квантовая теория поля, удовлетворяющая требованию лоренц-ковариантности и еще паре-тройке абсолютно разумных ограничений, должна быть инвариантна относительно последовательного применения операций C, P и T (в произвольном порядке). Это означает, что если взять любую теорию из этого семейства и подвергнуть ее уравнения операциям зеркального отражения, замены частиц на античастицы с изменением знаков спинов и вигнеровского обращения времени, то вторая теория будет физически эквивалентна первой. У CPT-теоремы есть немало очень глубоких следствий: например, из нее вытекает, что массы и времена жизни любой частицы и ее античастицы должны быть абсолютно одинаковы. Пока что ни один эксперимент не поставил этот вывод под сомнение.

А вот и еще одно следствие. Если CPT-теорема верна, а CP-инвариантность хоть где-то нарушается, то не должна соблюдаться и T-инвариантность. Так что получается, что в каких-то превращениях частиц нарушается обратимость времени! Физически это означает, что скорость таких превращений в «прямом» и «обратном» направлениях неодинакова. Выходит, что в микромире есть своя стрела времени. В прошлом столетии это открытие стало крупной неожиданностью для физиков.

В этом не было бы ничего удивительного, если бы мы говорили о макропроцессах, которые описываются классической физикой. В макромире обратимость времени несовместима со вторым законом термодинамики, который утверждает, что все реальные процессы должны идти с суммарным возрастанием энтропии. Это, конечно, понятно и без высокой науки — налитый из чайника кипяток постепенно остывает, но сам собой никогда не нагревается. Однако тот факт, что в микромире тоже есть стрела времени, привел физиков в полное изумление.

Но и это не всё. Нарушения СР-симметрии непосредственно связаны с отличием материи от антиматерии. Об этом говорит очень красивый эксперимент с нейтральными каонами, выполненный в ЦЕРНе в конце 1990-х годов, который стоит вспомнить, пусть и без подробностей.

Для начала отмечу, что если бы СР-симметрия соблюдалась абсолютно строго, то нейтральные каоны переходили бы в свои античастицы с точно такой же вероятностью, с какой те претерпевали бы обратные превращения. Любое нарушение СР-симметрии должно влечь за собой изменение одной из этих вероятностей. Если приготовить пучок из равного числа нейтральных каонов и антикаонов и проследить динамику концентрации тех и других, можно выяснить, уважают ли их превращения СР-симметрию.

Именно это и сделали физики из ЦЕРНа. Они выяснили, что нейтральные антикаоны становятся каонами чуть-чуть быстрее, чем те превращаются в антикаоны. Поэтому в смеси с изначально равными долями вещества и антивещества со временем образуется пусть небольшой, но всё же поддающийся измерению избыток вещества. Такой же эффект был выявлен в экспериментах и с другими массивными нейтральными частицами — уже упоминавшимися D0-мезонами и B0-мезонами.

Таким образом, экспериментаторы постепенно доказали, что слабые взаимодействия по-разному влияют на частицы и античастицы. Хотя эти различия сами по себе малы и выявляются лишь в ходе некоторых превращений весьма экзотических частиц, они демонстрируют физическую асимметрию между материей и антиматерией.

Однако при всём изяществе выполненных экспериментов и глубине полученных результатов, их до сих пор не удавалось распространить на трехкварковые композиты, сиречь барионы. Если только что опубликованные результаты физиков из ЦЕРНа подтвердятся, эта лакуна начнет закрываться.

Странные частицы и лямбда-барионы

Чтобы понять новые результаты коллаборации LHCb, понадобится дополнительная информация. Первые странные частицы в количестве двух (одна положительно заряженная, другая нейтральная) были детектированы физиком из Манчестерского университета Джорджем Диксоном Рочестером и его ассистентом Клиффордом Батлером при прохождении космических лучей через камеру Вильсона в 1947 году. Треки наблюдавшихся распадов небесных пришельцев напоминали букву V, из-за чего их назвали V-частицами. Поскольку их массы приблизительно вдвое уступали массе протона и нейтрона, их включили в семейство частиц средней массы, которые с конца 1930-х годов назывались мезонами. Согласно современной классификации, они и два их ближайших родственника образуют группу из четырех К-мезонов, или каонов.

Это было только начало. В 1950 и 1951 годах сотрудники Мельбурнского и Манчестерского университетов сообщили об открытии в космических лучах частицы чуть тяжелее протона (по современным данным, 1 116 МэВ против 938 МэВ) — следовательно, не имевшей права именоваться мезоном. Она тоже не несла электрический заряд и распадалась на протон и отрицательный пион, которые опять-таки расходились по V-образным трекам. Для ее названия задействовали греческую букву Λ (лямбда). Позднее были открыты и другие частицы со сверхпротонными массами. В 1953 году они получили имя гиперонов.

Новые частицы, чьи треки наблюдались не только в вильсоновских камерах, но и в толстослойных фотоэмульсиях, выглядели загадочно. Они появлялись на свет в столкновениях космических протонов высоких энергий с ядрами водорода и других газов верхних слоев земной атмосферы и все без исключения жили очень недолго. При этом они распадались как на стабильные (например, электрон), так и на нестабильные (такие, как мюон и пион) частицы уже известных типов. Это стало совершенно ясно, когда в 1953 году в Брукхейвенской национальной лаборатории заработал первый в мире протонный ускоритель-миллиардник «Космотрон», который позволил в изобилии получать и каоны, и Λ-частицы в столкновениях протонных пучков. Главная загадка, которая была с ними связана, состояла в том, что время их жизни равнялось 10–8–10–10 с, в то время как тогдашняя теория высокоэнергетичных ядерных превращений укладывала его границы в диапазон от 10–20 до 10–23 с. Более того, они появлялись только парами и никогда поодиночке, что тоже выглядело необычно.

Первый шаг к объяснению этих парадоксов в 1952 году сделал голландский физик Абрахам Пайс, который тогда работал в принстонском Институте фундаментальных исследований. Он предположил, что парное возникновение странных частиц свидетельствует о существовании какого-то специфического свойства сильного ядерного взаимодействия, отвечающего за их рождение. А поскольку при их распадах принцип парности уже не соблюдался, такие распады, по мысли Пайса, должны были управляться слабым ядерным взаимодействием. Это позволяло естественным образом объяснить долгоживучесть новых частиц — слабое взаимодействие не могло вызывать их превращения так же быстро, как сильное.

Второй шаг уже на следующий год независимо друг от друга сделали американец Марри Гелл-Манн и физики из Осакского университета Тадэо Накано и Кадзухико Нисидзима. Они предложили приписать этим частицам новое целочисленное квантовое число, которое имеет смысл только для адронов. Гелл-Манн назвал это число странностью, а его японские коллеги — эта-зарядом (η-заряд). Гелл-Манну повезло больше, его терминологическое нововведение закрепилось. По определению, странность адронов с нормальным поведением, т. е. протонов, нейтронов и пионов, считалась нулевой, а ненулевые странности «новых» частиц и их античастиц отличались знаком. Предполагалось, что странность строго сохраняется в сильных взаимодействиях, но может нарушаться в слабых. Проблема поведения странности в электромагнитных взаимодействиях тогда практически не ставилась, однако вряд ли кто-то сомневался, что там она тоже сохраняется.

Природу странных частиц удалось гораздо лучше понять на основе первой версии кварковой модели адронов, которую в 1964 году независимо предложили Гелл-Манн и другой американский физик-теоретик, Джордж Цвейг. Они показали, что все известные к тому времени адроны можно представить в виде парных или тройных комбинаций трех кварков и их антикварков. Два из них, u и d, которым была приписана нулевая странность, входили в состав нуклонов и пионов. «Странный» кварк s работал как компонент всех странных частиц и обеспечивал их необычные свойства. Со временем кварковая модель была расширена до четырех кварков, а затем, уже в конце прошлого века, до шести. Они подразделяются на три поколения: u и d, c и s, t и b. Каждому поколению кварков соответствует пара частиц из класса лептонов: электрон и электронное нейтрино, мюон и мюонное нейтрино, тау-частица и тау-нейтрино. Эта классификация, как известно, лежит в основе Стандартной модели элементарных частиц.

Теперь вернемся к Λ-частицам. Сейчас к этой группе относят все барионы, образованные обоими кварками первого поколения в сочетании с любым из кварков второго или третьего поколения (как всегда, имеются в виду как кварки, так и антикварки). Правда, Λ-барионы с самым массивным t-кварком еще никогда не детектировались в эксперименте, так как он живет всего лишь порядка 10–25 с и потому слишком быстро распадается и дает начало адронным струям.

Упоминавшийся во вводном абзаце барион $\Lambda_0^b$ был обнаружен в 2008 году, через 57 лет после лямбда-гиперона с кварковым составом (uds). Как следует из его формулы, он имеет нулевой электрический заряд и состоит из тройки кварков u, d и b. Его масса равна 5,620 ГэВ, а время жизни не слишком превышает верхний предел времен жизни каонов — по порядку величины оно составляет 10–12 с. В силу большой массы его можно получать только на БАК, прочим коллайдерам для этого не хватает энергии. С другой стороны, он живет относительно долго, так что продукты его превращений поддаются детектированию. Члены коллаборации LHCb наблюдали его распады на протон, отрицательный каон и пару заряженных пионов обоих знаков: pK–π+π–.

СP-симметрия на уровне барионов

Коллаборация LHCb сейчас насчитывает свыше 1800 физиков, инженеров и техников из 26 стран, представляющих 104 научных центра. Ее история начинается с 1998 года, причем первые 11 лет пошли на разработку, строительство и отладку детектора, который начал работать в ноябре 2009 года.

Детектор LHCb весит 5 600 т и имеет 21 м в длину, 10 в высоту и 13 в ширину. Он состоит из набора субдетекторов, которые регистрируют частицы, движущиеся преимущественно в одном направлении от зоны столкновения разогнанных в коллайдере протонов. Этим он отличается от детекторов общего назначения ATLAS и CMS, на которых, в частности, исследуется физика бозонов Хиггса. С его устройством и полученными на нем результатами можно познакомиться здесь 3.

Цели работ на детекторе LHCb несколько шире тех, которые непосредственно вытекают из его названия. На нем ведутся исследования квантовых превращений, проходящих с участием как b-кварков, так и «очарованных» кварков второго поколения, т. е. с-кварков. В 2019 году коллаборация объявила об открытии нарушения СР-симметрии при распадах очарованных D-мезонов. Ранее такие нарушения регистрировались только в процессах с участием каонов и В-мезонов, о чем уже говорилось выше. После этого детектор был закрыт на модернизацию, которая продолжалась до 2021 года. На новом этапе его работы было зарегистрировано нарушение СР-инвариантности в распадах уже не нейтральных, а положительно заряженных В-мезонов на тройки заряженных пионов (два положительных и один отрицательный), о чем коллаборация сообщила в 2023 году. Интересно, что в этом случае величина СР-симметрии составила около 75% и приблизительно втрое превысила аналогичный показатель для распада нейтральных В-мезонов на пары отрицательных каонов и положительных пионов.

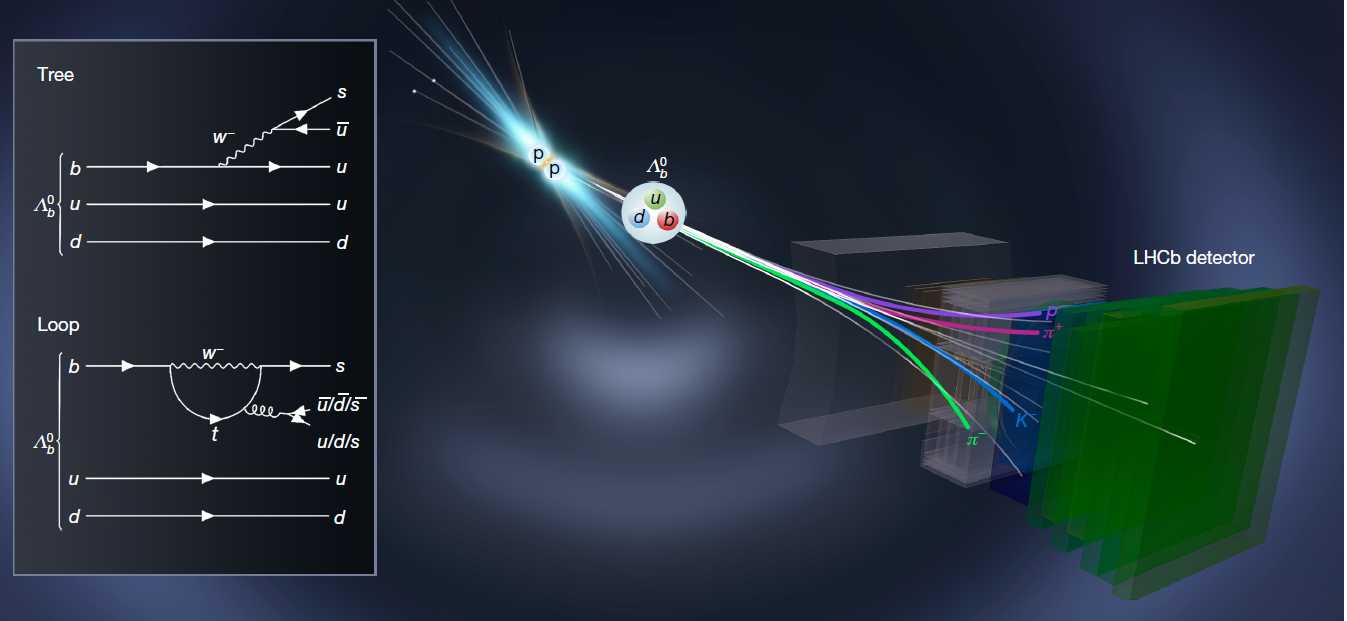

Кварковые трансформации, которые изучались в новом эксперименте, наглядно отображены на цветной иллюстрации (рис. 3) с фейнмановскими диаграммами двух возможных превращений бариона $\Lambda_0^b$. На обеих диаграммах слева изображена кварковая комбинация (udb), которая описывает его внутреннюю структуру, а справа даны две версии его распада. На верхней диаграмме так называемого древесного типа кварки первого поколения u и d переходят в самих себя, в то время как b-кварк испускает виртуальный промежуточный векторный бозон W– и дает начало еще одному u-кварку. W– в свою очередь дает начало s-кварку и u-антикварку. Эта пара соответствует отрицательному каону К–, в то время как тройка (uud) представляет протон. Нижняя диаграмма включает петлю виртуальных частиц, на которой от бозона W– «отщепляется» виртуальный t-кварк, переходящий в комбинации кварков и антикварков первого поколения, в то время как W– рождает «остаток» в виде s-кварка. Эта однопетлевая диаграмма, в отличие от древесной, указывает на финальное рождение двух пионов, которые на ней не обозначены. На диаграммах также отсутствуют пары виртуальных кварков и антикварков обоих ароматов первого поколения, которые, согласно Стандартной модели элементарных частиц, рождаются из вакуума и в вакууме исчезают. На диаграммах также не представлены другие теоретически возможные виртуальные превращения, которые в финале дают начало всё той же четверке частиц pK–π+π– — протону, отрицательному каону и паре пионов разных знаков.

Теперь переходим к главному. Если описанную выше реакцию подвергнуть СР-преобразованию, то барион $\Lambda_0^b$ перейдет в соответствующий антибарион, который в диаграммном представлении даст начало антипротону, положительному каону К+ и той же паре пионов, только переставленных местами. Легко видеть, что при точном соблюдении СР-симметрии числа зарегистрированных в эксперименте частиц, рожденных в ходе обеих реакций, должны быть строго одинаковыми. Поэтому мера нарушения СР-инвариантности дается дробью, в числителе которой стоит разность этих чисел, а в знаменателе — их сумма. Разумеется, при соблюдении СР-симметрии эта дробь должна быть равна нулю.

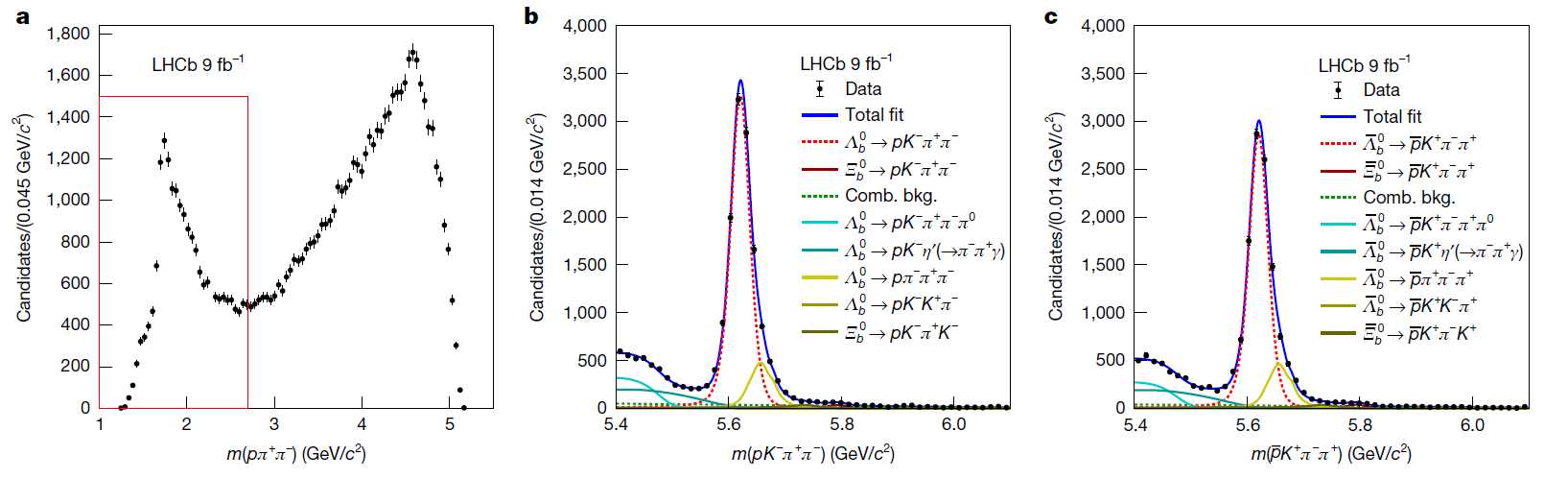

Эти измерения проводились с 2011 по 2018 год, т. е. еще до обновления коллайдера. Общее число продуктов прямой реакции составило приблизительно 41 840 (плюс-минус небольшие поправки), в то время как распады антибарионов дали 38 850 частиц. Так что мера СР-асимметрии, оцененная согласно этой формуле, составила (41 840–38 850)/(41 840 + 38 850) = 3,71%. Однако при учете ряда чисто квантовых эффектов (например, того обстоятельства, что частицы и античастицы неодинаково реагируют с измерительной аппаратурой) она, согласно вычислениям членов коллаборации, оказалась несколько меньше — 2,45%. Статистическая значимость этой оценки очень высока — 5,2 σ (стандартных отклонений). То есть вероятность случайной ошибки не превышает трех стотысячных долей процента. В этом и состоит главный результат эксперимента.

В статье приведен ряд дополнительных численных показателей СР-асимметрии, оцененных даже с более высокой достоверностью — до шести стандартных отклонений. Они представляют интерес только для специалистов, поэтому я не буду на них останавливаться.

В заключительной фразе авторы подчеркивают, что их работа «открывает путь к дальнейшим теоретическим и экспериментальным исследованиям природы нарушения СР-симметрии в барионных распадах, которые в принципе могут привести к новым ограничениям на теоретические сценарии процессов, протекающих вне рамок Стандартной модели». Это и в самом деле чрезвычайно интересная перспектива, которая, будем надеяться, не обманет ожиданий.

Дополнение: еще немного теории

Итак, теперь можно считать доказанным, что слабое взаимодействие нарушает СР-симметрию в некоторых процессах с участием обоих типов адронов — как мезонов, так и барионов. Хотя эти превращения затрагивают весьма экзотические частицы и потому наблюдаются редко и только в специальных условиях (в космических лучах и в ускорителях), они вполне реальны.

Стандартная модель элементарных частиц вполне успешно объясняет нарушения СР-симметрии в адронных процессах. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что оно происходит из-за способности кварков различных ароматов образовывать смешанные состояния, аналогичные смесям нейтрино. Для работы этого механизма очень важно, что существуют три поколения кварков и лептонов. Если бы их было только два, СР-симметрия бы не нарушалась. Когда Кронин, Фитч и их коллеги открыли ее нарушение в экспериментах с нейтральными каонами, теория до такого понимания еще не дошла. Будь иначе, существование t-кварков и b-кварков можно было бы предсказать еще в 1964 году. Стоит отметить, что сотрудники дубненского Объединенного института ядерных исследований имели вполне реальный шанс опередить физиков из Брукхейвена где-то на пару лет, но им не повезло.

Описанные выше нарушения СР-симметрии принято называть слабыми. Лежащая в основе Стандартной модели теория допускает другой механизм таких нарушений, который именуют сильным. Ни один из общих принципов, на которых эта модель базируется, не запрещает добавить к ее лагранжиану еще один член, который сохраняет ароматы, но приводит к нарушению СР-симметрии. Его вклад в лагранжиан пропорционален некоторому численному параметру, который обозначают греческой буквой θ (как и гипотетические мезоны, о которых говорилось выше).

Добавка этого члена имеет и другое важное следствие — он предписывает нейтрону иметь дипольный электрический момент. Этот момент ищут давно, но пока безуспешно. Согласно данным эксперимента, либо дипольный момент у нейтрона вообще отсутствует, либо он настолько мал, что θ не превышает 10–10. Таким образом, даже если этот параметр и не равен нулю, он на много порядков меньше числовых параметров, которые определяют интенсивность нарушений СР-симметрии в адронных процессах.

Здесь физика явно имеет дело с парадоксом. Для него предложены различные объяснения, одно из которых приводит к гипотезе аксионов, нестабильных частиц, из которых могла бы состоять темная материя. Однако аксионы, как и дипольный момент нейтрона, пока не обнаружены, так что вопрос остается открытым. Лично мне больше по душе гипотеза, согласно которой СР-симметрия строго соблюдается при сверхвысоких и пока недостижимых энергиях, но на наших энергетических масштабах претерпевает спонтанное нарушение. В этом случае параметр θ был бы строго равен нулю, а нарушения СР-симметрии объяснялись бы действием механизма, в какой-то степени аналогичного механизму Хиггса. Однако, повторяю, пока это только гипотеза.

Алексей Левин

1 nature.com/articles/s41586-025-09119-3

2 Lee T. D., Yang C. N. Question of parity conservation in weak interactions // Physical Review 104, 254–258 (1956).

3 en.wikipedia.org/wiki/LHCb_experiment