Шведский биолог Сванте Паабо1 (Svante Pääbo) получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминин и эволюции людей». Комментирует Михаил Гельфанд, докт. биол. наук, член Европейской академии, замглавреда ТрВ-Наука. Беседовал Алексей Огнёв. Видеозапись интервью: youtu.be/vIPZbj5fjgE.

— Свершилось!

— Да, это такой редкий случай, когда Нобелевскую премию дали за дело и ровно тому, кому надо. Я вообще очень не люблю комментировать Нобелевские премии. В биологии обычно так бывает, что когда дается Нобелевская премия, то оказывается, что еще несколько человек тоже активно участвовали, и, вообще говоря, не понятно, почему получили эти, а не те. Всегда имеется такое ощущение, что открытие хорошее, но его сделал не один человек и даже не три, а пятнадцать. Биология — очень инкрементальная, постепенная наука, каждый следующий человек немножечко дополняет то, что сделал предыдущий. А здесь ситуация другая. Довольно редкий случай за последнее время.

Сванте Паабо действительно был драйвером всей работы с древней ДНК. Он и сам очень много придумал, и собрал потрясающую команду, и сотрудничал с очень сильными людьми. Он визионер. У него была цель жизни — научиться читать древнюю ДНК, и он научился. А по дороге возникала масса технических сложностей.

— Каких?

— Во-первых, древнюю ДНК надо выделить. Ее просто очень мало осталось в костях. Паабо и его коллеги поняли, из каких именно костей нужно выделять ДНК: она ведь из каких-то хорошо выделяется, а из каких-то плохо. Они придумали методы выделения практически единичных молекул ДНК. Во-вторых, нужной нам ДНК и так мало, а еще есть куча всяких посторонних ДНК — бактерии, растения, грибы… Надо всё секвенировать, а потом вытащить то, что нужно, именно неандертальское. Ради этого были разработаны чудесные вычислительные методы. В-третьих, когда ДНК лежит в земле, она портится. Она портится в нас тоже, но у нас есть специальные ферменты, которые ее всё время чинят. А когда неандерталец помер, эти ферменты работать перестают и ДНК просто химически портится. Паабо научился не просто преодолевать эту сложность, но и обращать ее во благо, когда нужно решать самую ужасную проблему: откуда вы знаете, что секвенируете неандертальца, а не своего лаборанта, который случайно чихнул в пробирку, или археолога, который эту кость достал из земли и голыми руками потрогал? И опять-таки комбинация химических методов, использование химических повреждений, которые есть в древней ДНК, а в современной ДНК их нет, и аккуратный вычислительный анализ — это позволило получить уверенность, что мы действительно изучаем ДНК древнего неандертальца, а не современного человека. Речь ведь идет об очень маленьких дозах. Пылинки, которые летают в комнате, какой-нибудь ошметок перхоти — в них ДНК больше, чем неандертальской ДНК во всей этой кости.

Был большой вопрос: может ли вообще ДНК сохраниться так долго или нет? Как узнать? Возьмем кость, отсеквенируем, получим человеческую ДНК. Не окажется ли, что это ДНК какого-нибудь археолога? И Паабо придумал очень красивый способ, как это понять: он проанализировал кости древних медведей, которые жили в тех же самых Паабоах, что и наши предки. ДНК медведя отличить от ДНК человека уже легко. Если вы никогда раньше не работали с ДНК медведя и если медведи лабораторию не взламывали, загрязнения медвежьей ДНК в ней быть не может. Паабо и его коллеги выделили ДНК из медвежьих костей, секвенировали, увидели, что это действительно медведь, и поняли, что ДНК может сохраняться. После этого они начали думать, как неандертальскую ДНК отличить от современной человеческой. Организационно всё это потребовало очень больших усилий — нужен был специальный дизайн лабораторий с чистыми комнатами и специальный режим работы там. После первых успехов, когда Паабо показал, что умеет работать с древней ДНК, он просто организовал целый институт в Лейпциге. Не только для решения своих личных задач. Это институт довольно комплексный. Там работали антропологи, лингвисты, но всё вертелось вокруг древней ДНК.

Вообще говоря, даже за одни технические достижения Паабо стоило дать Нобелевскую премию. Но там получилась действительно чудесная биология.

Весь этот путь Паабо описывает в книге «Неандерталец. В поисках исчезнувших геномов», которая вышла в 2014 году, а спустя четыре года благодаря Фонду книжных инициатив Дмитрия Зимина была переведена на русский язык. На самом деле эта книга не только про неандертальцев, но и про него самого в значительной степени, такая научная автобиография. Она очень хорошо написана. Там много чудесных деталей из научной жизни, которые обычно до широкой публики не доходят, остаются внутри сообществ.

Весь этот путь Паабо описывает в книге «Неандерталец. В поисках исчезнувших геномов», которая вышла в 2014 году, а спустя четыре года благодаря Фонду книжных инициатив Дмитрия Зимина была переведена на русский язык. На самом деле эта книга не только про неандертальцев, но и про него самого в значительной степени, такая научная автобиография. Она очень хорошо написана. Там много чудесных деталей из научной жизни, которые обычно до широкой публики не доходят, остаются внутри сообществ.

— Да, это отличная книжка. Нужно отметить, что Елена Наймарк совершенно замечательно ее перевела и написала послесловие.

— Послесловие очень хорошее. Это такой апдейт: что случилось за четыре года, пока книга шла до русского читателя. С тех пор прошло еще четыре года и еще много чего случилось, но это уже другая история.

— Насколько я понимаю, вы соавтор Паабо. Вы знакомы лично или только по переписке? Какое впечатление он производит в общении?

— Мы даже и по переписке не очень знакомы. Действительно, есть одна статья, в которой и он, и я являемся соавторами. Он как источник данных, а я как человек, который принимал участие в их обработке. Но между нами было еще очень много соавторов, поэтому не было, по-моему, даже ни одного письма, где мы оба состояли бы в адресатах. Это одна из сотен статей про неандертальские геномы, о катаболизме липидов. Она хорошая и интересная, но не основополагающая, нет.

— Квантовую запутанность иллюстрируют рассказом о носках космонавтов на Земле и Марсе. А как описать метафорически, для широкой публики, этот многоступенчатый процесс прочтения древней ДНК?

— Правильная метафора такая: у нас случился взрыв в типографии, и все книги разметало на мелкие кусочки. В типографии при этом было много разных книг, но при этом каждая конкретная книга была в большом количестве экземпляров. И нас из всех этих книг интересует только одна. Теперь мы пытаемся собирать эти клочки, наложить их друг на друга, склеить и прочитать ту самую книгу, которая нас интересует. Но я не уверен, что эти метафоры что-то объясняют.

— Тогда без метафор… Насколько я понимаю, вначале прочли митохондриальную ДНК неандертальца, а потом ядерную. Расскажите, пожалуйста: во-первых, в чем разница между ними? Во-вторых, в чем разница методов?

— Разница следующая. У нас в каждой клетке имеется одно ядро и несколько десятков или, может быть, даже сотен митохондрий. Это такие клеточные органеллы, в которых имеется своя собственная ДНК. Она существенно короче, но доза фрагмента митохондриальной ДНК на полтора порядка больше, чем доза фрагмента ядерной ДНК аналогичной длины. Поэтому, когда вы имеете дело с очень маленькими количествами материала, то митохондриальной ДНК там просто банально больше в расчете на единицу длины. С другой стороны, митохондриальный геном существенно короче. Там, по-моему, около 17 тысяч нуклеотидов, а ядерный геном — это три миллиарда. Поэтому ядерный геном намного труднее вычислять.

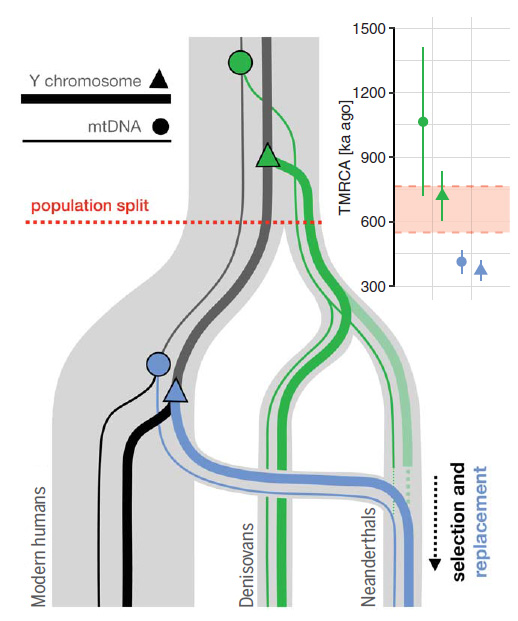

Первые работы Паабо действительно были сделаны по митохондриальной ДНК. Например, из них следовало, что неандертальцы с кроманьонцами не смешивались, потому что неандертальская митохондрия и наша митохондрия резко отличались. Нет никаких следов наших митохондриальных вариантов у неандертальцев и наоборот. Но митохондриальная ДНК наследуется строго по материнской линии, и если мы работаем с митохондриальной ДНК, то мы знаем только часть истории.

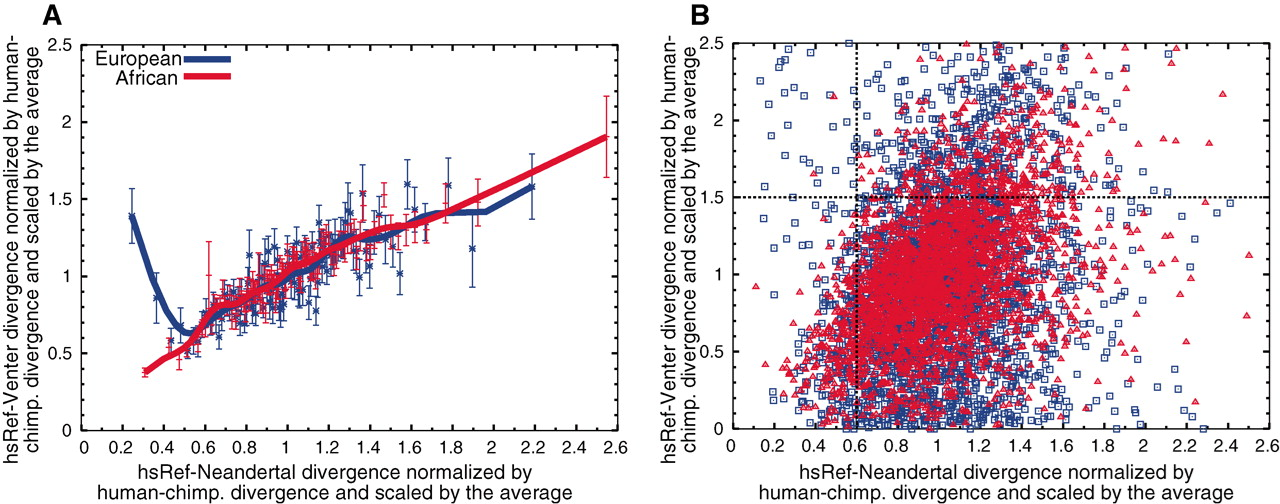

А вот когда секвенировали ядерный геном неандертальца, тогда увидели, что у каждого европейца или азиата имеется примерно 2% фрагментов неандертальского происхождения, просто сравнивая геномы современных людей и геном неандертальца. Были придуманы довольно тонкие вычислительные методы, причем разными людьми, и при разных подходах оценки получались сопоставимы, что само по себе усиливает уверенность в том, что это правда: всегда в районе 1,5–3%.

Дальше получилось на самом деле интереснее, потому что когда прочли много неандертальских геномов, много геномов современных людей и еще некоторое количество геномов денисовцев, то оказалось, что на самом деле, похоже, все-таки у неандертальцев наша митохондрия, только довольно старая. Похоже, что все неандертальские митохондрии когда-то довольно давно заменились на кроманьонские. Это называется «интрогрессия». Скажем, у белых медведей митохондрии от бурых медведей, а ядерный геном — нормальный беломедвежий. И даже известно, когда жила та бурая медведица — прабабушка всех белых медведей.

История оказалась запутанной, но понять это можно было, только когда у нас есть все геномы: и митохондриальные, и ядерные соматические, и Y-хромосома, которая нам передается строго по мужской линии. Причем митохондрии-то есть у всех, у мальчиков и у девочек, а Y-хромосома только у мальчиков. У нас сейчас есть три разных генеалогии: митохондриальная генеалогия, строго по женской линии, генеалогия по Y-хромосомам, строго по мужской линии, и некоторая усредненная. Собственно говоря, история нашего вида — это история ядерного генома, который всё время перемешивается. Митохондрии не перемешиваются: не может быть такой ситуации, когда часть митохондриального генома от одного родителя, а часть митохондриального генома от другого. А в ядерном геноме фрагменты всё время перемешиваются, поэтому мы можем быть похожи одновременно на всех бабушек и дедушек: у нас часть признаков от одного дедушки, часть от другого, часть от одной бабушки, часть от другой. В каждом поколении происходит перестройка ядерных геномов — и признаки перемешиваются друг с другом. Поэтому нет людей, у которых сейчас была бы чисто неандертальская хромосома. У нас у всех есть фрагменты, но они раскиданы по геному. У самого первого потомка от кроманьонки и неандертальца были целиком неандертальские хромосомы. У внуков они уже порезались на кусочки, а у правнуков на еще более мелкие кусочки. Поэтому сейчас мы сравниваем три генеалогии и дальше можем делать выводы.

— Вопрос на понимание. Если бы только неандерталки скрещивались только с кроманьонцами, означало ли бы это, что у семи миллиардов людей, которые сейчас живут, митохондриальная ДНК этих неандерталок?

— Ну, это такой немножко гипотетический сценарий, но всё верно. Если в каком-то поколении все мамы были неандерталками, после этого митохондрия заместилась. В реальности это происходит гораздо медленнее. Просто представим себе, что у кроманьонок (по женской линии) рождалось меньше дочерей, чем у неандерталок (то есть у женщин неандертальского происхождения). Тогда это вытеснение не обязано проходить ежемоментно, оно может просто накапливаться. В популяции есть какое-то количество митохондрий одного типа и какое-то количество митохондрий другого типа, и это равновесие постепенно смещается. Собственно говоря, любой новый признак так закрепляется. Он возникает, есть какой-то момент равновесия, потом оно сдвигается либо в одну, либо в другую сторону и уже фиксируется. Или не фиксируется. Например, африканские слоны делятся на саванный и лесной подвиды, но лесные самки больше любят саванных самцов. В результате в популяции саванных слонов имеется смесь митохондрий исходно саванных и исходно лесных. Через какое-то время тот или иной вариант зафиксируется, если только слоны выживут.

А тут у неандертальцев оказалась кроманьонская митохондрия, наша с вами. И Y-хромосома тоже оказалась кроманьонская. Там довольно запутанная история. Гибридизация при этом могла быть в любую сторону: кроманьонка и неандерталец или, наоборот, неандерталка и кроманьонец. Более того, мы знаем, что было и так, и так. Просто надо сделать одно естественное предположение: дети оставались с мамой. Тогда, поскольку в наших геномах есть неандертальских компонент, это значит, что первые ребеночки жили с кроманьонской мамой, а папа куда-то делся и алиментов не платил.

— Страшно себе представить, что он с нею вытворял!

— Да, и поскольку мы все-таки кроманьонцы, постольку бо́льшая часть нашего генома у каждого из нас кроманьонская, и это означает, что был маленький поток неандертальских вариантов в большую кроманьонскую популяцию.

— Маленький поток мужских вариантов?

— Это были мужчины, потому что мы это наблюдаем в кроманьонской популяции. Значит, женщины были кроманьонки. У европейских неандертальцев, во всяком случае тех, которых мы знаем, ничего подобного нету. А у алтайского неандертальца, которого, кстати, тоже Паабо секвенировал, есть кроманьонские варианты. И это просто зеркальная ситуация: мама была неандерталка, папа был кроманьонец, тоже куда-то делся, а мама воспитывала этих детей.

На самом деле надо просто считать на хромосому. Сходил папа-кроманьонец в неандертальское племя, там поимел роман с мамой-неандерталкой. Значит, в этом племени, если там постоянно было пятьдесят человек, на сто неандертальских хромосом получилась одна кроманьонская (хромосомы у каждого человека ходят парами — от папы и от мамы). Стало быть, во всем неандертальском племени есть 1% кроманьонских хромосом. Дальше, из-за процесса переклеивания кусочков эти проценты кроманьонской ДНК растащились поровну по всей популяции, они перестали ходить целыми хромосомами, а распались на множество маленьких фрагментов. Если бы не было отбора, мы могли бы даже прикинуть размер этого племени, но при этом приходится делать слишком много предположений, которые, скорее всего, нереалистичны. Но в любом случае это был маленький поток кроманьонских вариантов в неандертальской популяции. А если бы, скажем, встретились два племени и просто перемешались (как сейчас нынешнее население Бразилии — там уже не разберешь, кто какого происхождения), тогда у всех было бы в какой-то большой пропорции таких вариантов и сяких. Могло быть по-разному. И вот это удивительное чудо, что мы можем эту «Сагу о Форсайтах» просто вынимать из геномов и пересказывать ее как любовный роман.

— Но сейчас мы можем достоверно судить, что была митохондриальная Ева, наша общая прабабушка, правильно?

— Это другая история, она не имеет прямого отношения к древней ДНК. Митохондриальная Ева — это чисто вычислительный конструкт. В принципе, да, все ныне живущие люди, если смотреть строго по женской линии, являются потомками одной из женщин, которая жила 150 тысяч лет назад, — это наша общая прапра…прабабушка. Тут полезно понимать, что она, вообще говоря, не обязана была быть женщиной. Она вполне могла бы быть, скажем, самкой эректуса. А с другой стороны, она вовсе не была в это время единственной женщиной. Просто другие женские генеалогические деревья оборвались — например, у кого-то не было дочерей, и эта митохондриальная линия пропадала. Можно сделать то же самое по Y-хромосоме. Тогда у нас получится Y-хромосомный Адам. Он окажется моложе.

Это чисто генетическое явление (называется «коалесценция»): если вы возьмете любой локус в геноме (можно митохондриальную ДНК, можно Y-хромосому, можно какой-то фрагмент ядерного генома), то в какой-то момент фрагменты у всех ныне живущих людей сойдутся в одну точку, причем разные фрагменты сойдутся в разные точки. Фрагмент ДНК, который не переклеивался и наследовался как единое целое, без внутренних разрывов, называется «гаплотип», и у каждого гаплотипа есть свой собственный предок. Есть митохондриальная Ева, есть Y-хромосомный Адам, а еще есть какой-нибудь Ной, если брать участок с 47-го миллиона по 49-й миллион 15-й хромосомы…

— Поговорим теперь о вкладе российских ученых в палеогенетические исследования…

— Если говорить про вклад российских молекулярных биологов и биоинформатиков, надо упомянуть Филиппа Хайтовича, который был постдоком в лаборатории Паабо. Дальше они продолжали вместе работать. Собственно, благодаря Филиппу я и попал в соавторы Паабо. У профессора Хайтовича довольно много совместных работ с Паабо, но это немного другая наука — не про древнюю ДНК, а про эволюцию мозга, про то, как в мозге работают разные гены. Их совместные статьи были про людей, шимпанзе, мартышек и весь этот зоопарк, про эволюцию приматов. Я уже говорил, что интересы Паабо на самом деле шире, чем только неандертальцы. Его вообще интересует происхождение человека с генетической, молекулярной точки зрения.

— Но наиболее фундаментальный вклад внесли российские археологи.

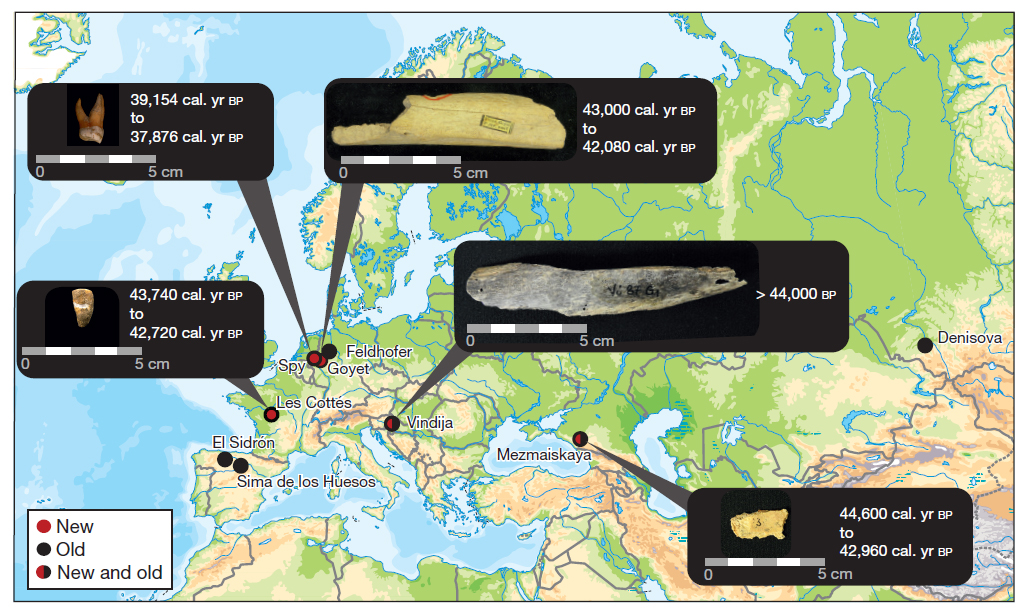

— Да, как известно, Россия — великая сырьевая держава, сейчас это стало еще яснее, но славна она не только нефтью и газом, но еще и древними костями. На российских костях было сделано довольно много всякой чудесной науки: некоторые геномы мамонта были прочитаны на основе костей из российской вечной мерзлоты. А кроме того, есть случай удивительного географического и химико-физического везения: в Денисовой пещере на Алтае в костях очень хорошо сохраняется ДНК. Даже необязательно в костях — была работа, когда такую же древнюю ДНК изучали в образцах почвы из разных слоев.

В самые первые работы по неандертальской ДНК российские археологи тоже внесли свой вклад: были прочитаны фрагменты генома неандертальца на основе находок в Мезмайской пещере на Кавказе. Но это все-таки были слезы и выжимание мельчайших деталей. А в Денисовой пещере ДНК сохраняется хорошо. И, соответственно, те археологи, которые работали в Денисовой пещере, являются соавторами абсолютно основополагающих статей по палеогенетике просто потому, что материал оттуда. В общем, сумели распорядиться этим богатством, внесли свои имена в учебники, в энциклопедии, всюду.

Денисовский человек — это фактически третья ветвь человечества. Никому даже в голову не приходило, что такое может быть. До сих пор всё, что мы про них знаем, мы знаем в основном из генома. Есть несколько зубов, которые несут антропологические признаки, не такие, как у неандертальцев и кроманьонцев. Но основное — это их геномы. Там была удивительная история. Когда шла гонка за прочтение неандертальской ДНК, первые статьи про ядерный геном были опубликованы в 2006 году двумя группами: группой Паабо и группой Эдди Рубина в Калифорнии. У них были разные методы, они частично коллаборировали, частично соревновались. Потом оказалось, что паабовский подход победил, а рубинский не сработал. Но сначала было неясно, как оно будет. В книжке Паабо это подробно обсуждается. И самую первую кость (думали, что она неандертальская), из которой была выделена ДНК и секвенирован самый первый денисовский геном, директор Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН буквально разломал пополам: одну половину дал Паабо, вторую половину дал Рубину и ничего им про это не сказал. Это такой хеджинг в классическом виде.

— Напоминает историю о Сауроне и кольцах власти.

— Кстати, где та вторая половинка, которая была в Калифорнии, сейчас просто никто не знает.

— Расскажите о денисовцах подробнее, пожалуйста. Насколько я понимаю, есть кости из Денисовой пещеры и челюсть, обнаруженная в Тибете. И всё? Есть ли новости с этих полей?

— Есть. Мы знаем, что денисовцы в Денисовой пещере присутствовали (может быть, с перерывами) в течение 100 тысяч лет, и в это же время (опять-таки непонятно, одновременно или нет) там же присутствовали неандертальцы. Денисовских геномов сейчас есть несколько. Есть ДНК из почвы, из разные слоев, т. е. мы даже понимаем, в каких слоях денисовцы, а в каких — неандертальцы. Есть денисовские фрагменты в геномах современных людей. Примерно по 5% у австронезийцев, папуасов и австралийских аборигенов, но еще какие-то доли процента есть у жителей Юго-Восточной Азии. То есть, по-видимому, у разных популяций было несколько волн гибридизации с денисовцами. Даже у эскимосов находят денисовские варианты.

Кроме того, есть челюсть, которую нашли в Тибете. Теперь мы точно знаем, что денисовцы жили не только на Алтае, а как минимум еще и в Тибете. Там не удалось выделить ДНК; поняли, что это денисовская челюсть, не по ДНК, а по белку — по коллагену. Но она действительно денисовская. Причем история этой челюсти чудесная. Ее нашел буддийский монах, отнес настоятелю монастыря, а тот, будучи просвещенным человеком, отдал ее в музей. Она долго там лежала, а потом началась охота за денисовскими костями. Было ясно, что популяция не может существовать сто тысяч лет в одной пещере. Так не бывает, она просто выродится. А кроме того, заселение Индонезии, Новой Гвинеи и Австралии с заходом на Алтай тоже довольно трудно себе представить. То есть ясно, что денисовцы — это восточные люди, которые жили в довольно большом ареале. И вот начали проверять все старые кости из этих мест, и эту музейную половинку челюсти тоже проверили, другими методами, и она оказалась денисовской.

В Денисовой пещере происходила совсем «Санта-Барбара», потому что один из этих зубов принадлежал девочке, у которой папа был денисовец, а мама — неандерталка, т. е. это гибрид первого поколения, мулатка в наших современных терминах. А в Румынии была найдена челюсть кроманьонца, у которого в примерно четвертом поколении был предок-неандерталец, т. е. тоже довольно близко. И то, что мы такое видим, означает, что эти скрещивания происходили довольно часто. Из геномов мы вынимаем какие-то следы и можем даже вычислительно разделить несколько волн гибридизации с неандертальцами, сравнивая современные геномы и древние неандертальские. Но то, что из двух дюжин древних геномов этих времен два принадлежат непосредственным потомкам смешанных браков (один просто в первом поколении, другой примерно в четвертом), означает, что скрещивания происходили сплошь и рядом.

— Если я правильно понимаю, европейцы и азиаты от 1 до 4% генома унаследовали от неандертальцев, правильно?

— Ну, от 1 до 4% — это был интервал в самой первой статье 2010 года. Сейчас, в общем, понятно, что у всех примерно 1–2%, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше.

— В чем благо и зло этого наследия неандертальского, которое нам досталось? Я тут выписал: якобы от неандертальцев нам досталась светлая кожа, повышенная фертильность у женщин и меньшее количество выкидышей, повышенный уровень половых гормонов, повышенный риск диабета и пристрастие к курению… Так или не так?

— Ну, не совсем так, я бы сказал. Например, у нас есть свои собственные родные мутации, которые тоже осветляют кожу. На самом деле по большому счету нам ничего вредного от неандертальцев не досталось по той банальной причине, что вредное дедушка Дарвин за это время искоренил. Есть так называемые «неандертальские пустыни», т. е. такие участки генома, где ни у кого из современных людей неандертальских вариантов нет, — и это ровно те участки, где неандертальские варианты, по всей видимости, были вредные и отбором отсеялись. Очень многие из них связаны как раз с мужской фертильностью — это гены, которые работают в семенниках, гены, мутации в которых уменьшают мужскую фертильность, и т. п. По-видимому, мальчики от браков неандертальцев с кроманьонцами были так себе: девочки были нормальные, а мальчики, судя по всему, были не очень фертильные. В скрещиваниях млекопитающих так бывает довольно часто, по правилу Холдейна: самки получаются нормальные, а самцы — не очень хорошие.

Когда был опубликован неандертальский геном, все люди, которые занимались генетикой каких-нибудь болезней или предрасположенностей и знали какие-то варианты, которые эти предрасположенности создают, бросились смотреть: неандертальский ли это вариант? Ну и где-то оказывались неандертальские. Тут никакого чуда нет. При любом скрещивании популяции приносятся какие-то новые варианты. Многие варианты генов иммунной системы у нас от неандертальцев. Понятно, почему. Они здесь жили долго, а мы сюда пришли из Африки. Они уже приспособились к местным патогенам, поэтому неандертальский вариант был хорош. Честно говоря, это всё не безумно интересно. Это такая базовая генетика, и в этом смысле какой-то неандертальской специфики нет.

— Насколько я понимаю, недавно Паабо показал, что один участок на 12-й хромосоме, унаследованный от неандертальца, защищает от коронавируса, а другой участок, на 3-й хромосоме, способствует более тяжелому протеканию болезни.

— Да, история про ковид очень смешная. Действительно, с разницей в полгода вышли две статьи Сванте Паабо (в соавторстве с аспирантом и постдоком) в Nature. Одна была о том, что неандертальские варианты нас защищают от ковида, другая — о том, что неандертальские варианты, наоборот, нас предрасполагают к ковиду. Это были варианты разных генов. И в этом опять-таки нет ничего удивительного. Но у журналистов, конечно, наступила креза. Они перестали понимать: неандертальские варианты — это хорошо или плохо. А ответ как у персонажа «Мастера и Маргариты»: «Кароши люблю, плохой — нет».

В общем, работ про то, что неандертальские варианты способствуют тому-сему или, наоборот, препятствуют тому-сему, очень много.

— Мы можем отсеять сенсации и что-то достоверно сказать?

— Да нет, всё это вполне достоверно. Действительно, неандертальские варианты могут те или иные предрасположенности создавать. Просто в этом чуда никакого нет. Сенсация в интерпретации, а не в самом факте.

— Когда не было коронавируса, не вредил этот ген, а когда появился коронавирус, тут и началось отсеивание в популяции?

— Ну, это всегда так: когда появляется новый патоген, он меняет структуру популяции. Есть другой знаменитый пример — поломка гена рецептора CCR5, которая защищает людей от СПИДа. И в Африке этого варианта нет вообще, а в Европе он у какого-то достаточно заметного количества людей есть. Это на самом деле плохой вариант, потому что это сломанный ген, а раз этот ген у большинства людей есть, значит, он зачем-то был нужен. Но почему такой вариант накопился в Европе и почему его нету в Африке? Какой был фактор отбора? Предполагают (я не знаю, это правильно или нет, во всяком случае, это обсуждается), что это след чумы, «черной смерти» XV века. Отсутствие этого рецептора каким-то образом людей защищало от чумы. Люди с битым рецептором то ли меньше заражались, то ли лучше выживали, и в тот момент такой вариант накопился в популяции.

А сейчас появился коронавирус — новый фактор отбора. Соответственно, какие-то варианты станут более частыми, какие-то варианты станут менее частыми. В каких генах это произойдет — никто не знает. Довольно много людей пытаются связать исход ковида или заражение ковидом с какими-то генетическими особенностями.

— И вопрос под занавес. Появилась и окрепла новая отрасль науки — палеогенетика. Мы узнали о неандертальцах и денисовцах. Видимо, мы никогда не узнаем о «хоббитах», просто потому что там нет такой удобной пещеры, где эта ДНК хранится. А какие вызовы? Какие перспективы? Что дальше будут расшифровывать? Что вам лично интересно?

— С древней ДНК всё интересно. Практически нет шансов на то, что во влажных теплых джунглях ДНК сохранится. Поэтому геном «хоббитов» с острова Флорес мы, по-видимому, никогда не прочтем. При этом, анализируя геномы современных людей, мы знаем, что в них есть еще какие-то компоненты, кроме неандертальцев и денисовцев. Были какие-то неизвестные люди, вклад которых в современных геномах мы видим. Поэтому первый способ изучения древней ДНК (это немножко парадоксально) — изучать много-много современных ДНК и эти кусочки в них вычислять.

Другая чудесная история: если мы немножечко сдвинемся поближе к нам по времени — не на десятки тысяч, а на тысячи лет назад, — то таких геномов известны уже сотни. Мы начинаем лучше понимать историю миграций, этногенез, неолитическую революцию: где были завоевания, а где культурные заимствования; где была прародина индоевропейцев… Люди языки стерли, обсуждая это, а теперь вроде бы решили, что праиндоевропейцы — это люди ямной культуры, жившие примерно там, где сейчас Оренбург. Сейчас активно изучают предысторию человечества и миграции больших групп, происхождение больших этносов. Это не моя область, но она совершенно потрясающая. Правда, древняя ДНК тоже не моя область, но там я больше читал, а здесь я меньше читал.

Вот мы упоминали «черную смерть». Мы теперь знаем геном чумной бациллы, которая вызывала «черную смерть». Более того, ученые даже проследили изменения штаммов за те несколько лет, пока она по Евразии бродила. Были чудесные раскопки в Булгаре на чумном кладбище XV века. Секвенировали чуму на основе находок оттуда. И оказалось, что это штамм завозной, из Европы. Казалось бы, вот она шла с Востока и шла… Нет, ничего подобного. Она прошла южнее, потом через Геную на всю Европу, а в Волжскую Булгарию она потом пришла севернее, обратной петлей. И это проследили, определив последовательности геномов древних штаммов чумы.

Теперь мы больше знаем про древние болезни. Скажем, была эпидемия, которая выкосила ацтеков в XVII веке. Половина всех людей умерло, если не больше. Им было так страшно, что по описаниям невозможно понять, что там происходило. Просто ужас-ужас-ужас, кошмар-кошмар-кошмар. И вот оказалось, что это был брюшной тиф. Ученые просто сравнили ДНК в почве кладбища до этой эпидемии и кладбища, на котором хоронили жертв этой эпидемии, и увидели, что разница — в присутствии Salmonella typhi. По-моему, тоже абсолютное чудо.

Еще одна замечательная область — это одомашнивание животных. Только что была статья, что все ослы произошли от единого акта одомашнивания осла. А собак много раз одомашнивали. Это тоже потрясающе интересно. Как сложился тот мир, в котором мы живем? Собаки, домашний скот — вот это всё откуда взялось? Точно так же: вы берете древние кости и восстанавливаете историю, только не людей, а ослов. Там будет много всего замечательного, я думаю.

— Хочется верить, что количество людей все-таки будет преобладать над количеством ослов в ближайшем будущем.

— Это всё уже метафоры.

— Спасибо за беседу! Будем ждать новой Нобелевской премии.

1 Фамилию передают на русский язык также как Пэабо, Пеэбо, Пяэбо и т. д.

(7 оценок, среднее: 4,43 из 5)

(7 оценок, среднее: 4,43 из 5)

Браво, Михаил! И спасибо, Алексей. Отличная работа.

Как мы говорим о Хайтовиче и как об «археологах» работавших в Денисовой пещере. Сырье.

Очень хорошая статья. Но не могу не заметить, что заголовок статьи вводит в заблуждение. Дело в том, что Ноблевки по биологии не существует в природе. Паабо получил премию по физиологии или медицине. В этой связи выглядит странным, что Нобеля так и не дали за секвенирование генома человека,что, безусловно было громадным вкладом в физиологию и мeдицину, a дали за секвенирование генома неандертальца, что к физиологии или медицине имеет весьма опосредованное отношение.

Это я виноват — длинные поясняющие заголовки нужны для экспорта, поэтому приписал так сугубо для html (в pdf этого нет). Ну да, думал при этом, что премия на с.д. по физиологии и медицине, но показалось в тот момент, что так будет выглядеть логичнее, да и говорят иногда так для краткости, благо все равно как бы «перевод»… Но можно поменять.