Японский писатель Икэдзава Нацуки (池澤夏樹, р. 1945), лауреат премии Акутагавы, любезно дал согласие на публикацию своего эссе, посвященного популяризации науки, на страницах «Троицкого варианта». Перевод и примечания подготовил японист Александр Беляев, сотрудник Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ. Оригинал впервые опубликован в книге «Морская карта и вахтенный журнал» (海図と航海日誌, 1995).

Икэдзава Нацуки (池澤夏樹, р. 1945) — поэт, писатель, критик, эссеист, переводчик, член Японской академии искусств (секция прозы и драматургии), удостоен медали почета с пурпурной лентой (2007). Родился на Хоккайдо, в маленьком городе Обихироси. В юности зачитывался книгами Джеральда Даррелла. Британский писатель-натуралист настолько впечатлил Икэдзаву, что в 1975 году он уезжает на греческие острова и поселяется там на три года. По возвращении публикует стихи в солидном японском журнале «Эврика», переводит фильмы Тео Ангелопулоса. В 1988 году удостаивается премии Акутагавы за роман «Натюрморт». В 1993 году поселяется на Окинаве. В 2005 году живет во Франции (Фонтенбло). С 2014 по 2018 год занимает должность директора областного музея литературы Хоккайдо (г. Саппоро).

Икэдзава Нацуки (池澤夏樹, р. 1945) — поэт, писатель, критик, эссеист, переводчик, член Японской академии искусств (секция прозы и драматургии), удостоен медали почета с пурпурной лентой (2007). Родился на Хоккайдо, в маленьком городе Обихироси. В юности зачитывался книгами Джеральда Даррелла. Британский писатель-натуралист настолько впечатлил Икэдзаву, что в 1975 году он уезжает на греческие острова и поселяется там на три года. По возвращении публикует стихи в солидном японском журнале «Эврика», переводит фильмы Тео Ангелопулоса. В 1988 году удостаивается премии Акутагавы за роман «Натюрморт». В 1993 году поселяется на Окинаве. В 2005 году живет во Франции (Фонтенбло). С 2014 по 2018 год занимает должность директора областного музея литературы Хоккайдо (г. Саппоро).

Автор пяти поэтических книг, порядка тридцати романов и шестидесяти томов критики и эссеистики. Основные темы, сюжеты и мотивы (ключевые слова): номадизм, глобализм, инсулярный фантазм, мировая литература, Япония и мир, мировые катастрофы, островные культуры, естественная история.

Среди переведенных авторов: Курт Воннегут, Джеральд Даррелл, Ричард Бройтиган, Джон Апдайк, Джек Керуак, Экзюпери, Блейк, Кавафис и другие. Среди прочего, Икэдзава перевел «Кодзики» на современный японский язык.

По примеру Сомерсета Моэма, составившего в 1954 году свой «Список величайших романов человечества», Икэдзава Нацуки представил свой топ-10 в 2014 году:

1. Габриэль Гарсия Маркес, «Сто лет одиночества»

2. Агота Кристоф, «Толстая тетрадь»

3. Мирча Элиаде, «Майтрейя»

4. Джин Рис, «Саргассово море» (в русском переводе «Антуанетта»)

5. Мишель Турнье, «Пятница, или Тихоокеанский лимб»

6. Карлос Фуэнтес, «Старый гринго»

7. Джон Апдайк, «Государственный переворот»

8. Мэри Маккарти, «Птицы Америки»

9. Бао Нинь, «Горечь войны»

10. Исимурэ Митико, «Рай в море Горечи: наша болезнь Минамата»

Филолог, славист, переводчик Нумано Мицуёси об Икэдзаве Нацуки1.

Персональный сайт Икэдзавы Нацуки2.

Если задуматься о продолжительности жизни книг, то почти сразу становится ясно, что художественной литературе в этом отношении повезло. Даже если вы не запойный читатель, у вас всё равно есть возможность в любой момент прочесть сочинение, написанное тысячу, а то и пару тысяч лет назад. Конечно, определить, что такое «художественная литература», непросто. Взять хоть те же сочинения Платона: они относятся к этой категории? Стоит только начать рассуждать об этом, и возникает полнейшая путаница. Поэтому к чёрту все эти диспуты. Договоримся считать художественными те книги, которые способны доставлять хотя бы маломальское удовольствие. Но в таком случае как быть с книгами по юриспруденции, медицине, истории, богословию, астрологии, грамматике и многим другим дисциплинам? Если придерживаться нашего уговора, тогда всё это достояние если и подлежит прочтению, то в следующей жизни. Если довести этот «принцип удовольствия» до крайности, станет понятно, почему массовое, ширпотребное чтиво выходит такими бешеными тиражами.

До наступления Нового Времени и распространения книгопечатания художественная литература была доступна немногим. Книга, изготовленная вручную, стоила чрезвычайно дорого. Поэтому отбор был строг. Преимущественно переписчики следовали религиозной традиции либо выполняли заказы влиятельных особ. Тем не менее, какую цивилизацию ни возьми, художественная литература всегда присутствовала среди массы прочих книг, пусть даже условия для ее распространения не были благоприятными. Сохранились книги, переписанные особо пламенными любителями. Художественная литература всякий раз находила новых читателей и оставалась на плаву, преодолевая волны времени. Наконец, после Гутенберга, и уж тем более с появлением общества массового потребления последних лет количество публикаций чрезвычайно увеличилось, а ценз на публикацию конкретного сочинения снизился. Выходит, положение «легкой литературы», художественной и тому подобной, становилось удивительно выгодным. Запросы на книгопечатание возрастали всё больше и больше. В силу этих причин для нас так называемая классическая литература является главным образом художественной.

Рассмотрим один пример. В эпоху Мэйдзи (1868–1911) издававшиеся в Японии книги, как и большинство нынешней книжной продукции, относились к художественной литературе. Скажем, «Курс лекций по демонологии» Иноуэ Энрё3 — книга довольно интересная, но в настоящее время она, конечно, уступает гораздо более читаемым сочинениям Огай и Сосэки4. «Призыв к учению» Фукудзавы Юкити5 и «Сказание о Датском королевстве» Утимуры Кандзо6 — шедевры, хотя читать их трудно, если не знать, что, в отличие от остальных издававшихся в то время книг, это произведения исторические. И «Призыв к учению», и «Сказание о Датском королевстве» содержат антиколонизаторские и физиократические идеи применительно к «малым странам» и на взгляд современного читателя изобилуют намеками на линию государственного управления, однако для того, чтобы устаревшее содержание этих книг спроецировать на современное общество, требуется иная аргументация, основанная на новых данных. Тоже самое можно сказать и про книгу под названием «Разговор о рисе», которую написал Иноуэ Хисаси7. С виду различные по форме, две эти книги сходятся в том, как они трактуют способ государственного управления. Таким образом, Иноуэ Хисаси оказывается последователем Утимуры Кандзо. Тем не менее ни та, ни другая книга не дотягивают до уровня таких романов, как «Затем» или «Дикие гуси»8. Эти произведения вне конкуренции. Даже выход романа «Госпожа Мусасино»9 не поколебал позиций «Диких гусей».

Причины подобных различий ясны. Одно дело — просветительские или полемические, актуальные и злободневные книги-брошюры для широкого круга, другое дело — настоящая литература. Подытожим это рассуждение, хоть это немного абсурдно. Людям свойственно создавать художественные книги. Пожалуй, с тех пор, как человечество владеет письмом (самое большее — пять тысяч лет своей истории), положение дел не изменилось. Жалобы вроде «В последнее время молодежь…» встречаются даже в манускриптах Древнего Египта. Всякий раз очередные произведения создаются писателем с учетом среды, обстановки и ситуации, в том числе читательской. Сопоставлять такие вещи, как «Сатирикон», «Манъёсю»10 или «Махабхарату», не имеет никакого смысла. Однако, несомненно, и «Сатирикон», и «Манъёсю» читают и в наши дни.

Завершая эти разговоры о минувшем, поговорим теперь даже не об эпохе Мэйдзи, а о последнем пятидесятилетии. В последнее время заметно усиливается тенденция производства различной продукции в небольших количествах, так сказать, малыми тиражами. Если представить, сколько из напечатанных в этом году книг просуществует еще пятьдесят лет и благодаря своей привлекательности и живучести в конце концов будут прочитаны, то и здесь, вероятно, художественная литература окажется в выигрышном положении.

Однако в силу того, что я сам имею отношение к литературе, мне лучше от подобных высказываний воздержаться. От того объема книг, которые читали сто лет назад, до нас не дошло и тысячной доли. Да, книги не долговечны, а о собственных что и говорить, однако для того, чтобы оценить действительную жизнеспособность книг, не хватает еще одного критерия. Вполне возможно, что даже те книги, которые полностью выйдут из обихода через какие-нибудь пять лет, сейчас являются вполне актуальными. Люди оказываются подвержены влиянию даже таких книг, и подобных случаев немало. Попытка перечитать их через какое-то время может выявить их незрелое, детское содержание, или же вовсе окажется, что время на их чтение было потрачено зря, а сделанные выводы оказались совершенно ошибочными. Возможно, от этих книг не осталось даже тени воспоминания. Тем не менее уже сам факт того, что каким-то людям в какой-то момент попались в руки именно такие книги, может обернуться для них бесценным опытом.

На младших курсах мне попалась в руки книга под названием «Беседы об электричестве». Взял я ее почитать у одного взрослого человека, на книжной полке которого было не так много книг, с интересом погрузился в чтение и, как мне сейчас помнится, не хотел возвращать. Книга была издана еще в довоенное время, это был плохой эрзац, бумага была то гладкая, то шероховатая, текст располагался по обеим сторонам листа11. Отношение к таким вещам особое. Бумага тонкая, бледная и мягкая, к тому же масса смешных рисунков, выполненных рукой автора. Его имя, равно как и название издательства, я сейчас не вспомню. По сути, это был элементарный курс для начинающих, где говорилось о свойствах электричества и о его применении на практике — всего, я думаю, страниц четыреста. Эту книгу я прочел запоем.

Я напрягаю память и пытаюсь понять, что же так привлекало меня в этой книге. Она явно имела уклон в техническую сторону, нежели в естественнонаучную, и многое в ней было понятно даже ребенку. Это во-первых. А во-вторых, ее отличал тот характерный юмор, который был присущ японским авторам того времени. Например: колеса к трамваю можно прикрепить двумя способами, простым и двухосным. В первом случае колеса прикрепляются непосредственно к корпусу вагона, во втором — колеса крепятся сначала к специальной платформе, а уже она приделывается к вагону. Трамвай с двухосным типом крепления колес к вагону вызывает бурное веселье прохожих, потому что на поворотах его голова глазеет по сторонам. В моем детстве по Токио ходили трамваи, но я ни разу не видел трамваев с простым типом крепления колес! Разве что в музее транспорта и связи однажды мне на глаза попался такой вагон…

Сейчас содержание той книги устарело примерно наполовину. При том, что сами по себе свойства электричества как такового с тех пор нисколько не изменились: как тогда, так и сейчас в дома поступает электричество напряжением в сто вольт. Тем не менее сейчас в этой книге обнаружилось бы слишком много лишних, ненужных пассажей. В разделе о телевизорах описывалась трубка с линзой, через которую проходят узкие пучки лучей, говорилось о телевизорах с виброскопической разверткой, подробно объяснялось устройство радиолампы, но о транзисторах не было ни слова. Об атомной энергии и подавно. В то время продолжительные отключения электричества были самым обычным делом, и электроприборы часто перегорали. Тогда нужно было покупать свернутые в катушки нихромовые провода, и приходилось вкладывать шнур в фарфоровые пазы, чтобы увеличить длину провода до необходимой (если внимательный читатель знает по опыту, о чем речь, вряд ли он моложе меня!). Радио уже было, но телевизор смотрели исключительно на улице, всем двором, а уж холодильники и стиральные машины имелись только у богатеньких. Курс по электричеству, написанный в те годы, читать можно, но уже не из практических соображений, а из ностальгических.

И вообще: как у нас с чтением книг по естественным наукам? Я полагаю, далеко не все способны взвалить на себя подобный труд. Я лично до последнего времени старался читать как можно больше научных книжек, начиная с элементарных научных пособий, и далее — всё, что попадалось мне в руки, но со временем выискивание того, что мне хотелось бы узнать, среди того, что уже знаешь, обернулось сворачиванием гор с места. Да и сейчас мне кажется, что толковых книжек по естествознанию не так много.

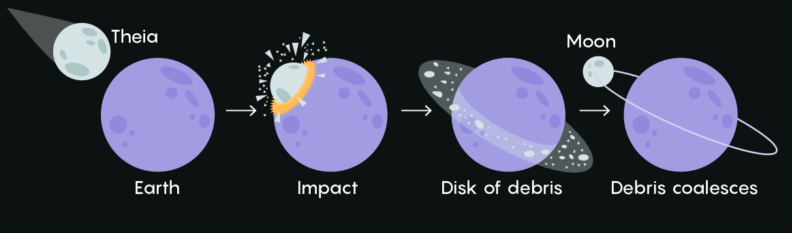

Еще рассказ из моей школьной жизни. В свое время меня привела в восторг одна теория, согласно которой Луна когда-то давным-давно была частью Земли, но отделилась от нее под действием центробежных сил12. В результате образовался Тихий океан. За счет интенсивного извержения магмы в местах разрывов дна сформировался тихоокеанский вулканический пояс. Разумеется, теория эта была изложена в детской книжке, но сообщавшиеся в ней факты о граните и базальте были вполне убедительны. Впоследствии появилась теория дрейфа литосферных плит, а теория происхождения Луны путем отделения от Земли отошла в прошлое13, хотя с точки зрения астрономии она делает более ясным феномен происхождения спутников и планет.

Или же теория Хейердала о том, что полинезийцы вышли из Южной Америки. В настоящее время подобная точка зрения в качестве научной теории всерьез никем не рассматривается, однако ради того, чтобы проверить свою гипотезу, Тур Хейердал поставил мировой рекорд, пустившись в плавание на парусном плоту. «Путешествие на Кон-Тики» читается как приключенческий роман. Эта книга состоит из антропологической части и чисто художественной — последнюю и теперь читают, но не слишком ли в ней всё натянуто для художественной литературы? Что поделать, Хейердал, будучи романтиком по характеру, обладал как литературным талантом, так и склонностью к спекуляции. А то, что романтично, то, в сущности, и литературно. Что же касается теории южноамериканского происхождения полинезийцев, то успех плавания на Кон-Тики не стал ее логическим подтверждением. Был осуществлен всего один рейс, и в результате выяснилось, что для переправы из Южной Америки полинезийцам пришлось бы проделать слишком большой и тяжелый путь. Подобное предприятие не могло увенчаться успехом. К тому же впоследствии появились убедительные доказательства в пользу того, что расселение народов шло из Юго-Восточной Азии к островам Тихого океана.

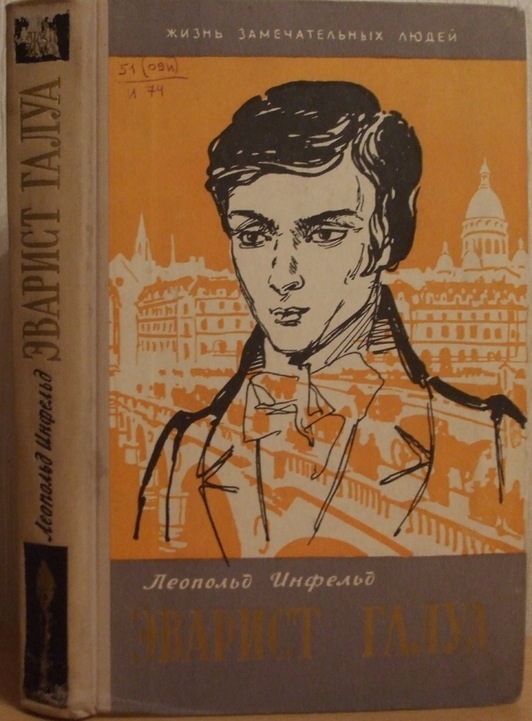

Среди книг по естественным наукам и в самом деле немало шедевров. И появляться эти шедевры могут в силу самых разных причин, ради этого вовсе не обязательно непременно отправляться в длительные путешествия. Но если кто-то решит всерьез посвятить свою жизнь естественной науке, предварительно начитавшись подобных шедевров, боюсь, он выберет не самый короткий путь. Некогда я прочел залпом «Избранника богов» Леопольда Инфельда14. Сейчас книга называется «Жизнь Галуа», а «Избранник богов» стал подзаголовком; впервые она вышла в Японии в 1950 году (в переводе Итии Сабуро), но несмотря на это у книги до сих пор есть все шансы оказаться в руках читателя. Это безусловный шедевр, которым зачитывались и сорок лет тому назад. Книга представляет собой биографию французского математика Эвариста Галуа. Этот человек стоял у истоков современной мировой математики и был одним из четырех китов математического мира XIX века (наряду с Карлом Фридрихом Гауссом, Огюстеном Коши и Нильсом Абелем).

Галуа обладал талантом, достижения которого математическое сообщество смогло оценить только десять лет спустя после его смерти; он был ярым и деятельным сторонником республики и безвременно погиб на дуэли, не дожив до двадцати одного года. Жизнь его была вполне романтической. Представим себе молодого человека, который сделал ставку на литературу, но не написал ничего стоящего, хотя ему уже за двадцать пять. Думаю, из него не выйдет ни Рембо, ни Радиге. Аналогично, романтик, склонный к цифрам, когда ему уже минуло двадцать пять, уже не сделается ни Галуа, ни Абелем. В этом смысле жизнь Галуа не нуждается в комментариях, какой эпизод ни возьми. Июльская революция, самоубийство отца, важное математическое сочинение, которое он передал Коши, а тот его то ли потерял, то ли вовсе выкинул. Дуэль из-за одной особы, которая в подметки ему не годилась, связи с тайной полицией, трагические отношения с женщинами… В соавторстве с Эйнштейном Леопольд Инфельд написал книгу «Эволюция физики», и это сочинение тоже производит очень художественное впечатление. Им можно наслаждаться в той же мере, что и биографией упрямого, гордого гения, безвременно ушедшего из жизни.

Галуа обладал талантом, достижения которого математическое сообщество смогло оценить только десять лет спустя после его смерти; он был ярым и деятельным сторонником республики и безвременно погиб на дуэли, не дожив до двадцати одного года. Жизнь его была вполне романтической. Представим себе молодого человека, который сделал ставку на литературу, но не написал ничего стоящего, хотя ему уже за двадцать пять. Думаю, из него не выйдет ни Рембо, ни Радиге. Аналогично, романтик, склонный к цифрам, когда ему уже минуло двадцать пять, уже не сделается ни Галуа, ни Абелем. В этом смысле жизнь Галуа не нуждается в комментариях, какой эпизод ни возьми. Июльская революция, самоубийство отца, важное математическое сочинение, которое он передал Коши, а тот его то ли потерял, то ли вовсе выкинул. Дуэль из-за одной особы, которая в подметки ему не годилась, связи с тайной полицией, трагические отношения с женщинами… В соавторстве с Эйнштейном Леопольд Инфельд написал книгу «Эволюция физики», и это сочинение тоже производит очень художественное впечатление. Им можно наслаждаться в той же мере, что и биографией упрямого, гордого гения, безвременно ушедшего из жизни.

Само собой, есть немалая доля романтизма в том, чтобы отдать свою жизнь математике. Математика — в высшей степени абстрактная наука; последние ее достижения подобны редким ярким вспышкам в научном космосе. Не-специалисту кажется, что чего-то добиться здесь можно только если роешь землю носом, других путей нет. Как устроен современный японский математик? Просыпается утром и валяется в постели, размышляет над какой-нибудь математической проблемой. Потом — бац! эврика! — вскакивает и бросается записывать то, до чего только что внезапно додумался. Статью на основе такого озарения можно написать дня за три. Правда, чаще всего озарение не посещает, и приходится заниматься всякой рутиной — читать лекции глупым студентам, тонуть в университетской трясине. Так это на самом деле, или нет, я не знаю, но подобные легенды бытуют. Что же касается математического мира Франции XIX века, то он только и делал, что переваривал и развивал гениальные догадки и открытия Галуа. Правда, это тоже всего лишь предание, форма литературно-математического нарратива, и где проходит граница между достоверными фактами и вымыслом, не совсем ясно. Чтобы подробнее узнать о достижениях Галуа, рекомендую всем желающим прочесть книгу «Галуа и теория групп» (1932), написанную Лилиан Розанофф (по мужу Либер)15.

Теперь задумаемся о привлекательности науки как таковой, помимо сопутствующего литературного фактора. В самом деле, настоящий, серьезный научный интерес не сводится к чтению одних только вводных курсов и учебных пособий. Совершенно ясно, что интереснее всего самому заниматься научными исследованиями. При этом человек, работающий в университете или исследовательском центре, но не относящийся к своему делу с необходимым усердием, в современном мире может рассчитывать разве что на статус дилетанта-любителя. Не важно, чем он при этом занят: коллекционирует редких бабочек, или выискивает кометы при помощи ручного телескопа, или развлекается математическими головоломками. В прежние времена даже дилетант мог добиться в науке существенных успехов. Так, самый известный дилетант прошлого в сфере естественной науки, Мендель, заложил основы генетики. Он был всего-навсего монахом, не имевшим никакого отношения к кафедре биологии. Посадив горох в монастырском саду и статистически выявляя качественные изменения для каждого поколения гороха, он путем нехитрых размышлений, доступных любому дилетанту, открыл и сформулировал поистине красивый закон. Но сейчас времена уже не те. В нашу эпоху все материки и острова уже нанесены на карту, и в мире не осталось такой области, в которой даже дилетант мог бы совершить великое открытие. Теперь практически все исследования нуждаются в серьезной организации, и «большая наука» связана с колоссальными затратами.

В математике существует знаменитая «неразрешимая» задача: так называемая теорема о четырех красках. С виду простая, она состоит в том, чтобы определить, какое минимальное количество цветов необходимо для того, чтобы на контурной карте, где нанесены только границы государств, закрасить все страны таким образом, чтобы ни одна страна не «слилась» с соседней. Опыт показывал, что достаточно четырех цветов, однако долгое время не удавалось найти строгое доказательство. Всем казалось, что достаточно карандаша и бумаги, однако выяснилось, что без компьютера не обойтись. Доказательство, которое предложили Кеннет Аппель и Вольфганг Хакен, сводилось к тому, чтобы проверить верность этого утверждения для набора из 1936 «первичных» карт, для чего тогдашней ЭВМ потребовалось 1200 часов16. Вполне резонно, что есть математики, не принимающие такой способ в качестве доказательства, но таковы нынешние времена!

Впрочем, именно поэтому и интересно следить за достижениями науки, будучи всего лишь любителем. Вступив в новый век, наука сделала ставку на дешевый эффект, на грандиозность теорий, и впечатление от этого складывается печальное. Выше было немного сказано о тектонических плитах, но, по-видимому, пятьдесят лет назад никто и не предполагал, что полная неразрешенных вопросов теория дрейфа материков будет во всей своей полноте восстановлена в правах и ляжет в основу географии. Поверхность земли, на которой мы все живем, движется! Океаническое дно, поднимаясь из морских глубин, дрейфует в сторону материка и, достигнув его, опять погружается. Гряда японских островов — это пена на гребне волны, или, если воспользоваться удачной метафорой Сакё Комацу, облако, несущееся перед холодным фронтом17.

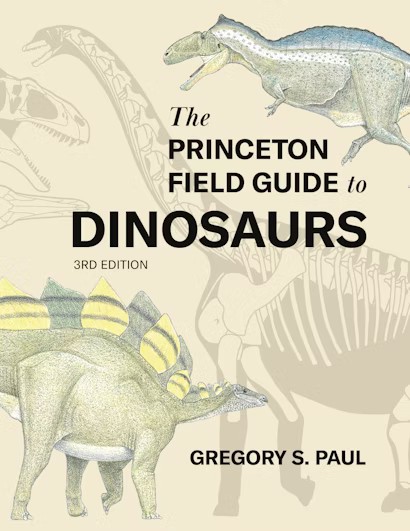

Или взять, к примеру, палеонтологию. Мне кажется, что за последние десятилетия в этой области произошли существенные сдвиги, на первый взгляд представляющие интерес. Об этом уже много и обстоятельно написано, так что ограничимся здесь самыми общими моментами. Одно время считалось, что при таких огромных размерах динозавры были весьма скромны в плане умственных способностей. Однако теперь ученые полагают, что к финальному этапу своей эволюции динозавры весьма серьезно продвинулись в отношении интеллекта и среди всех живых существ были в определенном смысле венцом творения. Поэтому не стоит относиться к ним свысока. Но история неумолима — они всё равно исчезли с лица земли. Принимая во внимание все обстоятельства, сперва ученые посчитали, что эти древние ящеры оказались неприспособленными к изменившимся условиям среды, их эволюция зашла в тупик, и поэтому они вымерли. Однако теперь господствует мнение о том, что для своего времени динозавры были превосходно развитыми животными и, прожив свой долгий век, вымерли вопреки своему высокому уровню развития18. Если так подумать, у истории животного мира и у истории человечества есть что-то общее.

Было время, когда таким же интересом пользовалась еще одна область науки, но ее исследование в современной Японии не вызывает труда. Прежде, читая «Мистера Томкинса в стране чудес» Гамова19 или «Охотников за микробами» Пола де Крайфа20, или других авторов, я думал с досадой, почему же все-таки в Японии, судя по всему, нет таких выдающихся писателей-популяризаторов науки? Однако в последнее время появилось множество не только переводов, но и превосходных книг в этом жанре, написанных самими японцами. «Дух и материя», «Наука об обезьянах как она есть»: автор этих книг Татибана Такаси21 поистине проницателен и мастерски владеет пером. «Наука об обезьянах как она есть» была переведена на английский язык, чтобы выяснить, насколько эта тема может быть воспринята англоязычными читателями (наука об обезьянах сама по себе является уникальной областью науки, разработанной японцами). На японский в свое время были переведены чуть ли не все редкие книги по палеонтологии, но поскольку сама палеонтология как наука до сих пор развивалась в Европе и Америке, то и литература выходила именно в этих регионах, однако, несмотря на это, я думаю, что и наших интеллектуалов есть с чем поздравить.

Сколько же появляется книг на эти темы, хотя бы примерно? Дело не в количестве, поэтому я просто перечислю всю обязательную литературу по палеонтологии. Основное — Алан Чариг22, «Динозавры живы». Следующие самые яркие и динамичные сочинения — «Ереси о динозаврах» Роберта Бэккера23 и «Восстание Немезиды» Дэвида Раупа24, в котором описываются разрушения вследствие столкновения с огромным метеоритом. По отдельности некоторые виды динозавров представлены в книге «Динозавры» из серии «Наука о животных». Палеонтологические раскопки продолжаются каждый день, о чем свидетельствуют газетные сообщения. Наконец, вышла книга Хиса Кунихико «Атлас динозавров Японии»25. Помимо всего прочего, можно внимательно посмотреть в специальные разделы различных научных газет и журналов на то, как быстро меняются способы изображения динозавров. Это говорит о том, что ученые неустанно продвигаются вперед, и можно пускаться им вдогонку.

* * *

Итак, каково же все-таки различие между литературным произведением и научным трактатом? Если научные представления меняются одно за другим, то как можно уследить за ними по книгам? И это касается любой науки. То же можно сказать и в отношении книг по истории и археологии. В какой бы книге ни поднимался спор о том, где располагалось государство Яматай-коку26, или где бы ни заходила речь о том, в чем причина исчезновения динозавров, точки зрения на это оказываются крайне сходными. Однако всё же, по всей видимости, опыт чтения произведений Оэ Кэндзабуро и Сиба Рётаро27 имеет совсем иной характер.

Одним словом, для художественных произведений существенно субъективное начало, а в научных трудах таковое отсутствует. Однако, будь то естественная наука или же последние достижения в области истории или археологии, будь то хоть смена поколений персональных компьютеров или прогнозы гонок «Формулы-1», тематика может быть какой угодно, ясно одно: при том, что для так называемой просветительской литературы главное — содержание, читателя всё равно привлекает обложка, то есть внешний вид книги.

Если изменить внешний облик книги, то, разумеется, это повлияет и на восприятие ее содержания. Именно поэтому та самая читанная мной давным-давно книга «Беседы об электричестве» сейчас выглядит устаревшей. И ровно поэтому для меня ровным счетом ничего не значат соображения типа «лучше уж читать художественную литературу, чем такие устаревшие книги». Мир состоит из вещей изменчивых и неизменных, и для каждого из нас по-своему это очень важно.

Поразмышляем о науке еще немного. Хоть она и представляет собой знание в чистом виде, ее влияние на практическую сторону жизни немаловажно для общества. По правде говоря, я думаю, что современное общество всё больше и больше впадает в зависимость от техники, то есть от науки в ее прикладном смысле. Блага, предоставляемые наукой, не ограничиваются только тем, что служит на пользу человечеству, прогресс невозможно контролировать. С какой стороны ни посмотри на научные исследования, получается замкнутый круг. Сегодняшнее состояние науки таково, что совершенно невозможно предположить, какие новые изобретения могут появиться завтра. Самый яркий пример — ядерная энергетика, в последнее время — ядерный синтез при нормальной температуре и сверхпроводимость при высоких температурах, кроме того, трансплантация. Новое изобретение немедленно реализуется на практике, и если в действительности нет возможности от него отказаться, то не существует и правила, согласно которому это изобретение следует на время оставить без применения. Всем ясно, что последствия могут быть непредсказуемыми, но несмотря ни на что производство бездумно продолжается, продажи растут, всё идет своим чередом.

Меж тем нельзя не признать безусловные положительные стороны науки. Плохо это или хорошо, но человечество оказалось плывущим на борту корабля под названием «Наука», а вокруг темное море непознанного и рождающего суеверия. С пассажирами корабля обращаются вроде бы совсем не плохо, вопрос только в том, куда плыть. Поскольку для современного человека наука так важна, то появляются особенно сильные и одаренные люди, которые берут груз исследований на себя: общество как бы делегирует им научную функцию, если можно так сказать. А профаны радуются, беззаботно пропуская всё выше сказанное мимо ушей.

Однако же оставим пока так называемую проблему практического применения и поразмыслим еще раз над привлекательной стороной науки — одним словом, поговорим о любознательности. Как устроена природа? Желание узнать это лежит в основе всех естественных наук, и это любопытство свойственно не только профессионалам, но и любителям. С одной стороны, из-за того, что современная наука, за исключением отдельных областей, перестала быть доступной для дилетантов, следить за достижениями профессионалов можно хотя бы для того, чтобы удовлетворить свою любознательность. Не это ли основная причина, по которой люди читают всякие научные пособия и вводные курсы? Разве это не достаточное основание для любителя?

Если не касаться заслуг и провинностей науки как таковой, сейчас для нее действительно самое благоприятное время. Великие открытия тут же попадают в газетные статьи, если есть желание ознакомиться с ними подробнее, спустя месяц можно прочесть подробные разъяснения в журнале. Через некоторое время предварительный очерк всей научной сферы, к которой принадлежит открытие, выходит в виде отдельной книги. Однако в связи с уже упомянутой проблемой практического применения всё, что касается государственной тайны и производственных секретов, разглашению не подлежит. Разве что в тех случаях, когда речь идет о чем-то далеком и возвышенном, вроде космоса, скрывать что-либо смысла нет. Разгораются жаркие дискуссии, и в конце концов всё становится известно даже простым людям, непрофессионалам.

Причина, благодаря которой Стивен Хокинг настолько популярен, ясна: просто-напросто космос в настоящее время вызывает интерес. Статическая модель представления о космосе быстро сменилась динамической. Последовательно описываются самые первые секунды существования космоса, причем повествование ведется с момента Большого взрыва. Сведения о расширении Вселенной и о теории суперструн появляются в научных разделах газет. С незапамятных времен думали, будто звезды остаются неизменными, однако они эволюционируют, переживают полноценную зрелость и погибают.

Гибель некоторых звезд сопровождается невероятным взрывом. Астрономы искали записи о таких взрывах в исторических сочинениях. Так, например, в японской исторической хронике «Адзума кагами»28 мы обнаруживаем по сути «заметку о взрыве сверхновой» аж в 1182 году: «В год лошади пятого дня шестого месяца в час собаки заметна блуждающая звезда с северо-восточной стороны; звезда погасшая, цветом синяя, красная, имела пучки отростков-лучей, [было это] после третьего года Канко29 и после появления [звезды] не было [подобного] случая» (или то же самое более современным языком: «В час собаки [т. е. между семью и девятью часами вечера] того дня в северо-восточном секторе неба была заметна звезда, которая двигалась: не планета и не обычная, неподвижная звезда. Голубой цвет, переходящий в красный, похожий на цвет Сатурна, сопровождался ярким свечением. После третьего года Канко [то есть после 1006 года] подобного вида звезд заметно не было»). Если собрать аналогичные примеры по всем хроникам, то получится, что в нашей галактике явления такого рода случаются раз в двести лет. Свойства этих особо ярких звезд анализируются, а грандиозный взрыв, которым сопровождается их гибель, и есть причина того, что в последний момент видна яркая вспышка. В принципе, после звезды Кеплера, которая вспыхнула в 1604 году, явлений такого рода не наблюдалось. Однако при нынешней степени изученности трактатов по астрономии и при современном уровне качества приборов для наблюдения астрономы всего мира во всеоружии ожидали очередной вспышки сверхновой в течение всей второй половины XX века.

И вот 24 февраля 1987 года обсерватория Лас-Кампанас в Чили обнаружила появление очередной новой звезды, причем на расстоянии не более 150 тыс. световых лет от Большого Магелланова Облака. Совсем рядом с нашим Млечным Путем, правда? Астрономы всего мира моментально развернули свои телескопы к этой звезде Южного полушария. В устроенном под землей наблюдательном пункте в шахте Камиока, которая расположена в префектуре Гифу, заметили нейтринное излучение этой звезды и дали ей имя SN1987A (после того, как нейтринное излучение со стороны южного полушария достигло Земли, было доказано, что оно прошло сквозь Землю, поскольку часть его была поглощена).

Этот год надолго останется в истории астрономии как первый, спустя 383 года, когда вспышку сверхновой можно было видеть невооруженным глазом. Результаты этого наблюдения были опубликованы не только в специальных научных журналах, но и в журналах для широкого круга, кроме того, вышла книга Номото Харуё30 под названием «Вспышка сверхновой», где документально описывалось возникшее соперничество между астрономами. Так современная наука делится последними достижениями со своими любителями-профанами.

Наблюдение за развитием различных сфер науки посредством чтения вводных курсов для новичков, в конце концов, служит циркуляции знаний. Наше тело берет питательные вещества из внешнего мира, необходимое усваивается, от всего ненужного организм избавляется. Так поддерживается жизнь. Похожим образом и наш ум, приобретая новые знания, корректирует в зависимости от этого свое содержание и часто, сам того не осознавая, забывает старое.

Наука — это игра с природой. Но на самом деле складывается такое ощущение, что природа сама развлекается и подшучивает над нами. В ходе таких взаимных игрищ и возникают всё новые и новые описания природы, от которых голова может пойти кругом. Игр этих завершать не стоит, наоборот, мне кажется, имеет смысл погружаться во всё, что угодно, теорий хоть отбавляй: дрейф материков, эволюция, Большой взрыв, теплокровность динозавров и еще уйма всякого прочего. Не так уж важно, в принципе, оказывают ли эти теории на нас решающее воздействие или же ограничиваются поверхностным. По мере развития науки мы вместе со всей Вселенной (и завися от нее) будем видоизменяться, чтобы приобрести способность объективно смотреть на вещи. Если даже расцвет динозавров завершился, то уж вряд ли человечество сможет жить вечно. Динозавры продержались на Земле около 110 млн лет31. При нынешних темпах прогресса мне иногда кажется, что человечество вымрет гораздо быстрее. Большой взрыв, давший начало вечности, не научил людей ничему из того, что касается ее сущности.

Наука — это игра с природой. Но на самом деле складывается такое ощущение, что природа сама развлекается и подшучивает над нами. В ходе таких взаимных игрищ и возникают всё новые и новые описания природы, от которых голова может пойти кругом. Игр этих завершать не стоит, наоборот, мне кажется, имеет смысл погружаться во всё, что угодно, теорий хоть отбавляй: дрейф материков, эволюция, Большой взрыв, теплокровность динозавров и еще уйма всякого прочего. Не так уж важно, в принципе, оказывают ли эти теории на нас решающее воздействие или же ограничиваются поверхностным. По мере развития науки мы вместе со всей Вселенной (и завися от нее) будем видоизменяться, чтобы приобрести способность объективно смотреть на вещи. Если даже расцвет динозавров завершился, то уж вряд ли человечество сможет жить вечно. Динозавры продержались на Земле около 110 млн лет31. При нынешних темпах прогресса мне иногда кажется, что человечество вымрет гораздо быстрее. Большой взрыв, давший начало вечности, не научил людей ничему из того, что касается ее сущности.

В заключение еще раз повторю свою основную мысль: наука нужна и важна и дилетантам тоже. Следить за новыми теориями всегда любопытно. Это не только делает жизнь увлекательной и придает ей интереса, но и помогает сохранять ясность сознания, не говоря уже о постоянном пополнении представлений о мире во всем его многообразии. А без учебных пособий, справочников и популярных книг о науке тут уж никак не обойтись.

Икэдзава Нацуки

1 web.archive.org/web/20060223090932/http://www.japon.ru/? TextArchive&ID=75

3 Иноуэ Энрё (1858–1919) — японский философ, знаток буддизма, просветитель.

4 Нацумэ Сосэки (1867–1916) и Мори Огай (1862–1922) — выдающиеся японские писатели.

5 Фукудзава Юкити (1835–1901) — писатель, переводчик, мыслитель, просветитель. Его программная работа «Призыв к учению» (яп.『学問のすゝめ』, Гакумон-но сусумэ) впервые была опубликована в 1872 году.

6 Утимура Кандзо (1861–1930) — японский писатель, эссеист, издатель, богослов-христианин. «Сказание о Датском Королевстве» (яп. 『デンマルク国の話, Дэнмарукукоку-но ханаси) опубликовано в 1911 году.

7 Иноуэ Хисаси (1934–2010) — писатель, драматург, сценарист. «Разговор о рисе» (яп. 『コメの話, Комэ-но ханаси, 1992) — книга-предупреждение о различных опасностях, направленная мировому сообществу.

8 «Затем» 『それから』(1909) — роман Нацумэ Сосэки; «Дикие гуси»『雁』(1911–1913) — роман Мори Огай.

9 «Госпожа Мусасино» 『武蔵野夫人』(1950) — роман писателя Оока Сёхэй (1909–1988).

10 Манъёсю (яп. 万葉集, «Собрание мириад листьев») — первая антология японской лирической поэзии. Включает около 4,5 тыс. стихотворений. Составлена в VIII веке.

11 В тем времена листы во многих японских книгах заполнялись шрифтом только с одной стороны и брошюровались сложенными пополам, сгибами наружу.

12 Эту гипотезу выдвинул сын Чарлза Дарвина в 1878 году. — Ред.

13 Согласно одной из новейших теорий, Луна возникла после столкновения Земли с другой планетой, см. статью Алексея Левина: elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430606 — Ред.

14 Леопольд Инфельд (1898–1968) — польский физик-теоретик. Его книга о Галуа в переводе Марии Кан была опубликована в серии «ЖЗЛ».

15 Лилиан Розанофф (Либер) родилась в городе Николаев (Херсонская губерния) 26 июля 1886 года и скончалась почти ровно через сто лет, 11 июля 1986 года, в Нью-Йорке, куда была перевезена родственниками в 1891 году. Математик, писательница-популяризатор математики. Будучи женой художника-иллюстратора, придерживалась своего способа типографии, в частности, отдавала предпочтение коротким строчкам (чтобы удобнее было читать быстрее).

16 Это доказательство было опубликовано в 1976 году. Другие доказательства также опирались на компьютерные вычисления. См.: Самохин А. В. Проблема четырех красок: неоконченная история доказательства. pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/0007_091.pdf

17 Комацу Сакё 小松左京 (1931–2011) — японский писатель-фантаст.

18 См. дискуссию о вымирании динозавров на страницах ТрВ-Наука:

trv-science.ru/2021/03/ot-chego-vymerli-dinozavry/ — Ред.

19 Георгий Антонович Гамов (George Gamow, 1904–1968) — советский и американский ученый, физик-теоретик, астрофизик, популяризатор науки. Покинул СССР в 1933 году. Серия книг о мистере Томкинсе (популярная физика в форме приключенческих романов) начала выходить в США в 1938 году: первая публикация «Мистера Томкинса в стране чудес» (англ. Mr. Tompkins in Wonderland) состоялась в журнале «Дискавери». Первые переводы некоторых книг из этой серии на русском появились только в 1999 году.

20 Американский микробиолог и писатель Пол де Крайф (Paul Henry de Kruif, также встречается написание «де Крюи», 1890–1971) прославился своей книгой «Microbe Hunters» (1926).

21 Татибана Такаси (立花隆, 1940–2021) — известный японский журналист, автор огромного множества книг на общественно-значимые темы. Помимо упоминаемых книг «Дух и материя»『精神と物質』(1991) и «Наука об обезьянах как она есть»『サル学の現在』(1991), выражал критическое отношение в адрес научно-технического прогресса и существующей власти («История компартии Японии», «Император Японии и Токийский университет. Великая японская империя и смерть»).

22 Алан Чариг (A. J. Charig, 1927–1997), британский палеонтолог.

23 Роберт Бэккер (Robert Thomas Bakker, р. 1945) — американский палеонтолог. Имеется в виду книга «The Dinosaur Heresies: New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and Their Extinction» (1986).

24 Дэвид Рауп (David M. Raup, 1933–2015) — американский палеонтолог. Книга «The Nemesis Affair: A Story of the Death of Dinosaurs and the Ways of Science» (1999).

25 Хиса Кунихико (ヒサクニヒコ, р. 1944) — японский художник-мангака. Имеется в виду книга: 日本恐竜図鑑 (яп.)

26 Одно из названий древнеяпонского протогосударства периода Яёй (330 год до н. э. — 300 год н. э.)

27 Оэ Кэндзабуро (大江 健三郎, 1935–2023) — выдающийся японский писатель, нобелевский лауреат (1994). Сиба Рётаро (司馬 遼太郎, 1923–1996) — автор исторических романов.

28 Адзума Кагами (吾妻鏡/東鑑, составлен после 1266 года) — японский исторический памятник, в котором описываются события 1180–1266 годов. Изначально состоял из 52 глав, но 45 из них были со временем утрачены. Считается, что памятник содержит массу фактических ошибок.

29 Период правление под девизом Канко (1004–1012).

30 Номото Харуё (野本 陽代, р. 1948) — японский писатель, популяризатор астрономии. Автор ряда книг о космосе, в том числе, о вспышках сверхновых.

31 По современным представлениям, около 170–180 млн лет. — Ред.

(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)

(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)