Школа, университет, война, семинария

Жорж Анри Жозеф Эдуар Леметр (Georges Henri Joseph Édouard Lemaître) родился 17 июля 1894 года в Шарлеруа, городе на реке Самбр в валлонской части Бельгии в полусотне километров к югу от Брюсселя. Его предки по мужской линии жили в тех местах как минимум с начала XVIII века, передавая от отца к сыну ткацкое ремесло и угольную торговлю. Углем и поставкой крепежного леса для шахт занимался и дед будущего ученого Эдуар-Север-Жозеф Леметр, который прожил 70 лет и умер в год рождения внука. У него было шестеро детей: две дочери и четверо сыновей. Младший, Жозеф-Ахилл, изучал право в Лёвенском университете и со временем стал директором мраморного карьера и стекольной фабрики. В августе 1893 года в 25-летнем возрасте он женился на дочери местного пивовара Маргерит Ланнуа. У них тоже было четверо сыновей, Жорж — старший.

Жорж Леметр был «довольно счастлив» в своих родных. Он любил и почитал родителей и пользовался их ответной любовью. До старости он был особенно близок с матерью, которая прожила 86 лет и умерла в Брюсселе в 1956 году. Он дружил с братьями и тепло относился к племянникам и племянницам. В общем, семейное тепло окружало его с рождения и до смерти.

Формальное образование Жоржа началось в сентябре 1904 года, когда он поступил в иезуитский колледж Сердца Иисусова. Там он проучился шесть лет, постоянно получая награды за успехи в обретении знаний (по математике — уже во втором классе). Помимо гуманитарных дисциплин старшеклассники изучали и физику с химией, и в этих предметах Жорж также отличился. Любопытно, что за успехи в овладении религиозной частью программы его ни разу не награждали. Это тем более примечательно, что уже в девятилетнем возрасте Жорж решил стать священником и одновременно заняться наукой (во всяком случае, так он рассказывал спустя несколько десятилетий).

В 1910 году Жорж окончил колледж Сердца Иисусова, и вся семья переехала в Брюссель. Там он год проучился в научном классе Нового колледжа Св. Михаила, где готовился к поступлению в Инженерную школу Лёвенского католического университета. В июле следующего года выдержал вступительный экзамен и стал там студентом горного отделения. Одновременно он записался на занятия в Высшем философском институте, где слушал лекции по теологии Фомы Аквинского.

В университете у Леметра были хорошие учителя, хотя по-настоящему крупным специалистом можно назвать только Шарля де ла Валле-Пуссена, известного математика, ученика Анри Пуанкаре и Камиля Жордана. На втором курсе читались и астрономия с геодезией, но, так сказать, не на мировом уровне, и Жоржа эти предметы не особо привлекали. То же самое можно сказать и о технических предметах, связанных с горным делом. Если судить по результатам экзаменов, его куда больше интересовали математика, аналитическая механика и математическая физика.

Через две недели после того, как Жорж отпраздновал свое двадцатилетие, в Европе разразилась Великая война, начавшаяся с германского вторжения в Бельгию. Уже 9 августа 1914 года Жорж и его 18-летний младший брат Жак пошли добровольцами в пехоту. Оба участвовали в ожесточенных осенних сражениях на реке Изер, отмеченных в истории как часть Битвы за Фландрию. Позднее Жорж воевал в артиллерии и проходил в своем университете военные курсы. Его демобилизовали через два дня после 25-летия, 19 августа 1919 года.

Теперь предстояло окончить университет. В свой последний учебный год Жорж полностью отказался от инженерных предметов, чтобы защитить магистерскую диссертацию по математике и физике. В научные руководители он выбрал Валле-Пуссена, который с началом войны уехал в Гарвард, а потом вернулся в Лёвен. Тот предложил Жоржу найти доказательство классической гипотезы Римана о распределении нулей дзета-функции. Эта гипотеза, которую Риман сформулировал в 1859 году, до сих пор принадлежит к числу наисложнейших нерешенных проблем математики. Трудно сказать, чем руководствовался почтенный профессор, ставя эту проблему перед четверокурсником (в духе нашего времени можно было заподозрить банальный троллинг, но тогда это было не в обычае). Как бы то ни было, у Жоржа ничего не вышло, и Пуссен посоветовал ему переключиться на элементарную тригонометрию (неужели все-таки троллинг?). Потом Пуссен смилостивился и дал своему студенту вполне разрешимую задачу об аппроксимации действительных функций нескольких переменных с помощью полиномов или тригонометрических функций. С этим Леметр прекрасно справился и стал магистром.

Получив научную квалификацию, Жорж решил выполнить и вторую часть своей детской мечты. В октябре 1920 года он приступил к занятиям в семинарии Дом Св. Румболда, носящей имя миссионера из Ирландии или Шотландии, убитого, согласно легенде, во Фландрии в шестом, седьмом или восьмом веке. Он провел там три года, получив полноценное теологическое образование. По специальному разрешению ректора Леметр также самостоятельно занимался теорией относительности, причем не только специальной, но и общей. Судя по всему, он не позже 1922 года без посторонней помощи проработал монографию Эддингтона “Space, Time and Gravitation”, которая тогда была новинкой на рынке научной литературы. Приобретенные знания он положил в основу диссертации «La physique d’Einstein», где высказался по весьма разным вопросам — от философии до астрономии.

Эту работу он проделал с вполне практической целью. Один из преподавателей посоветовал ему принять участие в конкурсе на получение довольно щедрого (8000 бельгийских франков) гранта от министерства науки и искусств, предназначенного для финансирования двухлетних научных стажировок за рубежом. Для этого как раз и надо было написать диссертацию и защитить ее перед комиссией. Незадолго до окончания семинарии Леметр выиграл конкурс. 22 сентября 1923 года он был рукоположен в сан священника, и уже на следующий день отслужил свою первую мессу. В начале октября он покинул Бельгию и отправился в Англию, в Кембридж.

Образцовая стажировка

В течение года Леметр слушал лекции Эрнеста Резерфорда, Артура Стенли Эддингтона и других кембриджских донов. Влияние Эддингтона на бельгийского гостя просто невозможно переоценить. Леметр восхищался элегантностью его интеллекта и глубиной логики и охотно прощал неуклюжесть лекционной речи профессора, о которой после его смерти вспоминали многие кембриджцы. Благодаря Эддингтону Леметр углубил свои познания в теории относительности и приобрел большой багаж астрофизической информации (к слову, монография Эддингтона “The Mathematical Theory of Relativity” появилась в продаже через месяц после приезда Леметра, и он сразу воздал ей должное). Уважение было взаимным. В декабре 1924 года Эддингтон написал брюссельскому физику Теофилу де Донде, что Леметр обладает исключительным умом, четким пониманием проблем, быстротой мысли и великолепными математическими способностями.

Самого Леметра в это время в Кембридже уже не было. По окончании учебного года он ненадолго заехал к родным в Бельгию, а потом отплыл в Канаду. С 6 по 13 августа он вместе с Эддингтоном участвовал в очередной конференции Британской ассоциации в поддержку науки, которая в 1924 году состоялась в Торонто. Там он познакомился с уроженцем Варшавы Людвиком Зильберштейном (Ludwik Silberstein) который работал научным консультантом знаменитой американской корпорации Eastman Kodak. Зильберштейн для души занимался теорией относительности и даже читал о ней лекции в университетах США и Канады. На конференции он доложил результаты своей новой работы о вселенной де Ситтера — безусловно, интересной, но не лишенной дефектов. Как бы то ни было, беседы с польским коллегой привлекли внимание Леметра к этой модели.

В начале осени закончился первый год заграничной стажировки Леметра. Следующий год он решил провести в Гарвардской обсерватории под руководством Харлоу Шепли. Работа в обсерватории Гарвардского колледжа не могла принести Леметру докторской степени. Поэтому он зарегистрировался в качестве аспиранта в Массачусетском технологическом институте, который тогда уже приобрел статус первоклассного технического университета. Поскольку в MIT не признали его магистерский диплом, ему пришлось прослушать несколько дополнительных курсов по математике и физике. Он также стал посещать заседания Гарвардского математического клуба и Ассоциации наблюдателей переменных звезд, интерес к которым унаследовал от Эддингтона. В общем, его жизнь в американском Кембридже была весьма насыщенной.

Общение с Шепли побудило Леметра выполнить его первую — и ставшую единственной — индивидуальную работу по астрофизике. Ему удалось упростить и отчасти модифицировать методику вычисления периодов пульсирующих звезд, которую Эддингтон развил для цефеид. Свои результаты Леметр изложил в шестистраничной заметке, которую Шепли в 1925 году напечатал в трудах обсерватории.

Весной того же года Леметр опубликовал небольшую статью «Note on de Sitter’s universe», которая стала его первым (и, как показало время, весьма важным) вкладом в теоретическую космологию. Отталкиваясь от метрики де Ситтера в перезаписи Ланцоша, он показал, что ее можно преобразовать к метрике евклидова пространства с обычным линейным временем. Однако это пространство не статично, оно расширяется с возрастающей скоростью. Именно так в последние пять миллиардов лет темная энергия заставляет расширяться нашу собственную Вселенную! Те, кто изучал специальную теорию относительности, сразу поймут, что метрика Леметра отличается от метрики Минковского только наличием растущего со временем по экспоненте коэффициента перед ее пространственной частью (иначе говоря, масштабного фактора). А все прочие могут спокойно опустить это уточнение.

Полученный результат сильно обеспокоил Леметра. Евклидово пространство по определению имеет бесконечный объем, и поэтому его нельзя заполнить никаким конечным количеством материи. Так что либо в него надо вводить искусственные границы, либо следует отказаться от предположения о конечности материи. Однако и то, и другое он считал неприемлемым. Забегая вперед, скажу, что Леметр до самой смерти склонялся к мысли, что реальная Вселенная всё же конечна, в чем с ним были солидарны многие космологи. Поэтому он закончил статью весьма радикальным выводом: «От решения де Ситтера надо отказаться — и не потому, что оно нестатично, а в силу того, что оно не позволяет обеспечить конечность пространства без введения невозможной границы».

Оглядываясь назад, можно легко предположить, что метрика Леметра могла бы натолкнуть на идею проверки ее применимости с помощью астрономических наблюдений. Однако, как видно из заключительной фразы статьи, Леметр об этом просто не думал. Он нашел чисто математическую модификацию метрики Ланцоша, от которой не было никаких путей к таким физическим понятиям, как вещество и энергия. В этом плане Леметр тогда стоял на тех же позициях, что и основатель российской космологии Александр Александрович Фридман. Только через два года он сделал следующий шаг и построил первую физическую модель расширяющейся Вселенной.

А пока Леметру надо было думать о защите диссертации, законченной к концу осени 1925 года. Она посвящена использованию уравнений общей теории относительности для вычисления поля тяготения внутри сферы, заполненной жидкостью постоянной плотности. Эта проблема была уже не нова. До Леметра ею с успехом занимались другие ученые, включая Карла Шварцшильда, который нашел одно из ее решений в 1916 году незадолго до своей безвременной кончины от пузырчатки (он заразился ею на фронте). Леметр в принципе мало что добавил к их результатам, за исключением разве что чисто технических моментов. В общем, это и не удивительно — задача была сложной и, главное, не слишком интересной для Леметра. Первая защита в MIT состоялась 11 декабря и оказалась неудачной. Комиссия из четырех профессоров, куда входил будущий создатель кибернетики Норберт Винер, сочла результаты его вычислений недостаточно обоснованными. На следующий год, после возвращения из США, Леметр отправил в MIT доработанную версию своей диссертации, которую экзаменаторы рассмотрели в его отсутствие и сочли приемлемой. 6 июля 1927 года Леметр получил от MIT докторскую степень по физике.

Однако последняя четверть двухлетней стажировки Леметра в других отношениях была куда удачней. На рубеже 1924 и 1925 годов он присутствовал на той самой конференции Американского астрономического общества в Вашингтоне, где Генри Норрис Расселл зачитал великую работу Хаббла о цефеидах в спиральных туманностях. Леметр сразу понял, что полученное Хабблом доказательство существования других галактик имеет огромное значение для астрономии и космологии. Он решил использовать оставшееся время для посещения нескольких американских обсерваторий и знакомства с их сотрудниками. В частности, летом он посетил Маунт-Вилсон и аризонскую Обсерваторию Лоуэлла во Флагстаффе, где очень плодотворно пообщался сначала с Хабблом, а потом со Слайфером.

Этими поездками закончилось его пребывание в США. 8 июля 1925 года Жорж Леметр вернулся в Брюссель. Почти без задержки он съездил в Кембридж (теперь уже английский) для участия во второй генассамблее Международного астрономического союза. Там он опять встретился с Хабблом, который доложил свою систему морфологической классификации галактик, опубликованную годом позже в статье “Extra-Galactic Nebulae”. Судьба явно не позволяла Леметру забыть об очень далеких мирах.

Первая вселенная Леметра

В октябре 1925 года Леметр начал профессорcкую карьеру в Лёвенском католическом университете. Его нагрузка была не слишком обременительной (лекции по аналитической механике для математиков и физиков), и не она занимала львиную долю его времени. В 1925–1927 годах он буквально впитывал результаты новейших исследований по теории относительности и квантовой физике, включая работы Луи де Бройля и Эрвина Шрёдингера. Тогда же он начал обдумывать принципиально новую космологическую модель — строить собственную вселенную.

В основу своих размышлений он положил очень глубокую мысль Эддингтона, сформулированную в книге “The Mathematical Theory of Relativity”. Если не вдаваться в детали, тот предположил, что для описания реального мира потребна модель, занимающая промежуточное положение между моделями Эйнштейна и де Ситтера. Именно такую модель и построил Леметр. Он получил ее как решение выведенных им же (разумеется, на базе ОТО) уравнений, которые в математическом плане аналогичны уравнениям Фридмана (с той разницей, что в них учтено давление света, которое у Фридмана отсутствует). Отмечу, что это нелинейные дифференциальные уравнения, которые в силу своей математической структуры допускают много решений различных типов.

В духе своей идеологии неприятия бесконечных пространств Леметр ограничился рассмотрением модели замкнутой вселенной с положительной кривизной. Она заполнена как излучением, так и разреженным газом из галактик, чья полная масса постоянна, а давление можно считать нулевым. Он также сохранил космологическую константу, которая в его модели имеет то же численное значение, что и у Эйнштейна. Однако Леметр предположил, что радиус его вселенной, в отличие от эйнштейновского, может меняться со временем — точнее говоря, монотонно возрастать. В чисто математическом плане такая возможность открывается, если допустить, что космологическая постоянная за счет каких-то флуктуаций может хотя бы на бесконечно малую величину превысить свое первоначальное (то есть эйнштейновское) значение. Правда, сам Леметр такого уточнения не делает, но оно довольно естественно вытекает из логики его рассуждений.

Динамика модели Леметра на первый взгляд выглядит весьма необычно. Прежде всего, его вселенная не имеет начала во времени. Выражаясь точнее, она начинается в бесконечно далеком прошлом, причем со статичного состояния эйнштейновского типа. Затем в какой-то неопределенный момент вселенная вступает на путь необратимого расширения с возрастающей скоростью. Это расширение с ростом времени выходит на экспоненциальный режим — как в модели де Ситтера после ее перезаписи Ланцошем и другими учеными, включая самого Леметра. Это и неудивительно, так как в бесконечно далеком будущем плотность вещества и излучения в модели Леметра падает до нуля — как у де Ситтера. Поскольку в этом будущем все физические признаки расширения должны исчезнуть, вселенная будет выглядеть статичной. Так что Леметру удалось построить динамическую модель вселенной, которая эволюционирует от эйнштейновского состояния к состоянию де Ситтера. Это именно то, чего желал Эддингтон.

Еще несколько подробностей. Кривизна модели Леметра в любой момент остается положительной и постоянной по всему пространству (подобно тому, как она себя ведет на поверхности раздувающегося воздушного шарика). Поскольку полная масса леметровского «галактического газа» не меняется, его плотность по мере расширения падает, но сам газ остается однородным, в нем не возникает ни локальных сгущений, ни разрежений. То же самое относится и к излучению.

В чисто математическом плане модель Леметра аналогична (хотя и не тождественна!) одному из решений уравнений Фридмана из статьи 1922 года. Но в физическом плане это небо и земля. Как я уже отметил, Леметр явно ввел в состав своей вселенной не только вещество (те самые галактики), но и электромагнитное излучение. Этого не сделали ни Эйнштейн с де Ситтером, ни Фридман, чьи публикации во время работы над статьей Леметру не были известны. Согласно уравнениям Максвелла, любое электромагнитное излучение оказывает давление, величина которого равна одной трети плотности его энергии. Это давление явно учтено в уравнениях Леметра — у Фридмана оно отсутствует.

Но и это не всё. Леметр также потребовал, чтобы газ, заполняющий его вселенную, при расширении не отдавал и не получал тепло. Тем самым он включил в свою модель принцип сохранения энергии в его термодинамической интерпретации — иначе говоря, первое начало термодинамики. Это позволило Леметру добавить к уравнениям фридмановского типа дополнительное условие, без которого при ненулевом давлении они бы не имели определенного решения. Для тех, кто знает понятия термодинамики, могу уточнить, что это условие определяет расширение вселенной как адиабатический процесс.

Прослеженная Леметром связь между космологией и термодинамикой оказалась чрезвычайно плодотворной. В 1930-е годы она помогла ему предложить новую космологическую модель, ставшую прообразом теории Большого взрыва. В последние десятилетия термодинамические соображения позволили построить мост между классической теорией черных дыр и квантовой механикой.

Леметр еще в Америке заподозрил, что красные смещения далеких галактик возникают не из-за их физических движений относительно Земли, а в силу расширения самого пространства, которое «растягивает» световые волны. Теперь он продемонстрировал это математически. Он строго показал, что в его вселенной физически измеряемая радиальная скорость далекого космического источника пропорциональна дистанции до него в момент измерения. Вряд ли нужно еще раз напоминать, что это и есть закон Хаббла!

Леметр этим не ограничился. В 1927 году принцип определения радиальных скоростей удаляющихся галактик по красным смещениям их света стал уже общим местом. Можно показать, что расстояние до галактики почти точно пропорционально красному смещению ее света, если величина смещения не превышает одной десятой (конкретно, тогда оно равно красному смещению, умноженному на отношение скорости света к постоянной Хаббла). Это позволило Леметру оценить величину самой постоянной. Он воспользовался данными о галактических дистанциях из статьи Хаббла 1926 года, а также скоростями сорока трех галактик, которые в 1925 году опубликовал сотрудник обсерватории Маунт-Вилсон Густаф Стрёмберг (кстати, эти сведения Леметр получил от него самого во время визита в Пасадину). Те и другие он усреднил, чтобы скомпенсировать ошибки в их численных значениях. Приняв во внимание скорость Солнца по отношению к центру Млечного Пути, он нашел искомый коэффициент, оказавшийся равным 625 (км/с)/Мпк. Этот результат не так уж сильно отличается от публиковавшихся в 1930-е годы оценок Хаббла и Хьюмасона.

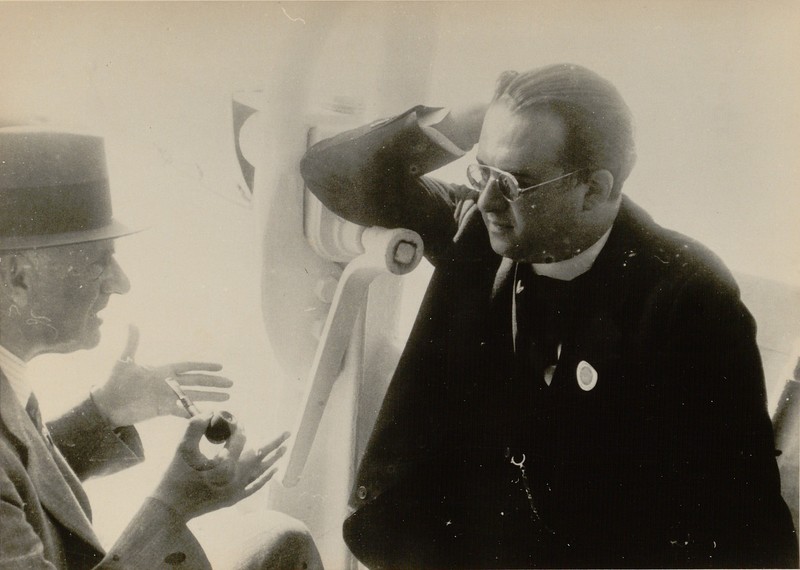

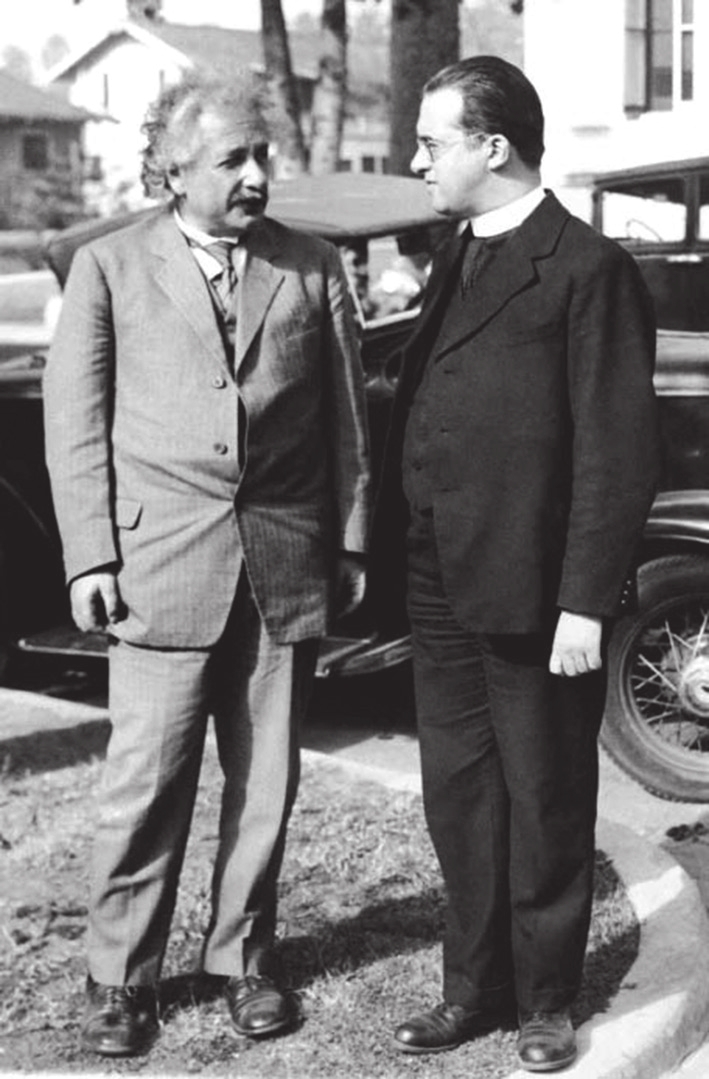

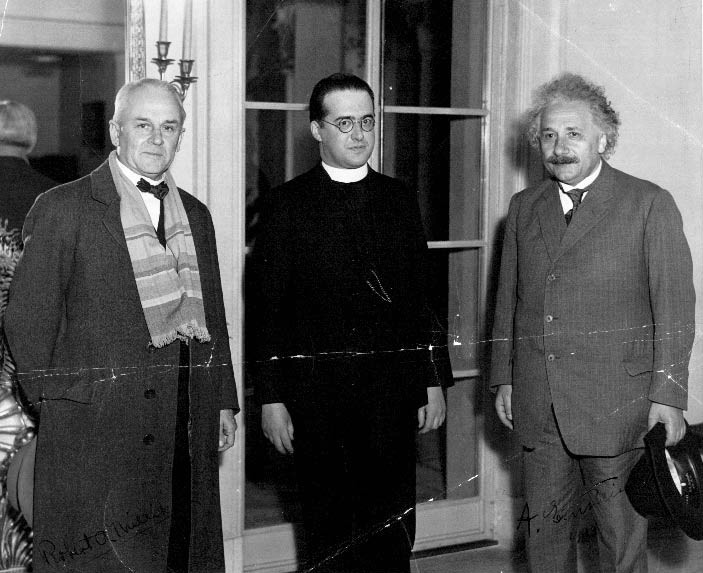

Леметр дал своей работе длинный заголовок «Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant, rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques» и в 1927 году опубликовал в журнале Annales de la Société Scientifique de Bruxelles («Анналы Брюссельского научного общества»). Название было буквально говорящим: «Однородная Вселенная постоянной массы и увеличивающегося радиуса, объясняющая радиальную скорость экстра-галактических туманностей». К сожалению, поначалу она осталась практически незамеченной. Отчасти это произошло из-за выбора журнала — весьма солидного, но мало читаемого астрономами. Но имелся и другой фактор — теория Леметра была слишком уж нова почти для всех членов тогдашего астрономического сообщества. Правда, в конце октября того же года Леметр смог обсудить свои выводы с Эйнштейном, который приехал в Брюссель на 5-й Сольвеевский конгресс. У создателя ОТО не было технических возражений, однако он не поверил в физическую реальность леметровской модели (подобно тому, как раньше не принял фридмановские выводы). Впрочем, встреча была полезной хотя бы потому, что Эйнштейн рассказал Леметру о статье Фридмана 1922 года.

Первая модель Леметра служит границей между двумя классами решений его уравнений, которые, как и она, реализуются при положительной кривизне пространства (то есть тоже описывают замкнутые вселенные) и положительном знаке космологической постоянной. В статье Леметра они не описаны, однако он видел, что они существуют. Первый класс соответствует случаю, когда космологическая постоянная оказывается меньше эйнштейновского значения на конечную величину. У этих вселенных тоже нет ни конца, ни начала — они возникают в бесконечно далеком прошлом и эволюционируют в бесконечно далекое будущее. Любая такая вселенная сначала уменьшается в размерах, в какой-то момент достигает минимума (точнее, минимума достигает ее масштабный фактор), а потом монотонно расширяется к де-ситтеровскому состоянию, как и вселенная Леметра.

Второй класс — это, естественно, вселенные, у которых космологическая постоянная превосходит эйнштейновскую. Они подобны революциям — имеют начало во времени, но не имеют конца. В начальный момент масштабный фактор такой вселенной равен нулю. Это значит, что при рождении вселенная стянута к точке (такое состояние называется сингулярным). Во все последующие времена ее масштабный фактор растет, однако не монотонно в том смысле, что до определенного момента темп этого роста падает, а потом постоянно увеличивается. Позднее Леметр весьма поэтически замечал, что в этот момент вселенная колеблется (а на языке математики это точка перегиба масштабного фактора как функции времени).

Именно это и случилось с нашей Вселенной, которая пять миллиардов лет назад перешла от замедляющегося расширения к ускоренному. Правда, по данным обсервационной астрономии кривизна Вселенной близка к нулю — то есть с очень высокой степенью точности вселенское пространство евклидово. Однако тот же самый сценарий реализуется и в плоском пространстве, причем на этот раз при сколь угодно малом значении космологической постоянной!

Я отмечал, что Артур Эддингтон в 1930 году показал, что эйнштейновская статичная вселенная неустойчива в том смысле, что при сколь угодно малом изменении численных параметров она обречена или на схлопывание, или на необратимое расширение. Эта ее особенность была ясна и Леметру, хотя он специально ее не акцентировал.

Я надеюсь, что мне удалось продемонстрировать исключительную оригинальность замечательной статьи молодого профессора Лёвенского университета. Его выводы поражают и глубиной, и смелостью. В 1920-е годы даже самые продвинутые астрономы не доходили до объяснения галактических красных смещений в терминах расширения пространства (напомню, что Хаббл не признал его и много позднее). Леметр буквально прорвался к этой идее и не побоялся ее обнародовать. Тут ни убавить, ни прибавить, если воспользоваться словами Александра Твардовского.

Первичный атом

Известность Леметра стала расти через три года после публикации в Annales de la Société Scientifique de Bruxelles. В начале 1930 года он послал Эддингтону несколько копий этой работы, причем специально попросил переслать один экземпляр де Ситтеру. Эддингтон, подобно Эйнштейну, долго не верил в нестационарные мировые модели. Однако в 1930 году он сменил гнев на милость и придумал собственную версию расширяющейся Вселенной, которая вполне аналогична модели Леметра (поэтому в позднейших трудах по космологии стали писать о модели Эддингтона — Леметра). Получив послание Леметра, он сразу выполнил его просьбу и 19 марта 1930 года отправил статью де Ситтеру. Эддингтон тогда же сообщил голландскому коллеге, что намерен устроить публикацию статьи Леметра в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, чтобы привлечь к ней внимание астрономов. Де Ситтер уже через несколько дней написал Леметру, что прочел его работу и непременно прокомментирует ее в собственных публикациях. И он тщательно и с полным уважением разобрал эту модель в нескольких статьях.

В марте 1931 года в Monthly Notices появилась чуть сокращенная английская версия статьи Леметра, подготовленная самим автором. После этого замечательная работа бельгийского ученого быстро приобрела известность в астрономическом сообществе. Конечно, этому помогли и публикации Хаббла (1929) и Хаббла с Хьюмасоном (1931), которые убедили астрономов в реальности расширения Вселенной. Интересно, что Леметр вполне сознательно не включил в английский перевод свою оценку коэффициента пропорциональности между дистанциями и скоростями. Причину он объяснил в написанном в том же марте 1931 года частном письме, которое через 80 лет нашел и опубликовал американский астрофизик и популяризатор науки Марио Ливио. Леметр сообщил своему корреспонденту, что его обсуждение галактических скоростей в свете новых данных уже не представляет интереса. Не могу отделаться от мысли, что в этом он проявил излишнюю скромность.

Изменилось и отношение к этой теории Эйнштейна. В 1932 году он совместно с де Ситтером опубликовал модель расширяющейся вселенной с плоским евклидовым пространством и нулевой космологической постоянной. Встретившись в начале 1933 года с Леметром в США, великий физик выразил восхищение его моделью. При всем том Эйнштейн не одобрил использование Леметром космологической константы, которую, если верить воспоминаниям Георгия Гамова, считал своей крупнейшей ошибкой (впрочем, кроме гамовского замечания в опубликованной много позднее книге «Моя мировая линия», этому нет никаких документальных подтверждений). Но, как известно, правота оказалась на стороне Леметра.

Нельзя не упомянуть еще один любопытный момент. В 1930-е годы проблема космологической постоянной имела особую остроту. Из уравнений Фридмана — Леметра элементарно вытекает, что при ее нулевом значении возраст Вселенной не может быть больше (фактически, он даже меньше) величины 1/H0 (где H0 — постоянная Хаббла). Согласно первым оценкам Хаббла и Хьюмасона, это меньше двух миллиардов лет, что тогда уже считалось совершенно невозможным (поскольку Земля была доказуемо старше). «Включение» положительной космологической постоянной в принципе позволяет сколь угодно растянуть продолжительность существования Вселенной, что было вполне ясно и Леметру, и Эддингтону. Эта проблема потеряла былую остроту только в конце 1950-х годов, когда Аллан Сэндидж показал, что первые оценки хаббловской постоянной семикратно завышены. Кстати, в нашу эпоху возраст Вселенной почти точно равен 1/H0, однако в будущем эта ситуация изменится.

Теперь перейдем к теме, обозначенной в заголовке этого раздела. В мае 1931 года Леметр напечатал в Nature крохотную заметку “The Beginning of the World from the Point of View of Quantum Theory”, которая внесла самый большой вклад в его известность в глазах широкой публики. Во-первых, и это главное, там идет речь о вселенной, имеющей начало во времени. Хотя в тексте нет ни одной формулы, по смыслу ясно, что имеется в виду уже обсуждавшаяся «колеблющаяся» модель с положительной кривизной и космологической постоянной, которая на конечную величину превышает эйнштейновское значение. Во-вторых, он четко заявил, что начало мира следует считать также и началом пространства и времени, что было, мягко говоря, весьма нестандартной идеей. Наконец, в-третьих, Леметр предложил для этого начала вполне конкретный физический механизм — правда, описанный в самых общих чертах.

Вот как он выглядит. Из термодинамических соображений вытекает, что энергия Вселенной должна сохраняться при ее эволюции. Эта энергия квантована, причем со временем число квантов возрастает. Отсюда следует, что в прошлом их число было меньше сегодняшнего, но энергетическая «цена» каждого кванта была больше. Поэтому можно предположить, что когда-то число квантов было совсем небольшим, и не исключено, что даже равнялось единице. Леметр допустил, что в качестве такого кванта выступало одно гигантское атомное ядро, чей вес равнялся весу всей современной Вселенной. Будучи нестабильным, оно стало делиться, наподобие деления радиоактивных элементов, порождая кванты следующих поколений. «Запуск» этого деления как раз и стал началом времени и пространства. Радиус новорожденной Вселенной сначала был очень мал, но с течением времени дошел до нынешних масштабов.

Гипотетическое ядро-зародыш обычно называют «первичным атомом» — по-английски primeval atom. В майской статье в Nature этого термина еще нет. Он впервые появился в выступлении Леметра на юбилейной сессии Британской ассоциации в поддержку науки 29 сентября 1931 года.

Конечно, такой сценарий рождения Вселенной даже в начале 1930-х годов не мог не казаться, мягко говоря, недостоверным. Однако Леметр на нем и не настаивал. В 1946 году он специально подчеркнул, что взрыв гипотетического первичного атома нельзя считать точной физической моделью рождения нашего мира. Тогда же он выразил надежду, что прогресс ядерной физики может привести к более адекватному пониманию возникновения мироздания. В общем, этот прогноз оправдался, хотя в другом контексте. Сейчас мы допускаем, что Вселенная могла возникнуть в результате квантовых флуктуаций еще не установленной природы, которые с немалой натяжкой можно считать аналогом взрыва первичного атома. Поэтому сегодняшняя космология интерпретирует начало мира в терминах не физики ядра, а физики элементарных частиц и квантовой теории поля.

В 1932 году Леметр опубликовал еще одну весьма важную — но, к сожалению, не получившую тогда должной оценки — работу. В то время многие считали, что космологические модели с началом во времени, отмеченным бесконечной плотность материи и энергии (как принято говорить, модели с сингулярностью) вытекают из уравнений ОТО только в предположении сферической симметрии. Леметр, напротив, показал, что сингулярные решения возникают и в несферических, анизотропных моделях. Это позволяло предположить — пока еще только предположить, — что рождение сингулярности является закономерным следствием самих уравнений ОТО. Справедливость этого предположения была доказана Роджером Пенроузом и Стивеном Хокингом уже в седьмом десятилетии прошлого века.

Труды и дни второй половины жизни

Обретя мировую известность, Леметр стал много ездить по свету. С 1932 по 1939 год он отсутствовал в Лёвене в общей сложности целых два года. Университетское начальство дорожило знаменитым профессором и не препятствовало его отлучкам. Больше всего он бывал в США, иногда очень подолгу. Так, в 1932–1933 годах он два месяца провел в Гарварде у Шепли и два месяца в Калтехе. С сентября 1933 года по март 1934-го он был гостящим профессором Католического университета Америки в Вашингтоне, а в 1934–1935 годах провел девять месяцев в принстонском Институте фундаментальных исследований, где много общался с Эйнштейном.

Как положено, были и формальные знаки признания — впрочем, не слишком многочисленные. Мало кто знает, что его первой наградой была Менделевская медаль, учрежденная в 1928 году католическим орденом Святого Августина в честь своего великого собрата Грегора Менделя. Леметра ею наградили в январе 1934 года. Двумя месяцами позже король Бельгии Леопольд III лично вручил ему премию имени известного бельгийского бизнесмена, дипломата и филантропа Эмиля Франки. В 1936 году Французское астрономическое общества почтило его премией Жюля Жансена (кстати, это не одно и то же, что медаль Жансена, которую присуждает Французской академией наук). В 1953 году он получил от Королевского астрономического общества только что учрежденную Эддингтоновскую медаль, став ее первым лауреатом. В 1936 году его избрали членом Папской академии наук, которую он возглавлял в качестве президента с марта 1960 года до смерти. С 1941 года он был членом Королевской академии науки искусств Бельгии.

После публикации гипотезы рождения Вселенной из первичного атома Леметр выполнил еще ряд работ по космологии. В 1933 году он на год опередил профессора Калтеха Ричарда Толмена в обсчете модели вселенной, заполненной пылевыми частицами с неоднородной, но сферически симметричной плотностью. Правда, эта работа тогда не привлекла внимания и была переоткрыта только в конце прошлого века. Он также выдвинул серьезные аргументы в пользу гипотезы, согласно которой очень широкий класс космологических моделей должен иметь решения с началом во времени, которому соответствует бесконечная плотность материи (то есть эти вселенные начинаются из сингулярного состояния). Это утверждение в 1970 году в общем виде доказали в совместной работе Стивен Хокинг и Роджер Пенроуз.

У Леметра были научные интересы и помимо космологии. В 1933 году он опубликовал в Physical Review в соавторстве с мексиканским физиком Мануэлем Вальярта еще одну астрофизическую статью — о космических лучах. Этой проблемой он интересовался еще несколько лет. В середине 1930-х годов он также много думал над проблемами спинорного исчисления, которое служит математической базой релятивистской теории электрона, развитой Полем Дираком. В 1950-е годы Леметр получил ряд новых результатов в решении классической проблемы трех тел, движущихся в пустом пространстве под действием взаимного притяжения. И, конечно, он не переставал размышлять над космологическими проблемами и не раз публиковал результаты своих размышлений.

Военные годы Леметр провел на родине. С началом боев в 1940 году он вместе со своим окружением попытался покинуть Бельгию, но его кортеж из двух легковых машин и грузовика был перехвачен наступающими немецкими частями. Оккупационные власти закрыли брюссельский Свободный университет, но не тронули Католический университет в Лёвене. Леметр в это тяжелое время продолжал преподавать и много читал (практически только классические труды по математике — иностранные научные журналы до Бельгии не доходили). От новейших американских и английских исследований по астрономии, астрофизике и физике ядра он был, конечно, оторван на всё время войны.

Я намеренно не комментирую ни религиозно-философские идеи Леметра, ни его увлечение нумерологией в последние годы жизни. Но одну вещь необходимо подчеркнуть. Монсеньор Леметр практически никогда не позволял теологии и философии влиять на свои научные выводы. Конечно, было бы неверно утверждать, что профессор Леметр и аббат Леметр — это два разных человека. Но действовали они по-разному. В докладе, представленном в 1958 году международному Сольвеевскому институту физики, Леметр специально отметил, что теоретическая космология всецело лежит за рамками и религии, и метафизики. Этому методологическому принципу он ни разу не изменял.

Леметр почти никогда не жаловался на здоровье. В 1949 году он попал в больницу для не слишком серьезной операции, но потом редко нуждался в медицинской помощи. В 1964 году он покинул свою кафедру в университете, но, опять-таки, не из-за плохого самочувствия, а просто по возрасту. Однако в декабре того же года у него случился инфаркт, от которого он оправлялся долго и мучительно. 9 июня 1966 года его доставили в университетскую больницу со вторым инфарктом, осложненным болезнью крови. В воскресенье 19 августа он впал в кому и в ночь на понедельник тихо скончался. Сердце человека, при жизни признанного величайшим ученым Бельгии, билось 72 года, один месяц и три дня.

Алексей Левин

Впервые текст опубликован в книге Алексея Левина «Астрофизика в лицах»

(М.: URSS, 2024)