Страшные истории были и будут всегда — социальные страхи преследуют нас, и мы делимся рассказами о том, что пугает и о том, как как-то успешно справился с угрозой, не важно, реальной или мнимой. В традиционной деревенской культуре это так называемые былички о встречах с лешими и домовыми, передававшиеся из уст в уста, а в современном информационном обществе — слухи и тексты «вирусных» рассылок, гуляющих по Интернету, предупреждающих об «опасностях». На фестивале «Наукоградостно», прошедшем месяц назад в Черноголовке, теме страхов была посвящена лекция двух специалистов: рассказ фольклориста, исследователя традиционной культуры Ксении Федосовой дополняла биохимик и нейрофизиолог Анна Резникова. По нашей просьбе авторы поделились материалами лекции для публикации в ТрВ-Наука.

Почему в качестве темы был выбран страх? Мое внимание к этой теме началось с текстов современного фольклора — сообщений о «страшных угрозах», периодически «прилетающих» в домовые, рабочие, семейные чаты. Это может быть текст, картинка с подписью, фотография «официального объявления». Характерная черта таких текстов — настойчивая просьба распространить их как можно шире, переслать всем. Я собрала коллекцию этих текстов, распространявшихся в разное время за последние двадцать лет, и проанализировала общие закономерности.

При этом сама я — фольклорист (сегодня точнее было бы назвать мою специальность «социальный антрополог). Я провела много лет в экспедициях, поездках в глубинку, работе с архивами, и записывала в интервью и анализировала сотни так называемых быличек — деревенских текстов о том, как человек встретился с домовым, банником, лешим или другим представителем духов низшей демонологии и что их этого вышло. Поэтому, после анализа корпуса текстов современных вирусных рассылок, я перешла к сопоставлению их с традиционными быличками и выяснила любопытные вещи, которым и посвящена лекция.

С одной стороны, они различаются между собой, и эти различия, конечно, отражают изменения в нашей культуре, информационном пространстве — наш путь от узкого деревенского сообщества до современного глобального интернет-пространства.

С другой стороны, можно с некоторым удивлением увидеть, что есть и целый ряд серьезных сходств. В первую очередь их объединяет вот что: через них мы можем увидеть скрытые социальные страхи, существующие в обществе, а также тот способ, которым культура предлагает с потенциальной угрозой справляться. И понятно, почему так происходит: культура — это такая штука, которая решает похожие проблемы человека.

Человеку надо жить, как-то приспосабливаться к окружающей среде, к другим людям, выстраивать разные отношения. И в зависимости от того, как его жизнь устроена в плане быта, в плане информационных потоков, выстраивается и эта культура. Поэтому сопоставление текстов традиционного и современного фольклора позволит нам кое-что понять о самих себе, о той культуре, в которой мы сейчас живем, о той ее части, которую называют информационным пространством, о том, как эти самые тексты на нас, современных, действуют.

Читая «письма счастья»

Форма вирусной рассылки не нова: в досетевую эпоху такие тексты активно распространялись в виде так называемых «писем счастья», которые переписывали от руки и передавали друг другу или пересылали по почте. Они известны как минимум со Средних веков. Они имеют разные виды и направлены на разные результаты. Известны те, которые пугают, и те, которые при переписывании и пересылке якобы приносят удачу. Есть отдельный вид «писем счастья», которые позволяют собирать людей в своего рода информационные цепочки, чтобы таким образом собирать деньги или другие средства.

«Муж моей подруги»

В современном информационном пространстве по-прежнему бытуют разные типы рассылок, но я буду рассматривать только те, которые содержат предупреждения об угрозе.

Пара слов о том, как сложно собрать такие тексты: их невозможно «загуглить» по запросу, мы можем собрать их только если нам их прислали, то есть способом включенного наблюдения. Значит, всегда есть вероятность того, что какие-то тексты к исследователю не попали. Но, впрочем, тех, что мы с коллегами собрали, достаточно, чтобы наблюдать общие тенденции.

Вот свежий пример из нашего корпуса текстов — фрагмент: «Введен цифровой рубль. В Сбербанке появились новые квитанции. Говорят, что сверка паспорта — просто расписаться в прямоугольники. Но это оцифровка подписи для цифровых денег. Передайте друзьям, чтобы не соглашались! Если подпишите, вы навсегда останетесь с цифровыми, виртуальными рублями и никогда не сможете перевести безналичные бумажные рубли!»

Что мы здесь видим? Это фольклорный текст — он не имеет автора, передается от человека к человеку и слегка варьируется. В устной традиции текст варьирует достаточно сильно, а здесь, поскольку он записан и внести в него изменения требует усилий, у него, как правило, варьируется только начало и конец, потому что это легко сделать технически — что-то дописать, прикрепить дополнительные фотографии или видео. То есть вариативность и анонимность — признаки фольклорного текста — налицо. Хотя текст «делает вид», что он рассказывает о конкретной реальной угрозой. За некоторыми текстами и сюжетами я наблюдаю два-три года подряд, и они прилетают в чаты снова и снова. Отправителя не смущает, что в прошлом году такой текст уже был, — он дополняет его видео, фотографиями, что, с точки зрения того, кто его отправил, делает текст еще более достоверным.

У таких текстов есть характерные приметы. Первая — алармизм. Визуальный — капслоки, восклицательные знаки, странные знаки — многоточия, многочисленные кавычки. В словах подчеркивается срочность. «Прямо сейчас!» «С завтрашнего дня!» «Всё содержание вашей переписки с завтрашнего дня будет контролироваться спецслужбами. Ничего не присылайте, предупредите всех!» Это характерная тональность, по которой выстроены эти тексты.

Второй признак — ссылка на источник, заслуживающий доверия. «Мне сказал муж моей подруги», какой-то близкий / хорошо знакомый человек — тем самым создается эффект проверенной информации, полученной из надежных источников. Ссылка на человека, который лично эту ситуацию видел, приводит к тому, что текст нас погружает в эту ситуацию. И вот не муж моей подруги, а как бы я сама, потому что я этот опыт проецирую на себя, пришла в магазин, купила бананы, их разрезала, а там — кровь! Нас хотят отравить!

Еще один признак — ссылки на авторитетные инстанции, которые должны заставить нас поверить в содержание текста. Длинные-предлинные названия каких-то специальных учреждений, латинских названий, имен несуществующих ученых, которые точно это дело проверили… И во всём этом наукообразии особенно забавно видеть ошибки, которые легко вычисляются. Например, вот кусочек страшилки про гадюку — в последнее время она ежегодно появляется в чатах ближе к концу весны, когда становятся актуальными лесные и дачные занятия:

«Как сообщили наши источники в центральной токсико-серпетнологической (изучающей укусы змей) лаборатории при ФСБ Московской области оба случая укусов людей гадюками на этой неделе дали очень странные результаты анализов.

Во-первых, сам вид гадюк абсолютно необычен — оба нападения на людей совершены мутированной Палестинской гадюкой Вернера (Daboia palaestinae), которая, как вы понимаете, совершенно не должна здесь находится. Но это еще полбеды. А вот сам яд…

Его сравнили с лабораторными образцами ядов (их там целая библиотека, несколько тысяч пробирок, собранных в течение последних 70 лет во всех уголках планеты) — и, внимание, этот яд не совпал ни с одним из них!

Ученые сразу забили в колокола — потому что практически невозможно понять эффекты этого яда без анализа всех компонентов — но существующее оборудование не позволяет это сделать».

Как видим, упоминается латинское название реально существующей гадюки и не существующая «серпетнологическая» лаборатория при ФСБ.

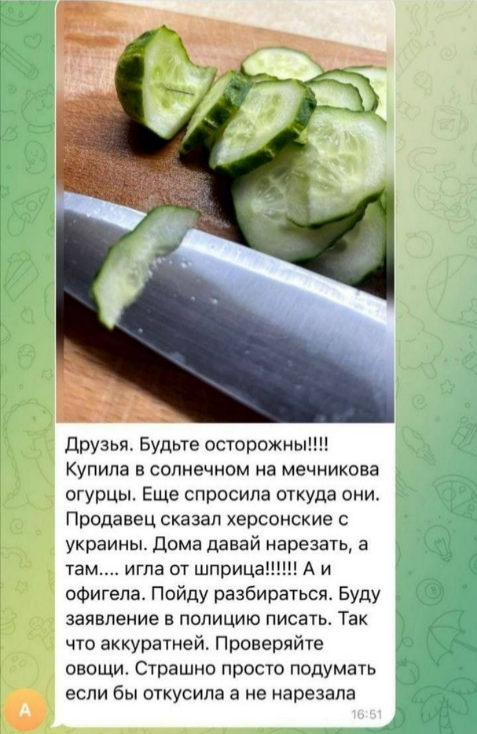

1950-е: иностранцы делают советским гражданам инъекции зараженными шприцами

1980-е: Олимпиада: иголки в иностранных джинсах и кинотеатрах

1990-е: иголки и записки в креслах кинотеатров, лезвия в поручнях метро

2010-е: кровь в бананах и апельсинах из Алжира, Сирии

2020-е: иголки в «херсонских огурцах» и конфетах на детских площадках

Кровь на игле чужого

Один из самых характерных и живучих сюжетов в современном городском инфопространстве — про шприцы с зараженной кровью. Этот сюжет фиксируется в городском фольклоре как минимум с 1950-х годов. Можно сказать, классика! Стоит помнить, что сам страх шприца — это вариант страха медицины, врачебного вмешательства, врача-вредителя, а также страха иностранцев, который знаком нам по самым разным источникам, гораздо более ранним. Страх чужого — вообще очень базовый страх для общества.

О слухах 1950-х годов можно узнать из указателя таких сюжетов, составленного на основе интервью с людьми тех годов рождения. Судя по этим данным, такие слухи циркулировали по Москве, Петербургу, Екатеринбургу (Свердловску): иностранцы, которые ездят в автобусах со шприцами и заражают советских граждан, сделав незаметный укол.

Прослеживая жизнь этого сюжета за последние 70 лет, можно выделить своего рода пиковые моменты, когда мы фиксируем более активную циркуляцию этого сюжета. Они связаны с внешними событиями. Например, Олимпиада-80, приезд иностранцев в СССР, явно подхлестывает его распространение, активность бытования приводит к варьированию: игла воткнута в сиденье кинотеатра, рядом — записка «добро пожаловать в мир СПИДа», которую уколотый человек находит; игла воткнута в поручень эскалатора.

Параллельно с образом иглы в разные периоды (1990-е, 2010-е, 2020-е) появляются другие образы: бритвенное лезвие, на которое можно наткнуться в поручне эскалатора или на детской площадке, игла или просто кровь, обнаруженная в завезенных издалека фруктах. Это один и тот же сюжет, только он эволюционирует в соответствии с реалиями, с источниками страхов. Скажем, боязнь иностранцев у нас вроде как ушла, в общем, вместе с Советским Союзом, но при этом мы видим, что чужаками, вызывающими страх, в зависимости от контекста эпохи всё равно становятся иностранцы — отсюда эти рассылки про отравленные, точнее, зараженные кровью, «спидозные» или просто подозрительные апельсины и бананы из Ливии, из Алжира, Сирии… Самый последний пример этого года — про баклажаны и херсонские огурцы, в которых якобы найдена подброшенная врагами игла.

Параллельно с образом иглы в разные периоды (1990-е, 2010-е, 2020-е) появляются другие образы: бритвенное лезвие, на которое можно наткнуться в поручне эскалатора или на детской площадке, игла или просто кровь, обнаруженная в завезенных издалека фруктах. Это один и тот же сюжет, только он эволюционирует в соответствии с реалиями, с источниками страхов. Скажем, боязнь иностранцев у нас вроде как ушла, в общем, вместе с Советским Союзом, но при этом мы видим, что чужаками, вызывающими страх, в зависимости от контекста эпохи всё равно становятся иностранцы — отсюда эти рассылки про отравленные, точнее, зараженные кровью, «спидозные» или просто подозрительные апельсины и бананы из Ливии, из Алжира, Сирии… Самый последний пример этого года — про баклажаны и херсонские огурцы, в которых якобы найдена подброшенная врагами игла.

То есть всегда есть какие-то очередные чужаки, которых наше социальное тело определяет как врагов, и таким образом и получает свои очертания проснувшийся от исторических изменений глубинный страх перед чужаком. Ну и дальше он или гаснет, или, наоборот, поддерживается, причем иногда поддерживается фактическими событиями, но чаще — инфоповодами, СМИ.

Чего боимся?

— Отравленная еда/напитки

— Болезни и их возбудители

— Неизвестные животные, насекомые, растения (гадюки, слизни, клещи)

— Гаджеты, программы

— Банки (обман, цифровое воровство)

— Ведомства: слежка и тотальный контроль (цифровой ГУЛАГ)

— Родительские страхи: отравленная еда; насилие и похищение детей

На основе нашей коллекции мы можем составить список страхов, которые ходят между людьми. Какие новости воспринимаются более тревожно — такие и порождают тексты, которые выживают, «вирусятся».

Скажем, отравленные напитки, которые подбросили неизвестные враги — последний такой текст мы фиксируем 9 мая.

Бытует много текстов, раскручивающих страх болезни — ковид, конечно, дал тут мощную почву для их создания.

Не ослабевает боязнь незнакомых диких заразных животных и насекомых — гадюк, клещей. «Слизняки-убийцы наводнили Подмосковье! Нельзя их трогать руками…»

Cтрах гаджетов и программ. «Вам придет ссылка, не открывайте!» Это понятно: пугает новое — незнакомые гаджеты, чипы. «Все зачипированы!»

Страх банков, больших корпораций, которые у нас что-то хотят отнять, собирают данные, контролируют. «Прочтите всё до конца, мелким шрифтом, а то обязательно вас обманут!»

Стоит еще оговориться, что набор страхов, конечно, связан с теми социальными группами, в которых функционируют сообщения-страшилки. Например, отдельная и очень стабильная аудитория для таких сообщений — родители любого возраста. Это хорошо видно на мамских форумах, в школьных родительских чатах — вирусные сообщения присылаются туда очень часто. Там мы видим страх перед отравленной едой, который дополняется образов опасных незнакомцев (с тем дополнением, что угроза направлена на детей: «Раздают подозрительные жвачки!» «Человек остановится перед школой и приглашал сесть к себе в машину, его видели в таком-то районе». Казалось бы, мы наконец видим, какую пользу могут принести вирусные рассылки, но, увы, нет. Парадокс в том, что истории, гуляющие в «вирусном мире», набирающие десятки тысяч репостов, не имеют никакого отношения к реальности, к настоящим происшествиям и реальным злоумышленникам. Это два разных пласта. Один — пласт реальности, в которой действительно бывают разные случаи, другой — пласт страхов и фольклорных текстов про это.

Когда побеждает лимбика

Почему же пользователи, нажимающие кнопку «переслать» или «репост», на это попадаются? Казалось бы, мы люди разумные, всё очевидно, мы видим сигналы, маячки недостоверности. И всё равно каждый из нас если и не попадался, то, во всяком случае, начинал волноваться, задумываться: а вдруг это действительно правда?! «Клещи? Но ведь и правда есть. Да, в этом году поймал одного…»

Всё дело в том, как устроен наш мозг, в соперничестве лимбической системы и префронтальной коры. Грубо очертим, что лимбическая система отвечает за тревогу и страх. Это наш эмоционально-реактивный центр: быстрая, действует здесь и сейчас, не умеет планировать. Префронтальная кора (лобные доли) — наш рационально-стратегический центр. Она медленная, смотрит в будущее, планирует, предсказывает и тормозит импульсы лимбической системы. По сути, она нас и делает человеком разумным, умеющим рассуждать логически. Лимбическая система созревает достаточно рано, где-то в 14–15 лет у ребенка, у подростка она функционирует вовсю, как у взрослого человека. А вот префронтальная кора, как раньше считалось, созревает годам к двадцати, потом стали говорить — к 25, а сейчас уже некоторые нейробиологи говорят о том, что она развивается почти до 40 лет. Дожить бы!

И самое главное: нам всем кажется, что мы все очень разумные, любой импульс можем подавить… Но префронтальная кора — достаточно медленная структура, а лимбическая система на внешние раздражители реагирует прямо моментально. 100–200 мс — и эмоция у вас уже выскочила — и всё! В схватке между лимбической системой и префронтальной корой всегда в моменте побеждает лимбика. И в тот момент, когда префронтальная кора поняла, что она проиграла, она начинает рационализировать принятые решения. Допустим, я ночью пошла к холодильнику, достала кусок торта и съела. Знаю, что не надо было этого делать, но лимбике хорошо, она получила приятные эмоции, а префронтальная кора говорит: «Какой ужас! Я проиграла… Ну ладно, сегодня можно, потому-то и потому-то. Даже необходимо. А вот завтра — ни за что!» Точно так же она работает и по отношению к страхам: начинает их рационализировать.

Как выйти из леса

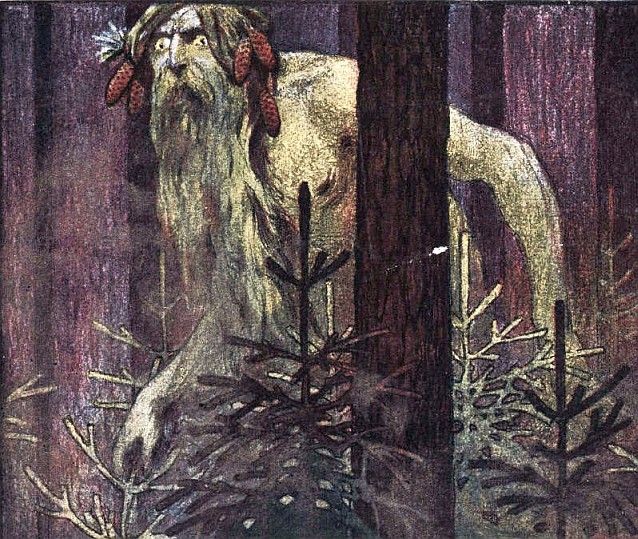

Теперь о том, как устроены тексты в традиционной культуре. Они очень похожи структурно. В них тоже есть ссылки на достоверность информации, подробно указывается, где и с кем произошел случай — «это случилось с братом моего соседа», «он пошел такой-то дорогой, к такой-то реке». И в них, как и в вирусных рассылках, есть рассказ об угрозе. Например, возьмем былички про лешего. Скажем, человек заблудился — это происходит, когда, по поверьям, лешит «водит» человека, нарушившего те или иные лесные правила — не «попросился», перешел невидимую тропу лешего или просто леший хулиганит. История строится так: заблудившийся ходит-ходит и видит, что он на одном и том же месте и никак не может выйти. И тогда он вспоминает, что ему советовали родители, и делает обрядовые действия, чтобы выйти из леса. Это обычный для русской традиционной культуры набор: помолиться или же выругаться матом (в подобных ситуациях эти речевые действия взаимозаменяемые). Или — наиболее частый работающий способ — человек переодевает одежду шиворот-навыворот или с левого на правое. Переоделся — и увидел, что совсем близко от своей деревни!

Теперь о том, как устроены тексты в традиционной культуре. Они очень похожи структурно. В них тоже есть ссылки на достоверность информации, подробно указывается, где и с кем произошел случай — «это случилось с братом моего соседа», «он пошел такой-то дорогой, к такой-то реке». И в них, как и в вирусных рассылках, есть рассказ об угрозе. Например, возьмем былички про лешего. Скажем, человек заблудился — это происходит, когда, по поверьям, лешит «водит» человека, нарушившего те или иные лесные правила — не «попросился», перешел невидимую тропу лешего или просто леший хулиганит. История строится так: заблудившийся ходит-ходит и видит, что он на одном и том же месте и никак не может выйти. И тогда он вспоминает, что ему советовали родители, и делает обрядовые действия, чтобы выйти из леса. Это обычный для русской традиционной культуры набор: помолиться или же выругаться матом (в подобных ситуациях эти речевые действия взаимозаменяемые). Или — наиболее частый работающий способ — человек переодевает одежду шиворот-навыворот или с левого на правое. Переоделся — и увидел, что совсем близко от своей деревни!

Что главное в такой быличке? Она передает «программу безопасности». Из нее узнаем, как взаимодействовать с тем, чего боимся. Какие именно слова надо сказать, как повести себя. Главное содержание рассказа о столкновении с проявлением нечистой силы — рецепт, как из этой ситуации выпутаться, но на языке, который доступен этой культуре.

Страхи в традиционной культуре

Духи мест: домовой (хозяин/суседко/батаман), кикимора, овинник, гуменник, гуменник, полевик, окутиха, остожиха, банник, лесовой, русалка, водяной

Прочие существа: огненный змей, шуликун, кобылячья голова, женщина в белом, клад

Защита от лешего: обрядовые практики

Со стороны жертвы: молитва и крестное знамение; матерная ругань, переодевание одежды на левую сторону

Со стороны родных: относ лешему, молебен

Обережные обрядовые практики

«Выдохни, успокойся…»

Попробуем посмотреть на это современными глазами. Человек заблудился. Неопределенность вызывает тревогу, лимбическая система начинает сигнализировать об опасности. Человек произвел некоторые действия, которые потребовали от него некоторого времени и успокоения, и нашел дорогу. Механизм понятен. Забавный пример из нашей современной жизни, который показывает, как это работает, на доступном нам опыте: что мы делаем сами, когда потеряли вещь, не можем найти очки, которые у нас на носу? Мы говорим: «Домовой, домовой, поиграй да отдай!» Что произошло с точки зрения нервной системы и эмоций? Мы остановились, перефокусировались. И когда мы рассказываем другому, что мы вот таким вот образом нашли очки, мы передаем ему рецепт, как ему поступить в аналогичной ситуации.

Эта история рассказывается не просто чтобы провести время, а чтобы человек, который окажется в этой же ситуации, понимал, чего ему делать. И так работало из века в век. На всей территории Российской империи люди из поколения в поколение так делали и были уверены, что это работает. И у них это срабатывало! Культура выработала именно такой механизм.

В современном мире мы пытаемся добиться того же эффекта, но не говорим «прочти молитву» или «выверни одежду наизнанку». Мы говорим: «Выдохни, успокойся». «Не нажимай кнопку репост, например, а сначала погугли, проверь, а только потом пересылай или тем более предпринимай какие-то действия».

Человек традиции так не мог сделать. Вместо этого он — для того же самого — вырабатывал большое количество обережных обрядов. Вот, например, на фото из архивов — обряд опахивания. Люди берут борону и вместо лошади совершают круг вокруг деревни, обводят магическую границу, это происходит во время пожаров, эпизоотии, каких-то бедствий, когда целое сообщество не знает, что ему делать.

«Что будет, если?»

Теперь сопоставим то, как идет работа со страхами в традиционной культуре и в современной. Народная культура способствует стабилизации, успокоению человека. Она дает ему хоть какое-то объяснение. Если мы не знаем, что происходит, начинается тревога, лимбика сигналит: «Я не понимаю». А если я знаю, что делать в случае чего, то попадаю в ситуацию безопасности. Для нашего мозга ощущение «я знаю, что будет, если» — фундамент спокойствия. Объяснение может быть абсолютно ложным, главное, ты должен в него верить. Поэтому рассказы о нечистой силе — это инструкция на случай опасной ситуации.

И что важно, человек традиции действительно находится в опасной ситуации. Ему грозит голод, пожары, болезни. Он физически, вообще говоря, не защищен. И нужно приспосабливаться к ситуации, когда рацио уже не помогает. Культура ему говорит: сделай вот так, и выживешь. Он делает всё, что может, и какой-то процент выживает.

Что происходит в современной культуре? Город, в отличие от деревни, — достаточно безопасная среда. У нас не падают деревья на лесоповале, нас не лягают коровы, мы не умираем с голоду, мы не зависим от урожая, у нас есть знания, медицина и многое другое. Но сама культура при этом, наоборот, нам всё время «кричит»: купи нас! Обрати на нас внимание! Страшно, страшно! Получается, информационное пространство устроено противоположным образом: в отличие от традиционного, где текст и обряд должен успокоить, чтобы помочь выжить, современное информационное пространство направлено на то, чтобы привлечь внимание к себе, в том числе за счет раскачивания сильных эмоций типа страха. Поэтому интернет-рассылки и называют «вирусными» — за этой метафорой стоит идея, что они, как вирусы, захватывают наше внимание, распространяются, «заражая» нас.

Если понимать эту специфику нашего пространства, то становится легче соблюдать информационную гигиену. Не поддаваться массовым паникам. И при этом хочется еще призвать с пониманием относится к тем, кто пересылает такие сообщения. Часто это наши старшие родственники. Надо помнить, что им страшно за других. Они находятся во власти эмоций и действительно стремятся как умеют обезопасить тех, кому направляют это сообщение. Антропологи называют это «дешевой заботой». Можно объяснить и им тоже, почему не стоит отдавать свой разум на волю вирусных рассылок, и это уже будет не мнимой «дешевой», а реальной заботой.

Ксения Федосова, исследователь традиционной культуры, канд. филол. наук, вольный лектор, ведущий канала «Зыбь-колыбь» (t.me/zyb_kolyb)

Анна Резникова, биохимик и нейрофизиолог, популяризатор науки, преподаватель

Подготовил Владимир Миловидов

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)