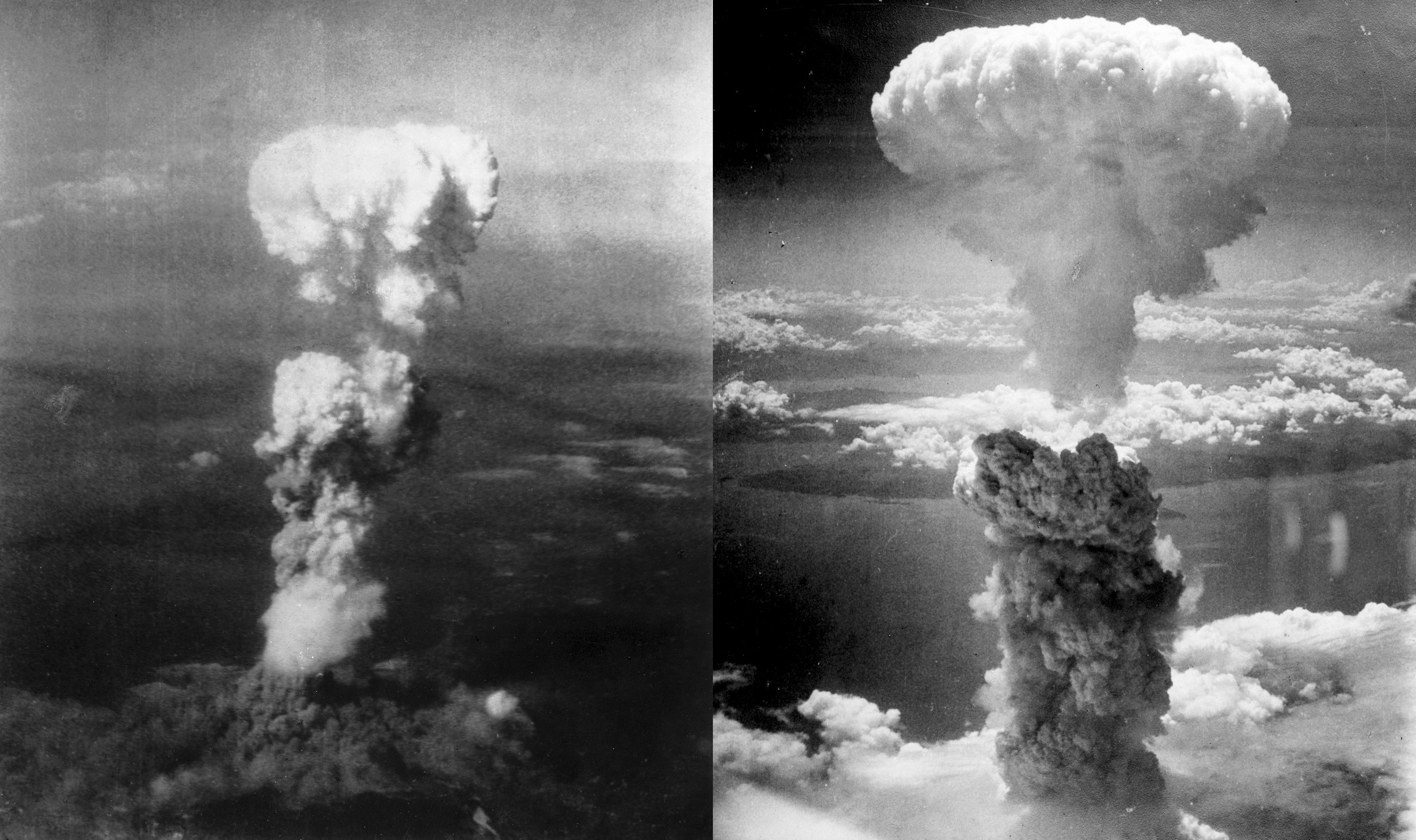

Продолжим разговор о научных и этических аспектах создания мощнейшего оружия, начатый в предыдущих номерах ТрВ-Наука 1. Итак, иллюзорный «грех физиков» благодаря загадочной фразе Оппенгеймера (стандартное понимание которой он отверг) прочно поселился в художественном воображении «миролюбов», далеких от реальной науки и реальной политики. Небывалое зрелище ядовито-ядерного гриба затмило многочисленные фотосвидетельства «обычных» способов массового убийства в годы мировой войны.

Иллюзия «комплекса Оппенгеймера»

Историк, знакомый с устройством американского общества, может согласиться, что для президента США применить новое оружие в войне с ослепленно фанатичной Японией было решением политически оправданным. Речь шла не о спасении одного «рядового Райана», а о миллионах американских граждан, ждущих своих воюющих отцов и сыновей, братьев и сестер. Даже если бы президент Трумэн был просто расчетливым политиком, он сделал бы всё, чтобы американские потери уменьшить. Для истории науки, однако, важна не политическая карьера Трумэна, а поразительная карьера картинки атомного гриба как проявления зловредной сути науки.

Выяснять роль науки в развитии «обычного» неядерного оружия — дело непростое, а картина огромного ядерного гриба, мгновенно сжигающего людей, столь же мгновенно убеждает в страшном могуществе новой — ядерной — энергии, неграмотно названной «атомной». О невидимых атомах говорили еще с древнегреческих времен, а в сто тысяч раз меньшие атомные ядра были новым словом науки. Тем проще было западным гуманитариям обличать греховность чересчур любознательных физиков, а заодно и научного прогресса вообще.

В стране научного социализма, где высшее образование включало в себя научный коммунизм и научный атеизм, говорить о науке — тем более о науке ядерной — полагалось лишь почтительно. В этой стране в 1959 году поэт констатировал:

Что-то физики в почете.

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете,

Дело в мировом законе.

Тридцать лет спустя, в условиях гласности после Чернобыльской катастрофы, стало возможно и в СССР обсуждать этот мировой закон открыто. Писатель Алесь Адамович вступил в диалог с физиком Андреем Сахаровым.

Адамович: Проклятие лжи висит над атомной энергетикой. Правду говори — не поверят!.. Андрей Дмитриевич, а я вдруг вспомнил, что вы — отец нашей водородной бомбы. Как вы это сами внутренне переживаете?

Сахаров: Я, правда, был не единственным отцом. Это — коллективное дело, но от этого не менее страшное. Тогда мы были убеждены, что создание сначала атомной бомбы (я в этом участия не принимал), потом термоядерной — необходимо для установления мирового равновесия, для того, чтобы наша страна могла спокойно и мирно развиваться, не находясь под прессом подавляющего превосходства другой стороны. Я и до сих пор не могу этого исключить. Мы — я включаю сюда и американцев — создали оружие, которое дало человечеству мирную передышку. Она еще продолжается. Но я убежден, что эта передышка не бесконечна. Если будет продолжаться ядерное противостояние на таком чудовищном уровне, который достигнут сейчас, то никакое «честное слово» не поможет…

Адамович: А вот у нас, у гуманитариев, есть иллюзия, что у физиков должен быть «комплекс Оппенгеймера», синдром вины. Это так или нет?

Сахаров: Это иллюзия. Мы себя успокаиваем тем, что мы отодвигаем возможность войны 2.

У «отца советской водородной бомбы» было чувство морально-профессиональной ответственности, побуждающей объяснять обществу смертельную опасность войны в ядерный век и спасительные возможности ядерной энергии для мирного развития человечества. Ко времени беседы с Адамовичем Сахаров уже двадцать лет объяснял, что наука сама по себе не предотвратит войну и не сделает жизнь лучше, — нужны усилия людей. И не жалел собственных усилий, «бесстрашно отстаивая фундаментальные принципы мира между людьми», опираясь на свое главное научно-гуманитарное открытие: «нерушимые права человека — единственный надежный фундамент для подлинного и устойчивого международного сотрудничества» (словами Нобелевского комитета).

Хотя Оппенгеймер в правозащитниках не числился, у миролюбивых гуманитариев возникла устойчивая параллель «Оппенгеймер/Сахаров». Впервые я это обнаружил еще в 1991 году, когда меня пригласили выступить с докладом об этой паре физиков на американо-советской конференции «Наука и власть» в Бостоне. Вчитавшись и вдумавшись в то, что по этому поводу писал и говорил сам Сахаров, я понял, что он видел в себе больше сходства с Теллером. Не столько потому, что оба они изобретали H-бомбы, а потому, что он, как и Теллер, «исходил из принципиальных позиций в очень важных вопросах» и «при этом шел против течения, против мнения большинства» — большинства коллег-физиков. Американское большинство, правда, лишь морально-неформально осуждало Теллера, а советское зафиксировало свое осуждение академика Сахарова официально-публично — в главных газетах: в 1973 году осуждение подписали 40 академиков, два года спустя — 72, а в 1983-м, когда Сахаров уже был в ссылке, еще четыре академика подписали письмо, опубликованное в «Правде» под заголовком «Когда теряют честь и совесть».

Ситуации Оппенгеймера и Сахарова были мало похожи. Оппенгеймера лишили доступа к госсекретам, оставив полную свободу в науке и жизни, а Сахарова преследовали даже в ссылке, похищая у него рукописи воспоминаний и мучая принудительным кормлением, когда он объявлял голодовки.

Очень разным было их отношение к науке. Сахаров даже в годы ссылки занимался теоретической физикой, писал статьи и публиковал их. А Оппенгеймер после войны потерял интерес к научным исследованиям. В своих публичных выступлениях он нередко использовал выражения наподобие «мы, физики…» Похоже, свою главную роль он видел в том, чтобы представлять науку, прежде всего физиков, вначале перед правительством, а после отлучения от власти — перед человечеством. Первую роль он выполнял отлично во время войны, когда физики Лос-Аламоса единодушно решали поставленную перед ними задачу — создать А-бомбу, опередив физиков гитлеровской Германии. После капитуляции Германии, однако, единодушие физиков сменилось серьезным разномыслием.

Оппенгеймер стал представлять мнение большинства, мечтавшего о дружном международном контроле над ядерной энергией с участием сталинской России. Он не принимал доводы немногих, не веривших в сотрудничество с «научным коммунизмом» Сталина (который — ко времени раскрытия советского атомного шпионажа — уже освоил Восточную Европу). В антисталинское меньшинство входили, помимо Теллера, столь видные люди науки, как Джон фон Нейман и Бертран Рассел.

Сахаров дал рецепт, как действовать в условиях неопределенности: «Что надо делать нам здесь (т. е. в СССР) или там (т. е. на Западе)? На такие вопросы нельзя ответить в двух словах, да и кто знает ответ?.. Надеюсь, что никто — пророки до добра не доводят. Но, не давая окончательного ответа, надо всё же неотступно думать об этом и советовать другим, как подсказывают разум и совесть. И Бог вам судья — сказали бы наши деды и бабушки» 3.

Разум и совесть подсказывают человеку тихо, в его внутреннем И-мире 4. Совесть отвечает за моральный фундамент этого мира, самоочевидный данному человеку. Опираясь на этот фундамент, разум анализирует доступные знания о внешнем мире.

Сахаров в середине своей взрослой жизни обнаружил упрямые факты, которые, разрушая его тогдашний И-мир, побудили перестроить его. Своим фундаментальным постулатом он осознал неотъемлемое право каждого человека на свободу стремиться к счастью, не нарушая такое же право других. И понял, что в век науки и ракетно-термоядерной техники этот постулат — единственная надежная основа для мирного сотрудничества в масштабах человечества. Объяснению и осуществлению этого понимания он посвятил последние два десятилетия своей жизни.

А фундамент И-мира Оппенгеймера был очень шатким.

Шаткий мир Роберта Оппенгеймера

И-мир Оппенгеймера был устойчив лишь пару лет, в разгар войны, когда он возглавлял научно-технический проект создания А-бомбы. Из его подробных биографий видно, что шаткость его мира коренилась в самосознании, и что он страдал от этого, заслоняясь иногда высокомерием. Такая беззащитность вместе с интеллектуальной незаурядностью вызывали сочувствие и стремление защитить его даже у тех коллег, которые совершено не разделяли его публичные высказывания, начиная с признания 1947 года в неведомом «грехе физиков». Самые надежные свидетельства идут от него самого.

Звездный момент его жизни — 16 июля 1945 года, испытание «Тринити», первый взрыв А-бомбы. Двадцать лет спустя Оппенгеймер вспоминал этот момент и слова из «Бхагават-гиты» — священного текста индуизма: «Ныне я стал Смертью, Разрушителем миров» 5 (в неточном переводе, а в точном вместо «Смерти» стоит «Время»). В 1945-м он, вероятно, произнес это на санскрите. Еще в начале 1930-х он изучил этот язык, без отрыва от физики, чтобы читать сакральную книгу в оригинале. Индуистом он не стал, а культурных ресурсов Запада ему не хватало. Почему?

Процитированными словами многорукий индийский бог наставлял царевича перед смертельной битвой, в которой наверняка погибнут друзья и родственники царевича. В той 18-дневной битве сражались старомодным холодным оружием. Если Оппенгеймеру понадобился художественный комментарий для взрыва А-бомбы, неужели он не видел ничего более подходящего в культуре Запада?

Огонь с небес, истребивший библейский Содом, больше похож на применение ядерного оружия, чем индийские стрелы. И вопрос Авраама, обращенный к Судье всей Земли, гораздо ближе к тому, что должно было заботить создателей А-бомбы: «Неужели Ты истребишь праведных вместе с нечестивыми?» (Быт. 18:23) Представить себе, что Оппенгеймер не знал о Содоме, невозможно. Он поражал собеседников обширностью своих знаний в науке и за ее пределами, начитанностью в диапазоне от Фрейда и Маркса до изящной французской словесности. И удивлял коллег несоответствием быстроты своего интеллекта с отсутствием подлинно оригинальных научных достижений. В чем же дело?

Оппенгеймеру, по мнению его брата, интереснее всего было делиться своими обширными знаниями с другими людьми в живом общении с ними, а не добывать новые знания: «В этом смысле у моего брата была скорее широта, чем глубина».

Объем знаний — это произведение их обширности на глубину, и для данного человека чем шире его знания, тем меньше их глубина. Но важнее то, что никакой объем знаний не определяют цель познания и стремление к этой цели. Вот что об этом сказал Эйнштейн: «Науку могут творить лишь те, кто охвачен стремлением к истине и к пониманию, но само по себе знание о том, что существует, не указывает, что должно быть целью наших устремлений. <…> В здоровом обществе все устремления определяются мощными традициями, которые возникают не в результате доказательств, а силой откровения, посредством мощных личностей. <…> Укоренение этих традиций в эмоциональной жизни человека — важнейшая функция религии. <…> Высшие принципы для наших устремлений дает Еврейско-Христианская религиозная традиция» 6.

Речь идет, разумеется, не о религиозных ритуалах, догмах и канонах, в которых взрослый Эйнштейн не нуждался, а о Библейской традиции, воплощенной в разных формах культуры, в эмоционально «самоочевидных» моральных постулатах, а прежде всего в представлении о месте человека в мире.

По сути, о том же сказал Исидор Раби (нобелевский лауреат по физике 1944 года), с которым Оппенгеймер дружил с юности и до конца своих дней: «Оппенгеймер был евреем, но хотел им не быть и делал вид, что не был. Я сказал о нем, что он был бы намного лучшим физиком, если бы изучал Талмуд, а не санскрит. <…> Это дало бы ему больше уверенности в себе. Еврейская традиция, даже если не знаешь ее в деталях, настолько сильна, что, отказываясь от нее, рискуешь многим. Это не значит, что ты должен быть ортодоксальным, или даже практиковать ее, но, родившись в ней и отворачиваясь от нее, получишь проблемы. Так что бедняга Роберт, знаток санскрита и французской литературы…» 7

Последнюю фразу Раби не договорил, вероятно, вспомнив проблемы «отца атомной бомбы», которого он вместе с другими коллегами энергично защищал от политиков на разбирательстве 1954 года, состоявшемся по требованию Оппенгеймера и обернувшемся для него катастрофой. В таком исходе защитники обвиняли его личных недругов, но сам Оппенгеймер своими признаниями и объяснениями внес немалый вклад в свое падение с научно-политического олимпа. На вопрос, почему он лгал сотрудникам службы безопасности, рассказывая выдуманную историю, он ответил просто и… неясно: «Потому что я был идиотом». И сказал, что не может объяснить свой поступок. То есть он сам не понимал свое поведение в очень серьезной ситуации.

Такое признание в глазах государственных руководителей ядерной программы США подкрепляло слова Теллера на административном разбирательстве. Теллер сообщил, что ему во многих случаях было «чрезвычайно трудно понять» действия Оппенгеймера, которые казались ему «запутанными и усложненными». И что поэтому он хотел бы «видеть жизненные интересы страны» в руках того, кого он лучше понимал бы и поэтому больше доверял.

Теллер не сомневался в лояльности Оппенгеймера, лояльным его признали и члены комиссии, разбиравшей его дело, но сочли, что его участие в решении проблем государственной важности нецелесообразно. Вероятно, потому, что его мнения и действия бывали непонятны даже ему самому. А значит, эти действия опирались на какой-то очень зыбкий фундамент или вовсе обходились без оного.

Зыбкость этого фундамента видел не только его друг Раби, но и наблюдательные коллеги. По мнению Станислава Улама, «Оппенгеймер был скорее умен, восприимчив и блестяще критичен, чем глубоко оригинален. И был пойман в свою собственную паутину, паутину не политическую, а фразеологическую» 8. Cильван Швебер посвятил Оппенгеймеру статью, название которой содержит диагноз: «Proteus Unbound» («Протей раскованный») 9. Это аллюзия на пьесу Эсхила «Прометей прикованный», но между двумя персонажами греческой мифологии нет никакого сходства: Прометей страдал за свои благодеяния человечеству, а Протей — многознающий, многоликий, ускользающе изменчивый — простых людей не замечал и знался лишь с правителями мира сего — с богами и королями.

Недавний блокбастер об Оппенгеймере создан по книге, в которой тот назван «Американским Прометеем» по причине малоуважительной 10. С точки зрения истории и биографии, сравнение с Протеем гораздо уместнее.

Зыбкая многоликость «отца атомной бомбы» оставалась его главной бедой. Лишь два года создания А-бомбы были для него временем жизненного успеха. Тогда внешняя необходимость усмиряла шаткость И-мира Оппенгеймера.

Происхождение этой шаткости можно усмотреть в том, что (судя по тем биографиям Оппенгеймера, которые я читал) мальчик Роберт рос в семье материально вполне благополучной и заботливой, но был обделен безусловной сердечной любовью. Это могло стать одной из причин, почему он с детства чувствовал себя одиноким в холодно равнодушном, а то и жестоком мире. И потому, не доверяя культурным основам этого мира, искал утешения в мудрости далекой Индии.

Культура Запада, помимо библейской традиции, о которой говорили Эйнштейн и Раби, включала в себя и греко-римское наследие в широком эмоционально-интеллектуальном диапазоне — от трагикомедий до философско-моральных систем. Разумеется, Оппенгеймер был знаком с этим культурным разнообразием, но, возможно, именно потому, что оно окружало его с холодного детства, стремился вырваться из этого окружения. В основах же культурной традиции Индии содержалось представление о мире как о колесе страданий, освободиться из которого и раствориться в полном покое нирваны позволяет лишь просвещение-просветление мудростью тысячелетней индийской традиции.

Фриман Дайсон, приглашенный в конце 1940-х годов в Институт перспективных исследований в Принстоне его директором — Оппенгеймером, — с изумлением говорил о равнодушии того к научным исследованиям. Директор, как и другой его сотрудник — Эйнштейн, — видел связь Научной революции — рождения современной науки в Европе XVI–XVII веков — с библейской традицией, в которой было нечто, отсутствующее в традициях Индии и Китая (об этом Оппенгеймер сказал на лекции 1961 года в Колорадском университете). Но это умственное знание не облегчало его эмоциональное одиночество…

Беда же «отца американской водородной бомбы» совсем иного свойства. У Теллера моральный фундамент был, можно сказать, слишком крепким. Как объяснял его друг Джон Уилер своему ученику и другу Кипу Торну, именно честность Теллера заставила его высказать свое мнение об Оппенгеймере на слушаниях 1954 года 11. Мнение это было основано на знаниях и понимании Теллера. А вдохновителей своих взглядов на Советский Союз он не раскрывал до конца холодной войны, оберегая своих когда-то просоветских друзей — Ласло Тиссу в США и Льва Ландау в СССР.

Однако от личных проблем ядерных физиков пора перейти к проблемам мировым, вставших во весь рост в результате развития ядерной физики и техники.

Вместо заключения. Чем H-бомба лучше А-бомбы?

Подозреваю, что этот вопрос возмутит многих миролюбивых читателей. Но в физике XX века возмутительные вопросы иногда получали простые ответы и наоборот. Простой ответ на заданный вопрос состоит в том, что А-бомба произвела сильнейшее впечатление на физиков, но недостаточно сильное на политиков, принимающих решения о войне и мире.

Логику политиков, основанную на известных им фактах, проще всего представить, сопоставляя бомбардировку Токио в марте 1945 года с ядерными бомбардировками Японии в августе. Бомбить Токио прилетели триста американских самолетов и сбросили около 2 тыс. тонн бомб, а в Хиросиме один самолет сбросил одну А-бомбу весом 4 тонны. Но итоговый масштаб жертв был тот же — около ста тысяч человек. Поэтому для real politics в условиях холодной войны особой разницы не было.

В этих условиях Бертран Рассел, свободолюбивый философ и математик, далекий от всякого военно-промышленного комплекса, в статье «Ценности в атомном веке» (1949) написал: «Если советское правительство не изменит своей позиции, что кажется невероятным, боюсь, мы должны прийти к выводу, что никакое единство невозможно до окончания следующей мировой войны», и если «только война способна предотвратить всеобщую победу коммунизма 12, я, со своей стороны, принял бы войну несмотря на все разрушения, которые она принесет». Шесть лет оставалось до манифеста Рассела — Эйнштейна 1955 года, с которого началось Пагуошское движение ученых за мир и ядерное разоружение. Это шестилетие вместило рождение H-бомбы, что радикально изменило ситуацию.

Причина — инженерно-физическая. Мощность А-бомбы была огромна, но ограничена, «А-взрывчатка» — труднодоступна (дорога), а мощь H-бомбы принципиально не ограничена, и «H-взрывчатка» гораздо дешевле. Первые же H-взрывы подтвердили почти неограниченную мощь этого оружия.

И это помогло политическим лидерам понять то, что физики Эйнштейн и Бор осознали сразу же после рождения A-бомбы: речь идет о смертельной угрозе человечеству.

В 1953 году это публично признали два американских президента — слагающий полномочия и вступающий в должность. В январе — два месяца спустя после первого H-взрыва (в испытании «Майк») — Трумэн в своей прощальной речи, зная разрушительный птенциал нового оружия (но не раскрывая его), заявил, что термоядерная война «разрушила бы саму структуру цивилизации». В декабре, через четыре месяца после советского термоядерного испытания, Эйзенхауэр в своей речи в ООН «Атомы для мира» сказал о «вероятности уничтожения цивилизации» и объяснил качественно новую ситуацию, созданную новым оружием: даже значительное превосходство в ядерных вооружениях у страны, совершившей нападение, не сделает для нее приемлемой цену, которую ей придется заплатить.

К концу 1950-х годов и советские руководители поняли, что инициатор Третьей мировой войны — неизбежно ядерной — проживет лишь на полчаса дольше противника. Тем самым мировая война стала бессмысленной: в ней не могло быть победителя.

Первый советский руководитель, признавший новую реальность и неизбежность мирного сосуществования, председатель Совета министров СССР Маленков, заявил публично 12 марта 1954 года, что глобальный конфликт «при современных средствах войны означает гибель мировой цивилизации». Он лучше других советских вождей был подготовлен к этому признанию — более образован научно-технически и лучше информирован. Однако для сталинского марксизма этот реализм Маленкова был слишком новым словом — «теоретически ошибочным и политически вредным», как было записано в Постановлении ЦК 31.01.1955 о смещении Маленкова с поста главы правительства.

Слова о мирном сосуществовании произносил еще Ленин, но, согласно чугунной логике товарища Сталина, если Первая мировая война привела к рождению первого социалистического государства, а Вторая — к появлению социалистического лагеря, то Третья расширит этот лагерь до пределов всего земного шара. И тем самым наконец-то герб СССР перестанет быть символическим. Какой ценой? «Мы за ценой не постоим!»

Хрущёв, поняв масштаб этой цены, по его собственным словам, не мог спать несколько ночей. Этому пониманию помогла записка, составленная Курчатовым, «Опасности атомной войны и предложение президента Эйзенхауэра». Сходство выводов руководителя советского ядерного проекта и американского президента помогло Хрущёву творчески подойти к наследию товарища Сталина, и XX съезд компартии провозгласил принцип мирного сосуществования.

На военно-политическом языке новую реальность назвали доктриной взаимного гарантированного уничтожения (MAD = Mutually Assured Destruction). Об этой реальности говорил Сахаров, объясняя, что термоядерное оружие «дало человечеству мирную передышку», отодвигая возможность мировой войны. Передышка длится уже 78 лет. А Вторую мировую войну от Первой отделяли всего лишь двадцать лет.

И Теллер, и Сахаров осознавали неустойчивость такой передышки и старались изменить ситуацию, объясняя политическим руководителям свое понимание стратегического равновесия, рассказывая, как «отойти от края пропасти», по выражению Сахарова. Опасность здесь тем больше, чем «вертикальнее» система принятия важнейших государственных решений, что в СССР особенно проявилось во время Карибского кризиса 1962 года и кризиса стратегической противоракетной обороны в 1967 году.

И всё же 78 лет без ядерной войны — факт политической истории науки. Напомню, что еще в конце XIX века Альфред Нобель — изобретатель динамита и учредитель нобелевских премий — верил, что достаточно мощное оружие вынудит политических руководителей отказаться от военных средств для решения политических разногласий: «В тот день, когда две армии смогут уничтожить друг друга в одну секунду, все цивилизованные нации в ужасе отшатнутся от войны и распустят свои армии». Нобель ошибался относительно «мирного» потенциала динамита, но его мысль о том, что достаточно мощная взрывчатка может послужить миротворчеству, оправдывается уже 78 лет. «Теорема Нобеля», по сути, эквивалентна доктрине взаимного гарантированного уничтожения, если «одну секунду» расширить до «получаса». Эту доктрину президенты США и РФ последний раз провозгласили 16 июня 2021 года в своем совместном заявлении: «Сегодня мы подтверждаем принцип, согласно которому ядерную войну нельзя выиграть и развязывать ее нельзя». Хочется надеяться, что подтвердили не в последний раз.

Заслуживает, однако, размышления эпитет «цивилизованные». Какую нацию Нобель назвал бы «цивилизованной»? Вряд ли всякую нацию, которая, пользуясь новейшими достижениями науки, готова применить новейшую взрывчатку, устрашая и покоряя другие нации. Убивает не само оружие, а те, кто им орудует. И «теорема Нобеля» неверна, если хотя бы одно из правительств готово принять гибель своих солдат, считая, что может быстро набрать других. А отношение правительства к своим подданным — фактор не научно-технический, а морально-политический.

В XIX веке революционно важные научные изобретения стали частью повседневной жизни, и была осознана связь морального состояния общества с его политическим устройством. Эту связь особенно ясно выразил Джон Адамс — первый вице-президент и второй президент США: «Политики могут строить любые планы свободы, но лишь религия и мораль способны установить принципы, на которых свобода будет стоять надежно». <…> «Наша Конституция была составлена только для нравственного и религиозного Народа. Она совершенно неадекватна для правительств любого другого народа».

Эйнштейн и Бор, быстро осознавшие разрушительный потенциал ядерного оружия, не предвидели миротворческий потенциал термоядерного. Они видели решение проблемы в создании «мирового правительства» или «открытого мира», что, увы (теперь это уже ясно), не осуществимо в обозримом будущем. Отсюда следует, что не существует технократического решения проблемы мирного сосуществования разных морально-политических культур, всё теснее соприкасающихся на нашей планете. Необходим более широкий гуманитарный подход, при котором наука и техника будут лишь инструментами. А основой станет общепризнанно неотъемлемое право человека на свободу стремиться к счастью, не нарушая такое же право ближних своих. Так считал «отец советской водородной бомбы» Андрей Сахаров, за обоснование и отстаивание этой идеи награжденный Нобелевской премией мира 1975 года.

Геннадий Горелик, историк науки

1 trv-science.ru/2023/10/ochen-raznye-umy-v-istorii-h-bomby-1; trv-science.ru/2023/10/ochen-raznye-umy-v-istorii-h-bomby-2

2 Сахаров А. Д. Диалог с писателем и публицистом А. Адамовичем.

sakharov-archive.ru/sakharov/works/dialog-s-pisatelem-adamovichem/

3 Сахаров А. Д. Воспоминания. Часть первая, глава 11.

sakharov-archive.ru/sakharov/works/vospominanija/V_Glava_11/

4 Термин автора: «личная картина мира». «И» от слова «иллюзорный». См. предыдущую публикацию. — Ред.

6 Einstein A. Science and religion // Einstein A. Ideas and Opinions (New York, Three Rivers Press, 1995), pp. 42–43.

7 John S. Rigden. Rabi: Scientist and Citizen. N.Y., Basic Books, 1987, p. 228.

8 Ulam S. M. Adventures of a Mathematician (Berkeley, University of California Press, 1991), p. 224.

9 Schweber S. S. J. Robert Oppenheimer: Proteus Unbound. Science in Context 16 (2003), pp. 219–242.

10 Kai Bird, Martin J. Sherwin. American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. 2005.

Эпиграф к этой книге — фраза, вырванная из контекста заметки 1945 года в журнале The Scientific Monthly (выделена мною): «However deplorable the human deficiencies that made it necessary for American and British scientists to develop the atomic bomb, we must admire their glorious achievement. In the simpler days of old, it is said, Prometheus stole fire from the ruler of the gods and gave it to man for his use; now modern Prometheans have raided Mount Olympus again and have brought back for man the very thunderbolts of Zeus».

11 См. часть 2 данной статьи.

12 Напомню, что Рассел лично познакомился с коммунизмом, когда в 1920 году посетил советскую Россию, беседовал с Лениным и свои впечатления изложил в книге «Практика и теория большевизма».

(5 оценок, среднее: 3,40 из 5)

(5 оценок, среднее: 3,40 из 5)

Рукотворный термоядерный взрыв – это круто, — и его историю в лицах, рассказанную Геннадием Гореликом, можно только приветствовать.

Удельная энергия ТЯ-взрыва – это квадрат скорости света C^2=9*10^16 J/kg

Жутко огромный выплеск энергии в результате превращения всего-то одного килограмма вещества в свет. Современный физик скажет – в результате фазового превращения килограмма фермионов в килограмм бозонов.

Это теоретически предельно достижимый удельный выплеск энергии, — поскольку сейчас скорость света в вакууме принимается предельно возможной для всего в нашем мире.

Однако, похоже, надо на всякий случай быть готовым к любой неожиданности, — не исключено, бозоны со скоростью света не единственное, во что может превращаться вещество.

Ситуация почти по Вильяму Шекспиру:

There are more things in heaven and Earth, Horatio,

Than are no dreamt of in your science.

По-русски, в переводе Гугла:

На небе и на земле есть еще вещи, Горацио.

Что и не снилось вашей науке.

Вы имеете ввиду аннигиляцию? Её в термояде найти не так легко ))

От массы реакции легких ядер в кинетику уходит доли процента, а при аннигиляции всё.

Да, аннигиляцию, — как предельный случай по нынешним понятиям ))

Вот вариант, как будто бы более близкий к оригиналу.

There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dream not of in our philosophy.

(Hamlet, Act 1 Scene 5)

Есть еще вещи на небе и на земле, Горацио.

О чем и не мечтается в нашей философии.

(Гамлет, действие 1, сцена 5)