Когда речь заходит об Альберте Эйнштейне, даже самые уважаемые авторы зачастую попадают в одну из двух ловушек: они либо погружают читателя в непроходимые дебри физики, где обитает лишь небольшая каста посвященных, либо превращают образ великого ученого в заштампованный миф — эдакий нобелевский постер с лохматыми волосами и цитатами про Бога, который «не играет в кости».

Когда речь заходит об Альберте Эйнштейне, даже самые уважаемые авторы зачастую попадают в одну из двух ловушек: они либо погружают читателя в непроходимые дебри физики, где обитает лишь небольшая каста посвященных, либо превращают образ великого ученого в заштампованный миф — эдакий нобелевский постер с лохматыми волосами и цитатами про Бога, который «не играет в кости».

Е. М. Берковичу в его книге «Заметки об Альберте Эйнштейне. Время, наука, жизнь»1 удается невозможное: он пишет и для ученого, и для любителя, и для случайного читателя, заглянувшего в историю науки из чистого любопытства. Эта книга — не «очередная биография», как подчеркивает сам автор, а «попытка дополнить существующие биографии новыми деталями и эпизодами», «указать на распространенные ошибки», «опровергнуть живучие мифы» и «проанализировать необъятную эйнштейниану». И надо сказать — он делает это блестяще.

Берн, Цюрих, Берлин — три измерения одной одержимости

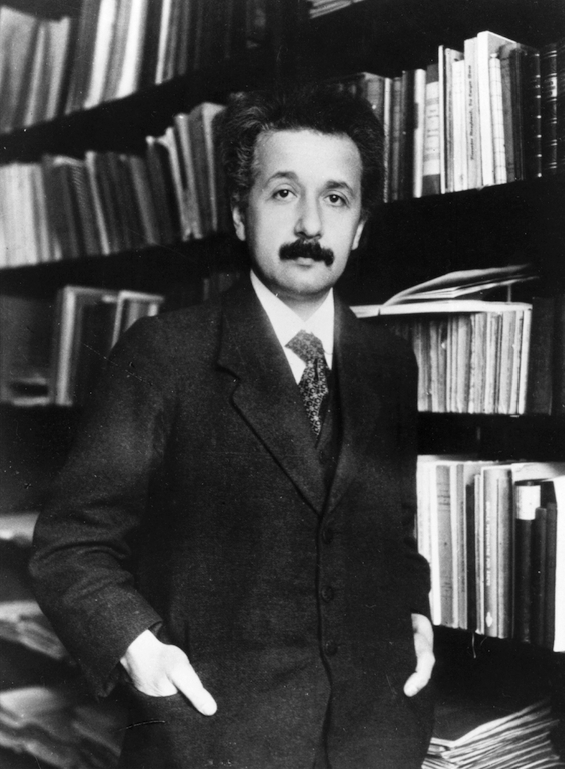

Первая часть книги рассказывает о становлении Эйнштейна. Здесь Беркович раскрывает малоизвестные, но важные детали: мы узнаем, как шестнадцатилетний Альберт, несмотря на провал по ботанике и французскому, блестяще сдал математику и физику и как после года в кантональной школе в Аарау всё же поступил в цюрихский Политехникум. Уже здесь автор начинает вести разговор на двух уровнях: один — фактический, скрупулезный, основанный на архивных документах, второй — эмоциональный, человеческий.

Нельзя не отметить, как тонко Беркович показывает психологический портрет молодого Эйнштейна. Он рисует его как человека парадоксального: «вундеркиндом» по части интуиции, но «посредственным студентом» в официальной академической системе. Вот как Эйнштейн сам это формулировал: «Для того чтобы быть хорошим студентом, нужно обладать легкостью восприятия… Всех этих качеств мне основательно недоставало».

Именно этот конфликт — между гениальностью мышления и несовершенством бюрократической науки — становится лейтмотивом многих глав. Эйнштейн не мог устроиться на работу после окончания института. Его не взяли ассистентом даже при наличии вакансий — профессор Вебер, раздосадованный «строптивостью» бывшего студента, предпочел выпускников инженерного отделения. Ирония судьбы: именно Вебер когда-то поддержал юного Альберта при первом провале, но позже стал одним из главных препон в его карьере. «Он сделал всё возможное, чтобы никто не взял Эйнштейна на работу», — пишет Беркович, не скрывая негодования, но и не впадая в публицистически агрессивный тон.

Между научным трактатом и философским эссе

Стиль Берковича достоин отдельного восхищения. Он изящно балансирует между академичностью и легкостью. Читатель не тонет в формулировках, даже когда речь идет о самых сложных вопросах — о природе времени, об интерпретациях квантовой механики, об относительности одновременности.

Одна из сильнейших сторон книги — глубокий анализ интеллектуального пространства, в котором формировался Эйнштейн. Так, автор не просто упоминает Пуанкаре, Лоренца, Минковского и Бора — он последовательно показывает, чем идеи Эйнштейна отличались от их представлений, почему обвинения в плагиате несостоятельны и как велика была дерзость Эйнштейна, когда он «бросал вызов» не только физике, но и философии.

В главе о теории относительности и роли Пуанкаре Беркович развенчивает широко тиражируемую версию академика В. И. Арнольда, согласно которой Эйнштейн якобы «незаконно позаимствовал» свои идеи у французского математика. Автор демонстрирует несостоятельность этой гипотезы, сравнивая формальные структуры теорий и обращаясь к первоисточникам: «Теория относительности Пуанкаре — это совсем не то, что теория относительности Эйнштейна, так что само понятие плагиата тут неуместно».

Это не просто полемика. Это восстановление исторической справедливости.

В лабиринте эйнштейнианы: карта, компас и фонарь

Чтение второй части книги Берковича, озаглавленной «Библиография и фильмография Эйнштейна», — это как путешествие по библиотеке, в которой на каждой полке прячется то ли алмаз, то ли змея. Беркович не просто проводит «ревизию» литературы об Эйнштейне — он показывает, как образ ученого формировался (а иногда и уродовался) самими его биографами.

«Море Эйнштейна», как поэтично и в то же время точно именует этот корпус текстов автор, необозримо. В нем не только труды самого Альберта, но и бесчисленные книги о нем, написанные с самыми разными мотивами — от благоговейного восхищения до скрытой или явной неприязни. «Важно правильно ориентироваться в современной эйнштейниане, критически относиться к книгам и статьям об Эйнштейне», — напоминает Беркович.

Литературная археология

То, что делает Беркович, — это, по сути, скрупулезная археология. Он извлекает на всеобщее обозрение неточности, мифы, а то и редакционные спекуляции. Например, разоблачает расхожий миф о том, что Эйнштейн якобы получал «двойки» в школе, а физику осваивал «самоучкой». Поразительно, сколько серьезных изданий охотно тиражируют эти легенды, не заботясь о проверке первоисточников. И вот здесь книга Берковича становится не просто почти биографией Эйнштейна — она превращается в метабиографию: книгу о книгах, книгу о том, как другие рассказывают о гении.

Особо увлекательна глава «Почему ошибаются биографы Эйнштейна?» — она раскрывает сам механизм искажения истины. Иногда это добросовестные ошибки, вызванные плохим знанием немецкого или незнанием швейцарских реалий. А иногда — преднамеренные перекройки, адаптации под идеологические нужды. Беркович берет конкретный пример — описание доцентуры Эйнштейна — и с хирургической точностью показывает, как из биографии исчезают важнейшие детали: «То, что он не сдал экзамен с первой попытки, что комиссия сомневалась в его пригодности, что его не приняли с первой заявки — всё это часто выпадает».

Ядовитые биографии: вред злонамеренный

Но самой сильной, самой эмоционально заряженной главой этой части становятся «Ядовитые биографии Эйнштейна». Это не просто памфлет. Это акт защиты, искренний и яростный. Беркович называет вещи своими именами: многие из таких «биографий» используют «откровенную ложь, недостоверные источники, беспочвенные обвинения» и зачастую строятся на антисемитских мотивах. Автор даже вводит термин — «ядовитые биографии» — чтобы отличить подобные тексты от просто слабых или дилетантских.

Он приводит примеры того, как критики пытаются обесценить вклад Эйнштейна, приписать его заслуги другим, поставить под сомнение его честность или адекватность. Особенно возмущает Берковича версия В. И. Арнольда, который на полном серьезе утверждал, что Эйнштейн «переписал» специальную теорию относительности у Пуанкаре. Автор приводит подробный анализ — со сравнением текстов, понятий, временных рамок — и доказывает, что Пуанкаре, безусловно, был великим предшественником, но построение теории Эйнштейна — совершенно иной научный подвиг.

Этот полемический разбор — один из интеллектуальных пиков книги. Он не просто восстанавливает справедливость — он учит читателя думать исторически, отделять гипотезу от инсинуации, научную полемику от идеологической травли.

Почему не за теорию относительности? Загадка Нобелевской премии

Один из самых интригующих вопросов, который волнует и любителей науки, и профессионалов: почему Эйнштейн получил Нобелевскую премию не за теорию относительности, а за фотоэффект? И почему так поздно — в 1921 году, хотя слава к нему пришла еще в 1919-м?

Беркович не ограничивается банальной фразой о «консерватизме Нобелевского комитета». Он показывает сложный клубок причин — и научных, и политических, и человеческих. В 1920-е годы специальная теория относительности сомнений уже не вызывала, а вот ОТО всё еще была в глазах многих сомнительной, нуждавшейся в надежных подтверждениях. Комитет опасался возможных проблем: уже бывали случаи, когда премии давали за работы, позднее оказавшиеся ошибочными.

Но были и другие факторы: антисемитская кампания в Германии, политическая нестабильность, личные конфликты в научной среде. «Почему Эйнштейн так поздно получил Нобелевскую премию… ведь большинство ученых считают общую теорию относительности самым выдающимся научным результатом?» — вопрошает автор и дает исчерпывающий, честный, сложный ответ.

Эта часть книги особенно важна сегодня, когда престиж научных наград иногда меркнет под натиском хайпа и политики. История Нобелевской премии Эйнштейна — это не только история справедливости, отложенной во времени, но и история науки как она есть: с ее страхами, предубеждениями, неформальными правилами.

Педагогика точности

Есть еще одно измерение, которым отличается книга Берковича — педагогическое. Автор не просто информирует — он учит. Учит читать документы. Учит не верить на слово. Учит задавать вопросы даже авторитетам.

Книга при этом написана простым, живым языком, в котором легко чувствуется ирония, уважение к читателю и любовь к своему герою. «У читателя предполагаются любознательность, желание узнать что-то новое в истории науки, знание основных физических законов в объеме школьной программы», — скромно предупреждает Беркович в предисловии. Но по факту, даже если вы забыли, что такое вектор или закон сохранения энергии, книга всё равно читается с интересом.

В этом, пожалуй, и состоит ее главное педагогическое достоинство: она не заставляет вас почувствовать себя глупее — наоборот, делает умнее. Она как разговор с умным и доброжелательным преподавателем, который не навязывается, но ведет ученика. Она задает не только вопрос «что происходит?», но и вопрос «как нам это понять?».

Встречи, которых не было. Или были?

Одна из самых увлекательных частей книги — третья, «Встречи с Эйнштейном». Беркович действует как детектив. Он разбирает известные (и не очень) эпизоды: встречался ли Ландау с Эйнштейном? Почему Эренфест оставил такие живые воспоминания? А Френкель? А Иоффе?

Особенно захватывает глава, в которой автор исследует легенду о якобы состоявшемся споре между Эйнштейном и Ландау о единой теории поля. Версия, передаваемая «из уст в уста», звучала убедительно, пока Беркович не обратился к архивным документам, письмам и воспоминаниям современников. И вот уже загадка «встречи, которой, возможно, не было» превращается в триллер. Концовка, разумеется, не будет раскрыта здесь — но, поверьте, она стоит прочтения.

Кино, которое обманывает

Не обошел Беркович стороной и кинематограф. Он справедливо замечает: «характерные для кино недосказанности и преувеличения» порой становятся источником устойчивых мифов, которые потом перекочевывают даже в научно-популярные издания. В эссе о фильмах об Эйнштейне он прослеживает, как художники ради драматургии жертвуют истиной и что мы теряем, когда великого мыслителя превращают почти в карикатуру.

Тут особенно ценен тон автора: без занудства, без морализаторства, но с точным научным и историческим чутьем он обращает наше внимание на детали, которые формируют образ. Не случайно одна из центральных метафор книги — «море Эйнштейна»: не всякая карта помогает в нем ориентироваться. А если в шторм вглядываться в мираж, можно и вовсе потерять берег.

Отношение к религии — тонкий нерв книги

В последней части книги автор берется за сложнейшую тему: отношение Эйнштейна к религии. Это предмет давних спекуляций, на которых выстраивались как апологетические, так и антирелигиозные мифы. Беркович подходит к вопросу исторически, скрупулезно анализируя высказывания Эйнштейна, письма, интервью, публикации.

Он указывает, что Эйнштейн называл себя «религиозным неверующим», и показывает, как эта формулировка на самом деле отражает глубокую и сложную философскую позицию. «Доброта, красота и правда — вот идеалы, которые освещали мой жизненный путь», — приводит он цитату Эйнштейна, и сразу становится ясно: речь идет не о конфессиональной вере, а об этике, о чувстве сопричастности мирозданию, которое Эйнштейн выразил столь же гениально, как и в своих уравнениях.

Эйнштейн и общество: зеркало и призма

Заключительная часть книги — кульминационная. Она не только подводит итоги, но и выходит за пределы индивидуальной биографии. Это разговор о том, как наука и личность ученого взаимодействуют с обществом, политикой, культурой. Беркович поднимает болезненные, но важные темы: антисемитизм в науке, травлю Эйнштейна в 1920-е годы, националистические кампании в Германии и современное их эхо — в «ядовитых биографиях», где затаенная ненависть выдается за научный анализ.

Автор не идеализирует Эйнштейна, но твердо отстаивает его человеческое достоинство, интеллектуальную добросовестность и моральную стойкость. История с убийством министра Вальтера Ратенау и угрозами в адрес Эйнштейна в Берлине 1922 года обретает у Берковича трагический вес. Он показывает, как ученый становится не только символом науки, но и мишенью для идеологов. Эта линия делает книгу актуальной и сегодня, когда ученые всё чаще оказываются под давлением политических и медийных сил.

Сегодняшнее значение: почему эта книга важна сейчас

Книга Берковича — не просто рассказ о прошлом. Это важный жест в настоящем. В эпоху, когда мемы заменяют мышление, а сложность считается недостатком, подобная работа возвращает нам культуру вдумчивого чтения, исторической точности и интеллектуального уважения.

Автор действует как гид, не ведущий нас за руку, но освещающий путь. В «Заметках об Альберте Эйнштейне» нет панегирика, но есть четкое понимание того, что значит быть честным биографом: не бояться неидеального, но и не равнять гения с землей только потому, что «так модно».

В этом смысле книга Берковича становится не только вкладом в историю науки, но и в защиту разума как культурной ценности. Она напоминает, что гений — это не только ум, но и воля, и этика, и одиночество. Эйнштейн на ее страницах оживает не как «икона», а как человек, не потерявший внутреннего света в самых темных обстоятельствах. И, возможно, именно благодаря таким книгам этот свет не угасает и в нас.

Мелкие придирки

Несмотря на высокое качество книги Е. М. Берковича «Заметки об Альберте Эйнштейне», в ней есть определенные шероховатости, которые могут вызвать вопросы у требовательного читателя. Вот основные из них.

Некоторые идеи и цитаты повторяются в разных главах, иногда дословно. Например, высказывания Эйнштейна о Боге, об интуиции, о роли Пуанкаре встречаются в нескольких местах с небольшими вариациями. Это может быть полезно для читателя, открывающего книгу вразброс, но воспринимается как избыточность при последовательном чтении.

Беркович сознательно балансирует между академической точностью и публицистическим тоном. Однако иногда это приводит к стилистическим диссонансам: строгое документальное изложение внезапно сменяется эмоциональными пассажами, особенно в главах о «ядовитых биографиях». Порой создается ощущение, что автор обращается то к научному сообществу, то к широкому читателю, но не всегда четко определяет, с кем именно он ведет разговор.

Хотя книга охватывает и поздние годы ученого, этому периоду уделено сравнительно мало внимания по сравнению с эпохой 1905–1925 годов. Менее развиты темы университета в Принстоне, теории единого поля, а также личной жизни в эмиграции. Это не обязательно упущение — автор делает акцент на самых спорных и мифологизированных эпизодах. Но читателю, интересующемуся полной панорамой, может не хватить завершенности2.

Беркович порой занимает активную полемическую позицию (особенно по отношению к Арнольду и биографам, обвинявшим Эйнштейна в плагиате). Это делает текст живым, но может восприниматься как субъективность. В некоторых местах автор явно выступает не как наблюдатель, а как защитник.

Итог

«Заметки об Альберте Эйнштейне» — это не просто отличная книга. Это книга, которая учит видеть и слышать, сомневаться и различать, помнить и понимать. Она нужна не только тем, кто интересуется Эйнштейном, но и всем, кто не хочет терять ориентиры в «море» сегодняшнего знания.

Виталий Мацарский

1 Беркович Е. М. Заметки об Альберте Эйнштейне. Время, наука, жизнь. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2025. — 428 с. См. также отрывки из книги: www.trv-science.ru/tag/evgenijj-berkovich/

2 Этому периоду жизни Эйнштейна посвящена вторая часть книги Е. М. Берковича «Альберт Эйнштейн и „революция вундеркиндов“. Очерки становления квантовой механики и единой теории поля». — М.: URSS, 2021.

Интересно Идет ли Беркович за Кузнецовым или прокладывает свой путь трактовки Эйнштейна. Но уже из вышеприведенного анонса видно, что это гирька на чашу восхищения героем. Как указано в введении, книги об Эйнштейне лежат в диапазоне от восхищения до ненависти. Скорее, среднего там и нет. Настоящая научная биография Эйнштейна пока невозможна, поскольку в официальной науке царит культ личности АЭ, и нет места действительно научному анализу его наследия. Кстати, дело не только в Арнольде. Разве Тяпкин не сделал весомый вклад (в УФН уже в начале 70-х была его статья о заслугах Пуанкаре) в раскачивании нерукотворного памятника? На самом деле роль Эйнштейна намного интереснее, чем она представляется обожателям и ненавистникам…

Есть такая (научная биография), хотел было по Ленину написать «Партия», настолько въелся цитатный стереотип.

Это переведённый рецензентом господина Берковича господином Вит Мацарским «красный том» проф. Абрахама Паиса «Изощрён Господь…»

Пишу по памяти вследствие сильной московской жары и предстоящей мне «медицины». Есть совершенно нелицеприятный очерк того же Паиса, но выверенный по фактам, — в сборнике Паисовских биографических материалов под «русским заголовком» «Гении науки».

Паис, прямой ученик и впоследствии многолетний друг и соавтор Джорджа Уленбека (понятие спина с Гаудсмитом), был многолетним коллегой Эйнштейна по принстонскому институту продвинутых (Перспективных) исследований. Физик самой высокой квалификации (понятие странности не замолчано даже Вернером Гайзенбергом) Паис написал правдивую, и, сужу как математик (поверхностно), полагаю, чисто научную биографию Эйнштейна.

Вынужден отметить в некотором смысле положительную роль господина Логунова, бывшего ректора МГУ, ныне покойного, при формировании перевода книги Паиса на русский язык (указано господином Мацарским в ряде материалов).

Л.К.

Книга господина Берковича, кроме разрозненных материалов в «Науке и Жизни», на Яндексе Кью, ТрВ — пока вне целостного моего прочтения, посему судить о ней в настоящий момент я не вправе.

К

«Веселый зябли к» с сильной интуицией — видимо, близкий к верному диагноз. И отзыв Пуанкаре о достоинствах молодой знаменитости есть как раз признание этой интуиции у научного «бродяги», бродящего по верхам, но подмечающего то, что замыленный глаз трудяг от науки уже в своих нагромождениях не различает. Конечно же, отзыв Пуанкаре — троллинг, и Эйнштейн прекрасно знал и Измерение времени и вторую часть Динамики электрона, имея доступ к редакционному портфелю Анналов физики (составлял аннотации), сданную в АФ, кажется, в мае 1905, — в СТО повторены все достижения и ошибки Пуанкаре, нужно просто внимательно сравнить раскрытие темы у обоих творцов. Другое дело, что АЭ отказом от эфира разрубил гордиев узел, которым связал себя АП, — но ему пришлось вернуть эфир в ОТО — пустоту искривить нельзя:)

Простите, а «офизичивание » понятия относительности одновременности, временная синхронизация континуума часов, связанных с наблюдателем, роль самого наблюдателя?

У Пуанкаре кроме формальных теоретико групповых выкладок всё это напрочь отсутствует (см. сб. под ред Иваненко и Фредерикса).

Пишу по памяти, но пересмотрю.

Л.К.

Есть ещё работа Константина Каратеодори по содержательной аксиоматизации в духе Гильберта СТО в одном из переводных сборников (кажется, перевёл Погребысский) и кусок эссе Фримена Дайсона в «Упущенных возможностях» (УМН, перевёл Монастырский, если мне не изменила память).

К