Звуковые вуали: на пути к альтернативной акустической реальности?

Аудиальная маска. Auditory masking. Какое странное словосочетание — и как оно притягивает. Маска, скрывающая лицо, — это культурный архетип, жест, одновременно театральный и ритуальный, обещание тайны и защиты. Но что значит надеть маску на слух, на само восприятие звука? Аудиальная маска, маскировка одним звуком другого звука — не просто технология или терапевтический прием, а нечто большее: эстетический жест, акт самоограничения и в то же время освобождения.

В самом общем смысле аудиальная маска — это способ воздействия на слуховое восприятие с помощью определенных звуковых сигналов и шумов (нойзов), которые частично или полностью скрывают (маскируют) другие звуки. В практике звукотерапии используются различные инструменты и техники для генерации определенных звуковых частот, которые помогают человеку расслабиться, избавиться от тревоги и стресса, а также погрузиться в медитативное состояние. Во время таких сессий часто применяют маску для сна и создают аудиальную маску — звуковое поле, в котором посторонние шумы становятся незаметными, а внимание концентрируется на целевых звуках (например, тибетские чаши, гонги, мелодические колокольчики). Такая маска может использоваться как инструмент для расслабления, терапии, защиты слуха или улучшения качества коммуникации.

Аудиальная маска, обогащенная ИИ, в ближайшие годы станет событием в звуковом поле коммуникации — она не просто подавляет шум, но преобразует сам способ бытия-в-звуке. Здесь технология выступает как оператор истины, выявляя и нейтрализуя всё, что не принадлежит к сущности диалога: она отделяет голос от хаоса, превращая случайные помехи в молчание, учитывая привычки, например, нейтрализуя голос соседей или добавляя звук бубенцов для вдохновения. ИИ здесь — не инструмент, а соучастник, ибо он не навязывает готовые решения, а каждый раз заново определяет, что должно быть услышано, исходя из ситуации и единственности слушающего.

Этот процесс можно назвать музыкализацией коммуникации — когда ИИ, подобно композитору, создает акустическую среду, в которой даже тишина становится частью партитуры. В таком пространстве маска больше не барьер, а условие возможности подлинной встречи с Другим: она позволяет голосу прорваться сквозь шум мира, не искажая его, но очищая до сути. Так технология, обычно отчуждающая, здесь возвращает нас к фундаментальной человеческой способности — слышать и быть услышанным.

Аудиальная маска создает новую чувствительность. Ведь чувствительность — это не система, не доказательство, а постоянная вибрация, неуловимая логика вкуса, которая позволяет нам различать оттенки тишины, нюансы шума, рельефы звукового ландшафта. Надеть аудиальную маску — значит позволить себе роскошь не слышать всё, а слышать что-то одно, услышать неочевидное, дать тишине право быть равной звуку. Возможно, аудиальная маска — это не столько средство, сколько приглашение к новому способу слушать. Это опыт радикальной воли к эстетическому опыту. В мире громкости она напоминает: иногда искусство — это искусство не слышать, а искусство выбирать быть в тени звука, а не под его динамиком.

Белый шум души

Идея аудиальной маски — звука, перекрывающего звук, — уходит корнями в древние ритуалы, где шумовые инструменты использовались как инструменты экстатического затмения реальности. В шаманских практиках бубны, трещотки и монотонные напевы создавали звуковую завесу, заглушающую обыденное восприятие и открывающую доступ к сакральному. Это была не просто маскировка, а активное замещение — мирской шум подавлялся ритуальным, чтобы вызвать измененное состояние сознания.

В античных дионисийских мистериях грохот тимпанов и пронзительные звуки авлоса создавали акустический фон, который не просто сопровождал, но и модифицировал сознание участников, позволяя замаскировать привычное восприятие реальности и перейти в иное состояние. Это была не грубая маскировка в современном понимании, не автоматизированный транс, а тонкая и нюансированная подмена одной акустической среды другой — с особым семиотическим и телесным эффектом.

Такие практики вышли за рамки сакрального и проникли в сферу власти. Греческие ораторы, выступавшие на агоре, отлично понимали силу фонового шума — будь то крики толпы или намеренно создаваемый конкурентами гам. В ответ они разрабатывали риторические стратегии, где модуляции голоса, паузы и повторы служили своеобразной аудиальной маской, позволяющей перекрыть помехи и удержать внимание слушателей. Уже тогда звук стал инструментом не только передачи смысла, но и его стратегического сокрытия — ведь именно то, что не все всё расслышали, могло служить принятию амбиций оратора. Соперники политика всем всё объяснили, а сам политик что-то объяснил не до конца, что-то потонуло в шуме, — но тем самым его предложение стало более желанным. Такую риторическую ситуацию мы находим и в теории Эроса как нехватки, которую развивает Платон в «Пире»: Сократ объясняет, что Эрос стремится к тому, чего не имеет, и потому несовершенен. Желание возникает там, где что-то исчезло.

Голос Сократа при этом становится своеобразной аудиальной маской — он звучит мягко, почти игриво, но за этим скрывается радикальная философская провокация. Его речь обволакивает слушателей, но вместо того, чтобы усыпить, пробуждает в них жажду истины. Это эротика звука в чистом виде: диалектика здесь — не сухой анализ, а интеллектуальное побуждение, где каждый обмен репликами подобен любовной игре, а умолчания и паузы работают как акустические вуали, лишь подогревая желание прикоснуться к сути. Когда Алкивиад, пьяный и влюбленный, врывается на пиршество с шумной свитой, эти крики усиливают строгий ритм философского откровения, потому что быстрее подогревают желание. Даже шепот Диотимы, незримо витающий над диалогом, напоминает, что эрос — это всегда игра в прятки между тем, что произнесено, и тем, что остается невысказанным. В этом смысле античный симпосий — первый в истории саундтрек к несостоявшемуся свиданию между телом и идеей.

Конечно, античные ораторы опирались на опыт античной драмы. Хор в античной пьесе — это не просто коллективный персонаж, но и сложный механизм звукового отвлечения: его партии часто «перебивают» ключевые монологи, создавая эффект смыслового мерцания. В «Орестее» Эсхила, например, хоровые песни одновременно и комментируют действие, и отдаляют зрителя от него как от обладающего всеобщей, а не частной значимостью, работая как акустический фильтр. А в комедиях Аристофана звукоподражательные пассажи и намеренно гротескные шумы становятся пародийной маской, скрывающей (и тем самым обнажающей) политические аллюзии.

Звук поверх звука: аудиальная маска как художественный жест

В литературе и театре звуковая маскировка часто становилась метафорой невысказанного или запретного. У Шекспира в «Макбете» крики совы и вой ветра во время убийства Дункана не просто создают атмосферу ужаса — они заглушают сам акт насилия, делая его почти неслышимым, но оттого еще более пугающим. Крики совы, вой ветра, шепот ведьм — все эти звуки образуют хор, который не просто сопровождает преступление, но становится его акустической тенью, вытесненной в область непроговоренного. Шум битв, шепоты заговоров, галлюцинаторные голоса — все эти элементы формируют не просто атмосферу, а особую акустическую эпистему, в которой власть конструируется через контроль над звуковым пространством. Интересно, что крики совы в сцене убийства Дункана (традиционно интерпретируемые как «предзнаменование») могут быть прочитаны как пример звукового протеста — природные шумы, сопротивляющиеся попыткам человеческих персонажей монополизировать смыслопорождение. В этом свете знаменитая реплика Макбета о «шуме и ярости» жизни как «сказки, рассказанной идиотом» приобретает новый оттенок: она маркирует не просто его экзистенциальный кризис, но кризис человеческой репрезентации как таковой.

Слова леди Макбет, как она видит пятна крови на руках, и ничего не может с этим поделать, когда ее голос превращается просто в вопль ужаса — заклинание против самой материальности голоса, против всего запретного для взгляда и речи (запятнанность), против способности голоса как несмываемого свидетельства о преступлении осквернять чистоту человеческого логоса. Крики Леди Макбет во время этого сомнамбулического эпизода, искусственно вырванные из приватной сферы в публичную, демонстрируют, как гендерные нормы эпохи регулировали не только поведение, но и акустические проявления человеческого. При этом сама структура шекспировского текста — с его постоянными перебивами, наложениями реплик, звуковыми помехами — работает как своеобразный протокол сопротивления: театральная условность превращается в инструмент деконструкции ренессансных представлений о гармоничном звучании власти. В этом смысле «Макбет» может рассматриваться как раннемодерный прецедент чувственного сопротивления — через звуковую анархию пьеса ставит под вопрос саму возможность устойчивой аудиальной иерархии.

В «Улиссе» Джойса аудиальная маска — это не просто шум Дублина, накрывающий внутренние монологи, а сам язык, становящийся звуковой завесой. Здесь голоса города — крики газетчиков, скрип трамваев, обрывки песен — не столько заглушают речь, сколько делают ее возможной, как если бы слову требовался этот хаос в качестве условия произнесения. Но что, если настоящая маскировка происходит не между звуком и тишиной, а внутри самого языка? Персонажи Джойса говорят, но их слова тут же растворяются в цитатах, штампах, обрывках рекламы — как будто каждый пытается перекрыть чужие голоса, даже когда говорит в одиночестве. Блум, Стивен, Молли — все они носят звуковые маски, сотканные из чужих слов, и в этом смысле «Улисс» оказывается великой партитурой аудиального мимесиса, где никто не говорит «от себя», потому что само «я» уже есть эффект звукового камуфляжа.

Тогда «шум» у Джойса — это не помеха, а форма существования языка, его способ быть услышанным именно через само-затемнение. Как если бы настоящая коммуникация требовала не чистоты сигнала, а его тотальной зашумленности — ведь только в гуле чужих голосов рождается что-то вроде собственного. В этом Джойс предвосхищает все наши современные звуковые ландшафты: его Дублин — это мир, где аудиальная маска уже не накладывается на реальность, а становится ее единственной тканью.

В музыке XX века техники наложения звуков превратились в осознанный художественный метод. У Джона Кейджа в «4′33″» тишина становится маской для случайных шумов зала, а у Брайана Ино в эмбиент-композициях фоновые звуки маскируют сами себя, создавая эффект бесконечности. Даже в кино, например в «Апокалипсисе сегодня» Копполы, рев вертолетов маскирует диалоги, превращая войну в сюрреалистический звуковой коллаж, где смысл тонет в какофонии.

В музыке XX века техники наложения звуков превратились в осознанный художественный метод. У Джона Кейджа в «4′33″» тишина становится маской для случайных шумов зала, а у Брайана Ино в эмбиент-композициях фоновые звуки маскируют сами себя, создавая эффект бесконечности. Даже в кино, например в «Апокалипсисе сегодня» Копполы, рев вертолетов маскирует диалоги, превращая войну в сюрреалистический звуковой коллаж, где смысл тонет в какофонии.

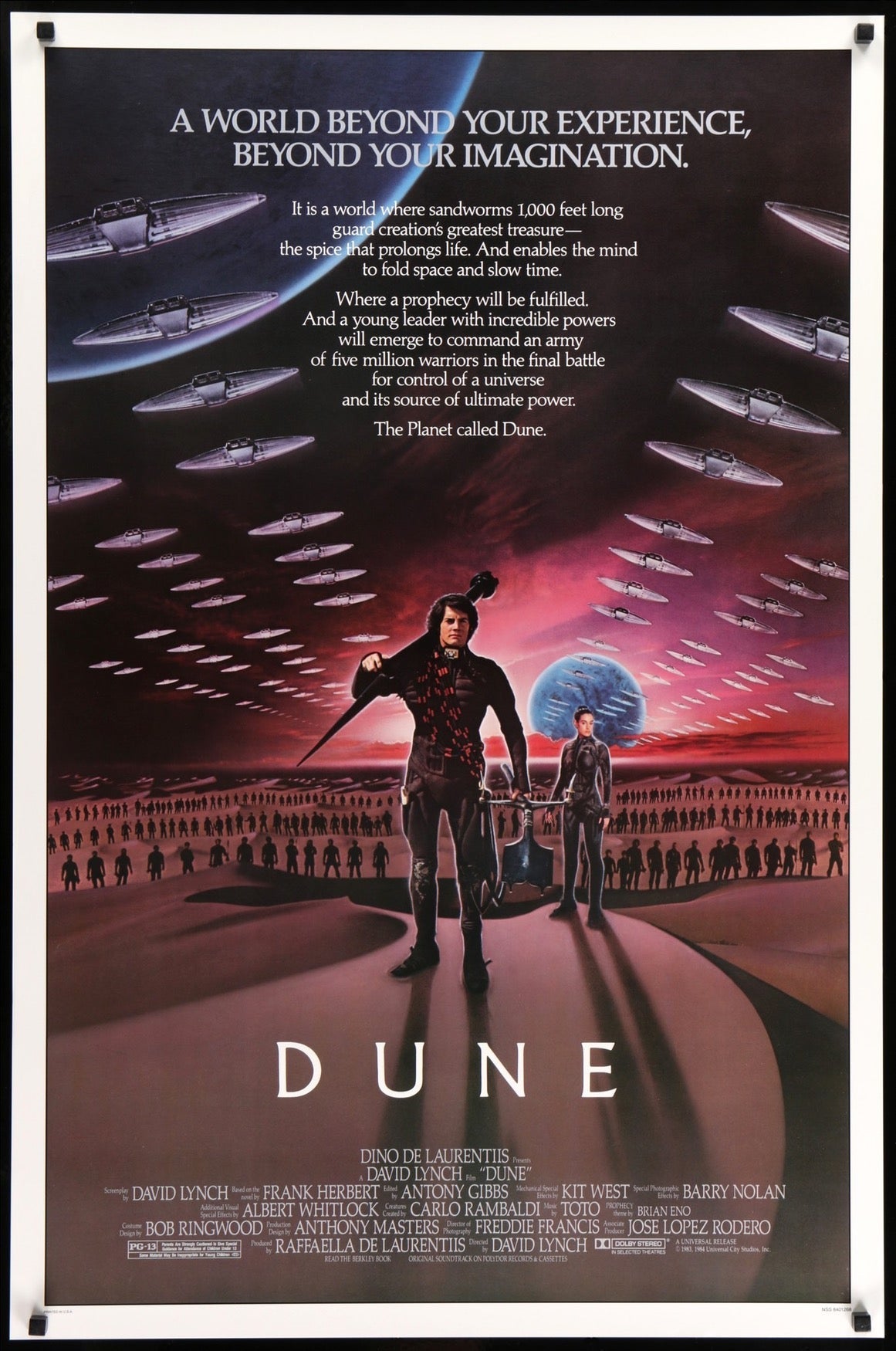

Брайана Ино мы вспомнили не случайно. Prophecy Theme Брайана Ино в «Дюне» Дэвида Линча (1984) — это не просто саундтрек, а звуковая маска в чистом виде, аудиальный аналог смеси специй. Она не иллюстрирует, а замещает реальность, накрывая пустыню Арракиса густым, дымчатым звуковым покрывалом, в котором растворяются границы между внутренним и внешним. Линч всегда работал со звуком как с материей, но здесь Ино доводит это до абсолюта: его тема — это не фон, а звуковая стена, за которой скрывается иной порядок реальности. Как если бы сама ткань кинопленки начала испускать низкочастотное гудение, предвосхищающее появление Пола Атрейдеса в качестве Квисатц Хадераха. Это не музыка в традиционном смысле, а скорее акустическая проекция его видений — звук, который маскирует сам себя, превращаясь в эхо будущего. Как белый шум в пустоте космоса, она одновременно и маскирует, и обнажает. Такова идеальная аудиальная маска или акустический камуфляж: она не заглушает, а трансформирует восприятие, как сон наяву. Это первый, но не последний такой сон наяву.

Брайана Ино мы вспомнили не случайно. Prophecy Theme Брайана Ино в «Дюне» Дэвида Линча (1984) — это не просто саундтрек, а звуковая маска в чистом виде, аудиальный аналог смеси специй. Она не иллюстрирует, а замещает реальность, накрывая пустыню Арракиса густым, дымчатым звуковым покрывалом, в котором растворяются границы между внутренним и внешним. Линч всегда работал со звуком как с материей, но здесь Ино доводит это до абсолюта: его тема — это не фон, а звуковая стена, за которой скрывается иной порядок реальности. Как если бы сама ткань кинопленки начала испускать низкочастотное гудение, предвосхищающее появление Пола Атрейдеса в качестве Квисатц Хадераха. Это не музыка в традиционном смысле, а скорее акустическая проекция его видений — звук, который маскирует сам себя, превращаясь в эхо будущего. Как белый шум в пустоте космоса, она одновременно и маскирует, и обнажает. Такова идеальная аудиальная маска или акустический камуфляж: она не заглушает, а трансформирует восприятие, как сон наяву. Это первый, но не последний такой сон наяву.

Аудиальная маска — это не просто щит от шума, а дверь в параллельную вселенную звука, где тишина становится мелодией, а хаос — новым порядком. В ее акустических складках мы теряем реальность, чтобы найти себя. Она учит нас слышать не ушами, а кожей, не мозгом, а памятью — и в этом ее сила: превращать самую грубую помеху в тончайший узор смысла.

Александр Марков, профессор РГГУ

Оксана Штайн, доцент УрФУ

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)