Свидетельства современников об «Одном дне Ивана Денисовича». К 60-летию выхода в свет. Часть 2

Сергею Сигачеву

В предыдущей публикации были помещены записи из дневников за ноябрь-декабрь 1961 года. Тогда московские друзья Александра Солженицына (сам он жил в Рязани) передали “Один день” в редакцию «Нового мира», и главный редактор журнала Александр Твардовский решил сделать всё, чтобы напечатать необыкновенную рукопись.

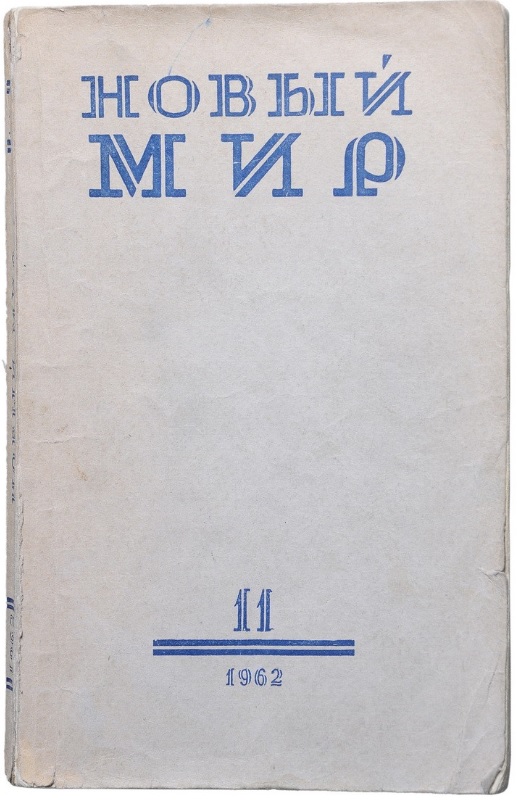

Сегодня публикуются заметки, появившиеся в дневниках спустя год, в предпоследнюю неделю ноября 1962-го. Журнал с “Одним днем Ивана Денисовича” (pdf-версия доступна на сайте библиотеки ImWerden) начал поступать подписчикам, в библиотеки и в торговую сеть. Тираж, обозначенный в выходных данных, составлял 96 900 экземпляров. Но в корпусе дневников, собранном на сайте “Прожито”, первые отклики большой читательской аудитории появляются в декабре. Ноябрьские дневниковые записи все до единой из литературного мира. В этом тексте собраны свидетельства с 20 по 24 ноября.

Сегодня публикуются заметки, появившиеся в дневниках спустя год, в предпоследнюю неделю ноября 1962-го. Журнал с “Одним днем Ивана Денисовича” (pdf-версия доступна на сайте библиотеки ImWerden) начал поступать подписчикам, в библиотеки и в торговую сеть. Тираж, обозначенный в выходных данных, составлял 96 900 экземпляров. Но в корпусе дневников, собранном на сайте “Прожито”, первые отклики большой читательской аудитории появляются в декабре. Ноябрьские дневниковые записи все до единой из литературного мира. В этом тексте собраны свидетельства с 20 по 24 ноября.

Одна запись от 24-го ноября особенно примечательна. Ее автор, писатель из Ленинграда Кирилл Успенский, вел дневник в лагере. Он не был крестьянским сыном, как Иван Денисович Шухов, но воевал и оказался в неволе. Только за решетку угодил уже в послесталинскую эпоху. Независимые речи и поведение (не боялся встречаться с иностранцами) привлекли к нему внимание госбезопасности. Кирилл Успенский стал едва ли не единственным членом Союза писателей, арестованным в годы оттепели за “контрреволюционную пропаганду”. В 1960-м ему вынесли приговор и отправили отбывать срок в Мордовские политические лагеря. Сохранилось его фото в Дубравлаге (см. дневниковую запись). Снимок сделан в 1961-м (вскоре послесталинская гуманизация режима сменится новым ужесточением и подобной возможности заключенные будут лишены). В ноябре 1962-го литературный заключенный из сталинских времен и настоящий заключенный из современности не встретились. Кирилл Успенский узнал об ”Одном дне» из хвалебных рецензий в центральной печати, журнал попал к нему в руки только в конце года.

Канва событий

3 июля 1962

Твардовский передал рукопись помощнику Хрущёва Владимиру Семеновичу Лебедеву. Циркуляция “Одного дня” выходит за пределы Москвы, как позднее стало известно Солженицыну, его читали в Ленинграде, Горьком, Киеве, Одессе, Харькове.

23 июля 1962

Обсуждение «Одного дня» в редакции «Нового мира», некоторые идеологически мотивированные поправки автор отклонил, другие вынужденно принял, чтобы публикация состоялась.

24–26 июля 1962

Солженицын редактирует «Один день» и привозит рукопись в редакцию.

6 августа 1962

Машинописный экземпляр «Одного дня Ивана Денисовича» направлен Никите Хрущеву.

Конец августа — начало сентября 1962

В Пицунде (по другой версии, в Гаграх) помощник Хрущёва Лебедев познакомил с “Одним днем” своего шефа и двух других партийных сановников — Климента Ворошилова и Анастаса Микояна.

15 сентября 1962

Лебедев (помощник главы государства) телефонным звонком сообщил Твардовскому, что «Один день» одобрен Хрущёвым.

20 сентября 1962

Твардовский получил из ЦК КПСС указание срочно подготовить 20 экземпляров «Одного дня» для рассылки членам Президиума ЦК.

22 сентября 1962

Экземпляры «Одного дня» Твардовский лично доставляет в ЦК.

20 октября 1962

Твардовского принял Хрущёв. Он рассказал поэту, что настоял на публикации «Одного дня», другие партийные сановники не решались высказаться однозначно.

3 ноября 1962

Номер «Нового мира» с «Одним днём» подписан в печать.

15 (по другим данным, 14) ноября 1962

В редакции получен сигнальный экземпляр № 11.

17 ноября 1962

Начата рассылка № 11.

19 ноября 1962

Около 2000 экземпляров журнала привезены в Кремль для участников пленума ЦК КПСС.

Александр Твардовский (1910–1971)

Поэт и писатель, главный редактор «Нового мира»

[20 ноября.] Первый день пленума — доклад Н. С. [Хрущёва] Как всегда, длинновато, необязательно для пленума ЦК по техн<ическим> подробностям и т.п., как всегда, главный интерес не в «тексте», а в том, когда он отрывается, «т<ак> ск<азать>, от текста».

Кого я ни спрашивал, так никто и не мог мне сказать, как оно будет все в смысле территориальном, при двойственности «бюро» и исполкомов советов, обкомов и бюро национ<альных> партий. Но главное было не в этой «перестановке стульев», столь привычной нам и уже всякий раз и наперед — предполагаемой при всякой нынешней. Но слова «бюрократизм», «бюрократ» и синонимы их особенно зачастили и в «тексте», и, особенно, в отступлениях от него, вплоть до: «То, что у нас произошло в Новочеркасске, результат бюрократического отношения к насущным нуждам трудящихся» (расценки). Это вообще впервые из уст правительства и партии о таких «происшествиях» у нас.

И далее: «Сталин, совсем сойдя с ума, строил аппарат (партийный и правительственный) с расчетом, чтобы он стоял над рабочим классом, над народом. Он не доверял народу и боялся его».

После приведения ленинской записки о «партии, стоящей у власти, защищающей своих мерзавцев» — об аресте (или привлечении к суду) за последнее время 12 тыс., в т.ч. 4 тыс. партработников, за грязные дела, гл<авным> образом взятки (в том числе работниками прокуратуры и суда), (Тёркин (не помню, по какому поводу): — Ах, и здесь… (берут) и об отмене пост<ановления > ЦК от 38 г. о порядке ареста и привл<ечении> к суду членов партии (санкция райкома и т.д.).

Как обычно, хорош был огонь по частностям бюрократического идиотизма в пром<ышленно>сти («шины и машины», «фиат» и «запорожец» и т.п.).

После вечернего заседания вышел из зала — ух ты: почти у всех в руках вместе с красной обложкой только что розданного доклада — синяя «НМ», № 11 (подвезли, кажется, 2000). Спустился вниз, где всякая культторговля, — очереди (несколько) к стопкам «НМ». И это не та покупка, когда высматривают, выбирают, а когда давай, давай — останется ли…

Вечером поделился с Заксом, а он говорит, что весь день в редакции бог весть что — звонки, паломничество. В киосках — списки на 11 №, а его еще там и нет, — сегодня, должно быть, будет.

Нужно же мне, чтобы я, кроме привычных и изнурительных самобичеваний, мог быть немного доволен собой, доведением дела до конца, преодолением всего того, что всем без исключения вокруг меня представлялось просто невероятным. —

Владимир Лакшин (1933–1993)

Литературный критик, литературовед, прозаик, мемуарист. В 1960-е — заместитель главного редактора журнала «Новый мир»

20 ноября. Кругом толки о Солженицыне. Появились и первые рецензии. В вечернем выпуске «Известий» от 18 ноября статья К. Симонова, в «Правде» В. Ермилов пишет, что солженицынский талант «толстовской силы».

Были с И. А. Сацем в Переделкине, навещали там М. А. Лифшица, обедали с ним. «В тех несвободных условиях, какие показывает Солженицын, — рассуждает Лифшиц, — и стал возможен свободный “социалистический труд”. Если бы я писал статью об этой повести, обязательно бы “Великий почин” Ленина вспомнил», — то ли всерьез, то ли с иронией говорит М. А.

«Вопрос соотношения цели и средств — пожалуй, главный вопрос, который сейчас всех в мире занимает».

Навещал в эти дни и Маршака. Он после болезни лежит в расстегнутой белой рубахе, дышит тяжело, приподымается с подушек и говорит, говорит без умолку. В том числе, и о Солженицыне говорит, называя его то Солженцев, то Солженцов («этот Солженцев, голубчик…»).

«В этой повести народ сам от себя заговорил, язык совершенно натуральный». Говорил еще о познавательном эффекте хорошей литературы — из «Солженцева» можно узнать, как течет весь день зэка, что едят и пьют в лагере и т. п. Но это было уже мелковато. «Голубчик, почему бы ему ко мне не приехать? Ведь, кажется, он был у Ахматовой? Так приведите его ко мне».

Как-то недавно Маршак целый вечер рассказывал мне о Горьком: о своем знакомстве с ним на даче Стасова, о расхождении потом и о поддержке Горьким их дела — ленинградской редакции Детиздата. «Горький умел очаровывать. Он высасывал из человека все и потом охладевал к нему».

«Расскажите, что делается в журнале, — просил Маршак. — Году в 1938-м или 39-м мы мечтали с Твардовским завести свой журнал. Как я теперь понимаю, это должен был быть “Новый мир”… Журнал надо вести так, чтобы каждый его раздел мог вырасти в отдельный журнал».

В ближайшие дни после выхода в свет № 11 состоялся очередной Пленум ЦК. У типографии запросили 2200 экземпляров журнала, чтобы продавать его в киосках на Пленуме.

Кто-то пошутил: «Они же доклад обсуждать не будут, все “Ивана Денисовича” будут читать». Ажиотаж страшный, журнал рвут из рук, в библиотеках с утра на него очереди.

Твардовский был на Пленуме и говорил, что сердце у него заколотилось, когда он увидел в разных концах зала голубенькие книжки. К нему подходили многие — Чернышов, секретарь Владивостокского крайкома, Горячев из Новосибирска. Последний, кажется, сказал: «Да у меня в области таких хозяйств сколько хочешь, но зачем о них писать?»

Давид Самойлов (1920–1990)

Поэт, был близок к диссидентскому кругу

20 ноября. Тысяча мелких дел. Беготня по городу, утомительная и угнетающая.

Вышел «Новый мир» с повестью Солженицына.

Весь вечер провозился с пьяным ничтожеством Светом Придворовым. Это грубая, глупая, запойная скотина. Жена его, цыганка Вера, беззаботна и мила, как птица. Из-за нее я и таскался с ним.

Домой прибрел ночью, прогуляв деньги, нужные весьма.

Александр Твардовский

22 ноября. На пленуме всё, как обычно, — громкое чтение «текстов» без поднятия глаз на слушателей, за исключением, м.б., вчерашнего свинаря, которого я назвал первым после Н.С. [Хрущёва] оратором, поскольку он позволял себе хоть кое-какие отвлечения от «текста» и даже начал речь словами «от себя»: «оратор я неважный». От 12 до 2 — наиболее тяжкий отрезок времени: просматривал новое, дополненное издание «Истории КПСС». Убожество новой лжицы взамен старой лжи, обладавшей, по крайней мере, большей самоуверенностью и безоговорочностью. Культ личности, оказывается, «не мог поколебать ленинских идеологических и организац<ионных> форм», а между тем ниже речь идет о «восстановлении ленинских норм». Все, что в истории советского периода неразрывно связано с именем Сталина и явилось успехами социализма, все это делала «Партия», вопреки воле Сталина и т.д„ и т.п. Жалкое впечатление: поручили мелкому чиновнику «исправить» известный «краткий курс», он и делает это, стремясь не упустить ни одного из «указаний» и «разъяснений», но без всякой заботы относительно убедительности целого. Горе! — Солженицына (не то 2000, не то 1700 экз.) не хватило на пленуме.

22 ноября. На пленуме всё, как обычно, — громкое чтение «текстов» без поднятия глаз на слушателей, за исключением, м.б., вчерашнего свинаря, которого я назвал первым после Н.С. [Хрущёва] оратором, поскольку он позволял себе хоть кое-какие отвлечения от «текста» и даже начал речь словами «от себя»: «оратор я неважный». От 12 до 2 — наиболее тяжкий отрезок времени: просматривал новое, дополненное издание «Истории КПСС». Убожество новой лжицы взамен старой лжи, обладавшей, по крайней мере, большей самоуверенностью и безоговорочностью. Культ личности, оказывается, «не мог поколебать ленинских идеологических и организац<ионных> форм», а между тем ниже речь идет о «восстановлении ленинских норм». Все, что в истории советского периода неразрывно связано с именем Сталина и явилось успехами социализма, все это делала «Партия», вопреки воле Сталина и т.д„ и т.п. Жалкое впечатление: поручили мелкому чиновнику «исправить» известный «краткий курс», он и делает это, стремясь не упустить ни одного из «указаний» и «разъяснений», но без всякой заботы относительно убедительности целого. Горе! — Солженицына (не то 2000, не то 1700 экз.) не хватило на пленуме.

Давид Самойлов

21—22 ноября. В Шереметьеве. Просыпался ночью от счастья. Так тихо, блаженно и свободно. Я был один. Читал только поэму Володи Корнилова, удивительно талантливую. С ним пил вино… Спал остальное время. Вышла повесть Солженицына. Это настоящая большая литература. Но что будет с этим писателем? При нерасчлененности нашей общественной жизни, при грубом ее разделении — я с ним. А что будет потом? Есть в этом и неприятные нотки. И будут вокруг интеллигентские слюни. Дай Бог ему это все пережить.

Лидия Чуковская (1907–1996)

Писательница, публицист Самиздата, редактор, создала историко-литературный памятник «Записки об Анне Ахматовой», дочь Корнея Чуковского

23 ноября. Днем я привезла Анне Андреевне из Переделкина от Корнея Ивановича новый, с учетом всех ее замечаний и просьб, вариант предисловия. Анна Андреевна на кушетке — растрепанная, неприбранная, без лифчика, тучная. Такой она часто бывает с утра. Папку с рукописью сунула себе под подушку. Она хочет вручить Дедову статью Скоринихе для «Знамени», а если «Поэма» не пойдет в «Знамени» — передать в «Москву».

— Это — шедевр Корнея Чуковского, — сказала она. — Вот увидите, как его работа будет оценена. Статья написана громко. У нас совсем утрачено это искусство.

За стенкой зазвонил телефон. На длинном шнуре Ника из другой комнаты принесла аппарат и поставила на низенький столик возле кушетки. Только что Анна Андреевна казалась мне некрасивой, старой, обрюзгшей, и вдруг на моих глазах совершилось «обыкновенное чудо», обычное, столько раз мною виденное, ахматовское преображение. Исчезла беззубость, исчез большой живот. Властно взяла она трубку. Царственным движением откинула шнур. Повелительно заговорила.

Не дослушивая и не допуская возражений (в трубке копошился какой-то мужской голос), она произнесла, что раньше декабря-января вéчера ее устраивать не следует; что все участники сейчас отсутствуют (например, Жирмунский за границей) или не могут (Тарковский), что за 50 лет литературной работы она заслужила обдуманный, профессионально исполненный вечер, а не самодеятельность. Не дослушав, она раздавила чьи-то возражения, попросту положив трубку на рычаг.

— Слава Богу, отменила. Он говорит: вечер намечен на 29-е, потому что им надо к сроку выполнить план. Вы подумайте только: они выполняют план, а я из-за этого должна быть представлена Бог знает как… В январе я, быть может, сама приеду. А умру к тому времени — еще лучше: большой портрет на сцене и очень много цветов.

Заговорили о Солженицыне.

— Можете себе представить, что с ним сейчас делается? Мгновенная мировая слава. Он дает урок, подходит к доске, пишет мелом, а все ученики уже читали газеты, полные его именем… Трудно себе это вообразить.

— Ну, вам не так уж трудно.

— Я тогда не стояла у доски.

Я торопилась домой, потому что в три часа мне назначено было звонить Кожевникову по поводу «Софьи». Анна же Андреевна ждала Наташу Рожанскую, потом болгар — мне не хотелось звонить при них. Я поднялась. Анна Андреевна вышла проводить меня в переднюю.

— Если даже не напечатают сейчас ни «Поэму», ни «Софью Петровну», — сказала она (тут я поперхнулась от этого сопоставления и до сих пор испытываю неловкость), — если даже не напечатают сейчас ни «Поэму», ни «Софью Петровну», все равно: теперь можно повторить сталинские слова: «жить стало лучше, жить стало веселей». И все потому, что его нет. Не правда ли, Лидия Корнеевна?

Я пришла домой, позвонила в «Знамя», выслушала обдуманную злорадную грубость Кожевникова, прилегла на диван, чтобы унять сердцебиение и, когда оно чуть утихло, заснула. Разбудил меня телефонный звонок.

Звонила Анна Андреевна.

— Ну, что в «Знамени»?

— Кожевников сказал мне: у нас в редакции лежат две вещи на ту же тему, что и ваша. Но перед вашей они имеют большое преимущество в идейном и художественном отношении.

Анна Андреевна помолчала.

— Ну, а что у вас? — спросила я. — Были болгары?

— Были. Целых четверо. Фотографии, автографы, лесть, Бог знает что. Я приняла их верноподданические чувства.

— А Скорино? — спросила я. — Еще не прочитала? Не звонила?

— Нет. Еще нет. Я думаю, она ответит мне, что у них в редакции лежат две поэмы на ту же тему, что и моя, имеющие перед моей большие преимущества в идейном и художественном отношении… Всего хорошего. Приходите скорей.

24 ноября. Александр Трифонович сказал, передавая мне рассказы Солженицына: «Посмотрите внимательно перед обсуждением. Но впрочем, вам остались мелкие камушки, булыжники я оттуда уже повыкидывал».

Прочитал Твардовский и пьесу Солженицына («Свеча на ветру») и сказал ему: «Теперь вы можете оценить мою искренность — пьесу я печатать не советую».

«Я думаю поговорить о ней еще со специалистом-режиссером», — ответил Солженицын. «Но ведь он скажет “великолепно”, — парировал Твардовский, — втянет вас в колесо поправок, переделок, дополнений и т. п.».

В «Новый мир» хлынул поток «лагерных» рукописей не всегда высокого уровня. Принес свои стихи В. Боков, потом какой-то Генкин. «Как бы нам не пришлось переименовать наш журнал в “Каторгу и ссылку”», — пошутил я, и Твардовский на всех перекрестках повторяет эту шутку.

«Сейчас все доброе к нам поплывет, — говорит Твардовский, — но и столько конъюнктурной мути, грязи начинает прибивать к “Новому миру”, надо нам быть осмотрительнее».

24-го вечером пировали в ресторане «Арагви» нашу победу. Подняв бокал за Солженицына, следующий тост Александр Трифонович произнес за Хрущёва. «В нашей среде не принято пить за руководителей, и я испытывал бы некоторую неловкость, если бы сделал это просто так, из верноподданнических чувств. Но, думаю, все согласятся, что у нас есть сейчас настоящий повод выпить за здоровье Никиты Сергеевича».

Корней Чуковский (1882–1969)

Корней Чуковский (1882–1969)

Поэт, писатель, литературовед

24 ноября. Сталинская полицейщина разбилась об Ахматову… Обывателю это, пожалуй, покажется чудом — десятки тысяч опричников, вооруженных всевозможными орудиями пытки, револьверами, пушками — напали на беззащитную женщину, и она оказалась сильнее. Она победила их всех. Но для нас в этом нет ничего удивительного. Мы знаем: так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее всех полицейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, не убьешь. Это я знаю по себе. В книжке «От двух до пяти» я только изображаю дело так, будто на мои сказки нападали отдельные педологи. Нет, на них ополчилось все государство, опиравшееся на миллионы своих чиновников, тюремщиков, солдат. Их поддерживала терроризованная пресса. Топтали меня ногами — запрещали — боролись с «чуковщиной» — и были разбиты наголову. Чем? Одеялом, которое убежало, и чудо-деревом, на котором растут башмаки. Сейчас вышел на улицу платить (колоссальные) деньги за дачу — и встретил Катаева. Он возмущен повестью «Один день», которая напечатана в «Новом Мире». К моему изумлению он сказал: повесть фальшивая: в ней не показан протест. — Какой протест? — Протест крестьянина, сидящего в лагере. — Но ведь в этом же вся правда повести: палачи создали такие условия, что люди утратили малейшее понятие справедливости и под угрозой смерти не смеют и думать о том, что на свете есть совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать себя шпионом, чтобы следователи не били его. В этом вся суть замечательной повести — а Катаев говорит: как он смел не протестовать хотя бы под одеялом. А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал рабьи гимны, как и все. Теперь я вижу, как невыгодна черносотенцам антисталинская кампания, проводимая Хрущёвым. Повесть эту прочитал Хр. и разрешил печатать к ужасу всех Поликарповых.

Кирилл Успенский (1915–1984), лит. псевдоним Косцинский

Литератор, профессиональный военный, политзаключенный, эмигрант

[24 ноября.] Будто ничего не изменилось. Будто на дворе по-прежнему какой-нибудь 37-ой или 49-ый год. Всю ночь снились мне какие-то кошмары, то лубочно-сатирические сны, навеянные этой гнусной книжонкой3.

…Эта мерзость, это гнусное, чуть не на веленевой бумаге, чуть ли не сегодня напечатанное надругательство над человеком и всем человеческим — по принципу: «А ну его!» и вдруг — всегда, всегда это вдруг — наскакиваю сегодня на как-то и почему-то пропущенную, незамеченную рецензию Симонова в «Изв.» за 18.11 — «О прошлом во имя будущего» и — еще одно вдруг — на рецензию Г. Бакланова «Чтоб это никогда не повторилось» в ЛГ 22.11 — обе об опубликованной в №11 Нов. мира повести А. Соложеницына [так в рукописи] «Один день Ивана Денисовича» — рецензии, кот. нельзя читать без боли из-за того, о чем, отраженно, говорят они, и без радости за то, что об этом говорят. Но самое непостижимое [или, напротив, постижимое?] что и то и другое появляется одновременно, уживается рядом.

Геннадий Кузовкин, историк, исследователь инакомыслия в СССР

(Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал»)

Окончание следует…

3 Речь идет о пропагандистском издании «Враг не достигнет цели», где был тенденциозно выведен К. Успенский. 23 ноября 1962 он записал в дневнике об этом сборнике: «Омерзительная стряпня, после прикосновения к которой хочется бежать в баню. — Похоже, что мне выдумали еще один псевдоним: В. Д. Угаров». — Прим. публ.

(3 оценок, среднее: 3,67 из 5)

(3 оценок, среднее: 3,67 из 5)

Этот журнал я читал уже переплетенный и изрядно зачитанный. Соседка выписывала НМ и сделала из повести книжку. Надо сказать, что «ОДИД» как и его более ранние рассказы это ИМХО самое художественное, что он написал. Всё остальное уже больше публицистика-документалистика.

«Матрёнин двор» и рассыпанный в наборе «Раковый корпус» с персонажем Костоглотовым (alter ego; в Денисыче — главперсонаж намеренно «из простых» не из «гнилых интэллихэнтов») и даже верный по массиву фактов «Архипелаг» — они не слабее, считаю, в художественном плане.

Тогда под Рязанью с первой женой Натальей Решетовской (сошлись после ГУЛАГ’а и последующей ссылки, в лагере началась его раковая болезнь) А.И. находился на вершине творческого под’ёма. Простым учителем математики и физики работал (два образования: ростовонадонский физмат чуть ли не с Мордухай — Болтовским и заочный ИФЛИ, где Померанц Григорий Солом и Кардин Эмиль Владимир по Москве, кадровый офицер-артиллерист командир батареи звуковой локации, кажется, капитан по фронту).

Л.К.

Довелось присутствовать на встрече в Москве на Ярославском вокзале в 1994-м, совсем другая история с «другим» уже человеком.

К.

Конечно другой. Он пожил в загранке, насмотрелся. Патриотом был.

В.И. Ульянов тоже был патриотом типа. К сожалению.

Л.К.

Полемику с Андреем Донатовичем Синявским читали, нет, по «образованщине»?

К.

Спектр патриотов, согласитесь, широк. Полемику не читал, хотя с термином, пожалуй, соглашусь. Образованных много, умных мало. Что интересно, я встречал больше умных среди необразованных (наверное, статистика) ))

Я и до «Одного дня..» всё знал — деда арестовали в 1927-ом и умер он от лагерного туберкулеза, братья отца отсидели по десятке с последующей реабилитацией, отец рассказывал о голодоморе, который он видел своими глазами — но лишь после «Одного дня..» между мной и большевиками разверзлась пропасть.

[…] ИСТОЧНИК: Троицкий вариант https://trv-science.ru/2022/12/kuzovkin-solzhenitsyn-2/#lightbox-gallery-0/5/ […]