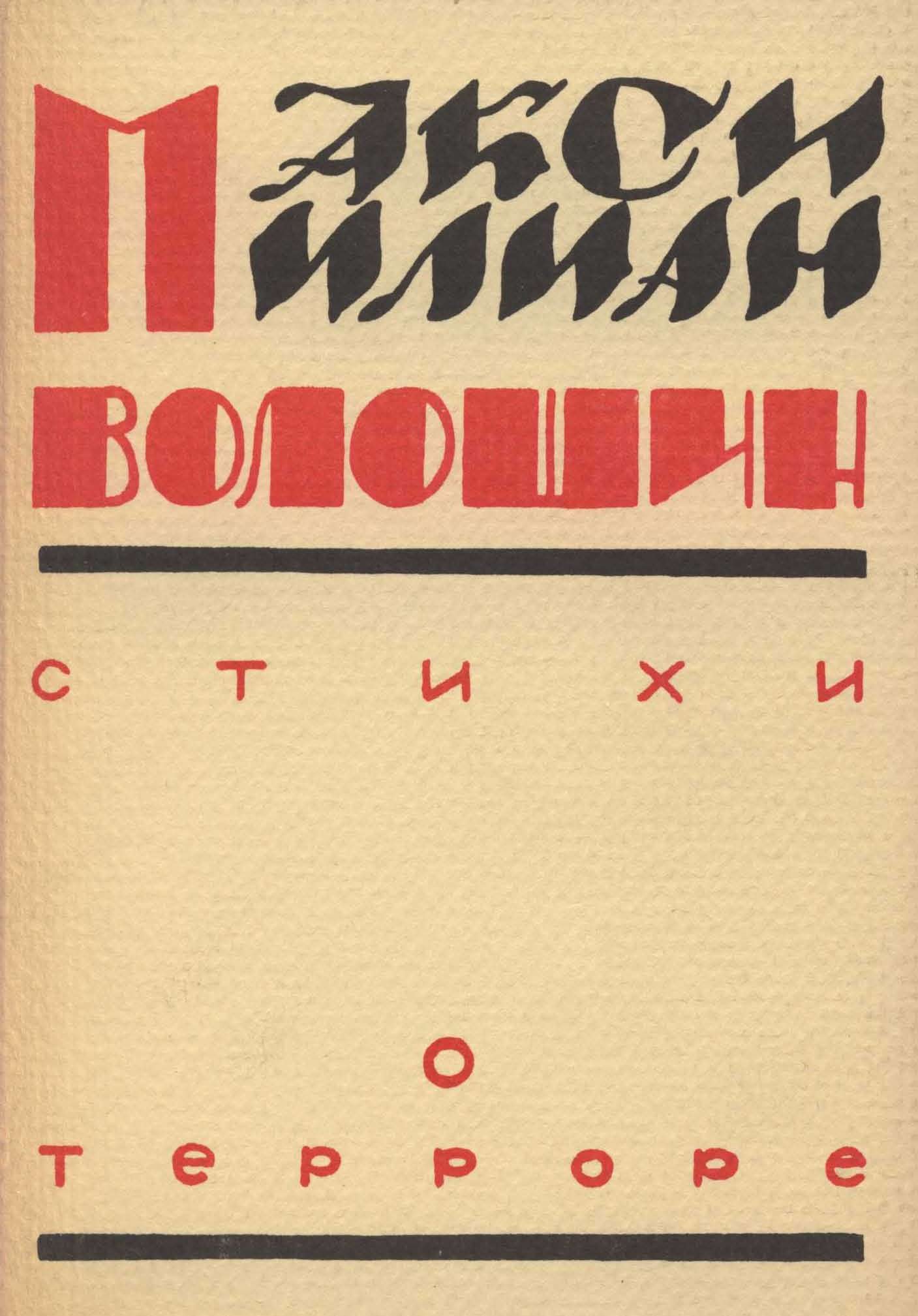

К столетию публикации в Берлине «Стихов о терроре» (1923)

Артёму Юрьевичу Боярскому

Та глина, из которой Бог лепит личность поэта, состоит из страдания, счастья, веры и мастерства.

Максимилиан Волошин

(в записи Семёна Липкина)

Войди, мой гость

И как матрос его — настоящий матрос, так поэт он —

настоящий поэт, и человек — настоящий человек.

Марина Цветаева, Живое о живом

Максимилиан Александрович Волошин cумел остаться верным самому себе, не изменив себе ни в одной черте наперекор давлению душащего общества, сквозь войну, революцию и террор. Непреклонный Волошин один среди русских поэтов написал стихи о крымском красном терроре. Триумф в войне и революции бесчеловечного машинного общества под лозунгами свободы, равенства и братства он описал в поэме «Путями Каина» — и всей своей жизнью учил, как сойти с братоубийственных путей.

Взаимодействуя с внешним миром доброжелательно, но бескомпромиссно, он сумел построить свой особый, личный мир стихов, акварелей, критики, писем, помощи людям и щедрого гостеприимства, тепло даримого им в Доме поэта.

Если невероятное человеческое благородство Волошина признается единогласно, если в перенасыщенных склокой мемуарах Серебряного века ни один современник, как бы мало ни был он расположен к нашему герою — ни Бунин, ни Ходасевич, ни Эренбург, ни даже сама Надежда Яковлевна Мандельштам — не выдвинул против Волошина-человека ни одного хоть сколько-нибудь заслуживающего внимания потомков возражения, то утверждение поэтической бездарности Волошина — устойчивое критическое клише: «Это был очень милый, очень образованный, очень одаренный, но и очень легкомысленный, даже порой легковесный человек, писавший довольно поверхностные стихи, из которых самые неудачные своей оперной красотой имели наибольший успех у некомпетентных ценителей» (В. Ходасевич, «Современные записки», 1932).

Прошедшие девяносто лет показали поспешность такого суждения. Я лично знаю людей, чей любимый русский поэт — Максимилиан Волошин. Его стихи можно любить, его читатели любят его всем сердцем — и это важнее, чем сколь угодно справедливые указания на замкнутость или немузыкальность стихов Волошина. Мне особенно дороги его «Стихи о терроре» и точная социальная критика поэмы «Путями Каина».

Я люблю его блестящие афоризмы, эти «иверни» («Великий Пётр был первый большевик»), щедрой рукой рассыпанные по стихам, статьям и переписке.

Я люблю его акварели — в середине 1920-х он работал над ними каждый день и щедро раздаривал.

Я горячо восхищаюсь щедростью Волошина-критика. Если Гумилёв и Брюсов о «Вечернем альбоме» отозвались сочувственно, но несколько покровительственно, то Волошин сразу понял и написал, что Цветаева — «чудо»! Афоризм Волошина «Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: „Скажите откровенно, сколько вам лет?“ — но не решаешься, боясь получить в ответ: „Две тысячи“» — может быть, лучшее, что сказано о Кузмине.

Написанная Волошиным биография открыла мне Сурикова. Волошин описывает прием, оказанный юному Сурикову, приехавшему поступать в Академию художеств: «Шренцер <…> перелистал эти детские работы, сделанные в Красноярске с таким творческим рвением, любовью, слезами и муками, „что не выйдет“. Тонкие карандашные рисунки, подцвеченные акварелью „от себя“ <…>, рисунки, в которых были с таким тщанием переданы и „складки, что так тонко сделаны“, и „ручка, что так тонко лепится“. Посмотрев всё это, инспектор Академии изрек: „Это ваши работы? Да за такие рисунки вам даже мимо Академии надо запретить ходить“».

Замечательно определение Волошина судьбы художника: «Обычно судьба, когда ей надо выплавить из человека большого художника, поступает так: она рождает его наделенным такими жизненными и действенными возможностями, что ему их не изжить и в десяток жизней. А затем она старательно запирает вокруг него все выходы к действию, оставляя свободной только узкую щель мечты, и, сложив руки, спокойно ожидает, что будет».

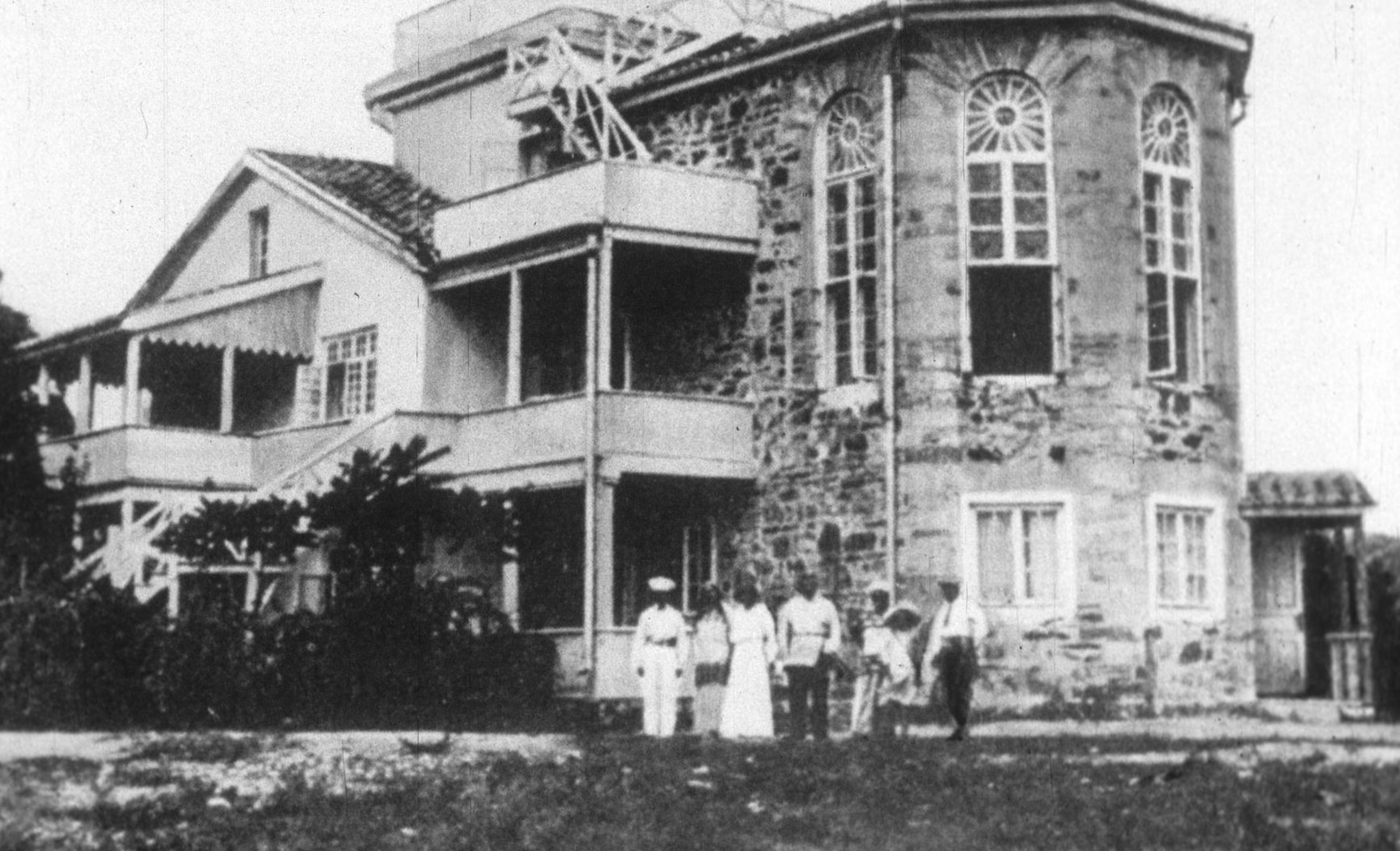

Дом Волошина в Коктебеле, Дом поэта, — зримое воплощение волошинской щедрости. Крым с отрочества дарил Волошину новое дыхание: еще в феодосийской гимназии он встретил так не хватавших ему в Москве людей, сумевших его оценить и понять, например преподавательницу Феодосийского женского училища, собирательницу татарских вышивок Александру Михайловну Петрову, с которой эпистолярная дружба свяжет его до ее смерти в 1921 году.

Летом 1911-го в Доме поэта навстречу Цветаевой выйдет «пламенный, великодушный, глубокий юноша», тот, в чьем «лице трагически слились две древних крови», тот, кто «тонок первой тонкостью ветвей», — «самый родной на всю жизнь» — только что переживший самоубийство матери 17-летний Сергей Яковлевич Эфрон. А 16 лет спустя, в 1927 году, в другой стране и другом мире, но в том же Доме поэта Кузьма Сергеевич Петров-Водкин создаст свою, быть может, самую необычную работу — «Землетрясение в Крыму».

С неподражаемым Эрихом Фёдоровичем Голлербахом («Ни в одной области жизни не дышится так легко и свободно, как в области Искусства») меня Волошин познакомил.

Булгаков, Замятин, Брюсов — не только каждого, но даже одного из ста невозможно здесь перечислить — ведь только в 1928 году Волошин и его вторая жена Мария Степановна Заболоцкая приняли в Доме поэта 625 человек!

Мария Степановна Заболоцкая-Волошина сохранит дом после смерти поэта, в частности, сквозь гитлеровскую оккупацию — а от нее эстафету жертвенной любви к Киммерийскому кудеснику примет Владимир Петрович Купченко, чей вклад в сохранение наследия Волошина невозможно переоценить. Владимир Петрович Купченко привел волошинский корпус в его сегодняшнее образцовое состояние — 17 томов стихов, прозы, публицистики, переводов, переписки и дневников опубликованы Пушкинским домом, прокомментированы (с некоторым лаконизмом), оцифрованы все 17 томов! (Сравним, например, с корпусом Анненского: что опубликовано из переписки Анненского, за вычетом писем к Волошину?) Сегодняшний директор музея-заповедника Олег Владимирович Осадчий с 1997 года по 2014-й служил Керченским градоначальником — не правда ли, поразительно волошинская история?

Невероятно притягательно владычество Волошина над временем. Сказавший «Человек — сокращение Вселенной» Максимилиан Волошин умел сочувствовать «двум тысячам» лет христианской истории — и именно потому остаться самим собой в сегодняшнем страшном дне, дав изумительный пример щедрости, цельности и мужества.

Война. Anno mundi ardentis

Самое страшное то, что война точно смешала языки: с самыми близкими духовно нельзя согласиться, говоря о вещах, кажущихся очевидными.

М. А. Волошин — Ю. Л. Оболенской,

8 (21).10.1914, Арлесгейм

Максимилиан Волошин встретил Первую мировую войну, путешествуя из Коктебеля в Швейцарию: «Одесса, Дунай, Галац, Предял, Карпаты, Брассо», затем Будапешт («толпы народа, крики»), Вена («русские деньги не имеют больше курса»), Мюнхен — Цюрих — Базель (31.07.1914, по словам М.А., в день закрытия железнодорожного сообщения с Германией) — и Дорнах («тишина: луга, деревья, холмы»… «и надо всем последний разговор с мамой: „К Штейнеру едешь… думаешь лучше стать — не станешь. Ты весь ложь и трус. И не пиши мне, пожалуйста. Раньше я говорила тебе — для меня в жизни был только ты. Теперь ты больше для меня не существуешь. Понял?“»).

В начале Первой мировой войны Европу охватил истерический кровожадный энтузиазм войны до победного конца, до полного уничтожения врагов во имя идеалов свободы, прогресса и демократии. Особенно активно проявили себя английские писатели: «Look at the effects which our victory must have over the whole wide world. Everywhere it will mean the triumph of reasoned democracy» (Sir Arthur Conan Doyle, To arms! NYT, 27.9.1914).

Впрочем, французские не отстали: «Ils ont porté à l’Allemand des coups dont il périra <…> Que les braves se réjouissent! <…> il faut que la France donne de toutes ses forces, forces militaires, forces financières, forces industrielles, forces matérielles et forces morales <…>Il faut que notre nation s’y jette toute! <…> Que tous les Français rivalisent de zèle <…> Que tous se sacrifient» (Anatole France (Prix Nobel de la littérature), Sur la voie glorieuse).

Часть русских интеллигентов приняла сторону культурных немцев — как первая жена поэта Маргарита Волошина («Маргоря меня очень огорчает своим пристрастием к немцам <…> пишет о жестокостях русских <…> даже какое-то злорадство. — Что вот русские какие — похуже немцев» (А. Н. Иванова — М. А. Волошину, 29.10.1914)); другие — демократических французов, как сам Волошин: «Безоглядно радуюсь только тому, что Франция останется жива и будет еще долго Париж» (М. А. Волошин — Ю. Л. Оболенской, 16–19.11, 29.11–02.12.1914).

Когда Волошин увидел, что война за торжество демократии во всем мире мгновенно обернулась отменой культуры Западной Европы, пришло отрезвление «на десятом месяце войны, зная, как много поэтов, литераторов, художников этого поколения погибло в траншеях» («Поколение 1914 года»), за отрезвлением страшное понимание: «Франция в первый же год войны швырнула на убой всё свое молодое искусство. Одних поэтов было убито во Франции больше трехсот <…> равенство всегда обрубает ноги более высокому, так как не может заставить вырасти карлика. На наших глазах погибло то, что было величайшей драгоценностью Европы» («Судьба Верхарна»). Отсюда совсем недалеко уже до чеканной ясности формулировок «России распятой»: «Все формы народоправства создают в частной жизни тяжелый и подробный контроль общества над каждым отдельным его членом, который совершенно несовместим с русским анархическим индивидуализмом. При монархии Россия пользовалась той политикой свободы частной жизни, которой не знала ни одна из европейских стран. Потому что политическая свобода всегда возмещается ущербом личной свободы — связанностью партийной и общественной».

Война раскрыла Волошину Францию: «В каждое депо, в каждый комиссариат поступает ежедневно не менее пятисот доносов <…> этими доносами выражается лирический пафос народного патриотизма» («Франция и война»).

В марте 1916 года из Парижа через Англию, где он участвует в шекспировских торжествах, Волошин возвращается в Петербург, затем в Москву и, наконец, в родной Коктебель, где летом и осенью пишет свою замечательную монографию о Сурикове. Грабарь, заказавший монографию Волошину, предполагал публикацию в издательстве Кнебеля еще в 1914 году. В 1915-м издательство Кнебеля было уничтожено во время немецкого погрома 1. Книга Волошина увидит свет лишь в 1985 году.

На протяжении многих лет Волошин работает в Доме поэта над начатой им еще в Париже, но так и не оконченной поэмой «Путями Каина» — картиной демократического общества, уничтожающего человеческое творчество, т. е. уничтожающего саму возможность человеческого дыхания.

Путями Каина

Волошин дал поэме «Путями Каина» подзаголовок «Трагедия материальной культуры». Причину этой трагедии он видит в торжестве науки:

Был литургийно строен и прекрасен

Средневековый мир. Но Галилей

Сорвал его, зажал в кулак и землю

Взвил кубарем по вихревой петле <…>

Разверзлись бездны звездных Галактей,

И только Богу не хватило места. <…>

Человек,

Голодный далью чисел и пространства,

Был пьян безверьем <…>

Таким бы точно осознала мир

Сама себя постигшая машина.

Об интересе Максимилиана Волошина к естественным наукам много рассказывают: вот, например, поэт Всеволод Рождественский: «Он первый начал изучать уходящую в глубокое прошлое историю этого края. Вместе с Феодосийским археологическим музеем организовал раскопки найденных им развалин древнегреческого города Калиеры <…> Волошин служил проводником научной экспедиции знаменитого геолога Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, изучавшего ущелья и обрывы горной системы Карадаг». Какая изумительная «в словах данная чудесная личностная история» (А. Ф. Лосев) — но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом встречается — согласно «Православной энциклопедии», сам А. Ф. Лосев «занимался <…> теорией функций комплексного переменного». Не будем возражать, что «этот край», в частности, генуэзский (предположительно XIV века) замок Калиера описан и исследован задолго до рождения Волошина академиком Петром фон Кёппеном в 1837 году. От экспедиции Левинсона-Лессинга, давшей классическую монографию «Вулканическая группа Карадага в Крыму», действительно остались фотографии академика в Доме поэта — домышляю за кадром юных геологов, наслаждающихся в авторском чтении стихами Волошина, а заодно, быть может, и крымским молодым вином, — в то же время не видно ни малейших следов того, чтобы Левинсон-Лессинг хоть одно слово сказал о Максимилиане Волошине.

Да, Волошин читал Резерфорда и Анри Пуанкаре, да, он включил в поэму «энтропию» и «относительность», но его общие рассуждения представляются мне слишком энергичной попыткой приладить реальность к заранее заданной искусственной схеме. Стихи —

Мечты и бред, рожденные темницей,

Решетки и затворы расшатал

Каноник Фраунбергского собора

Смиреннейший Коперник. Галилей

Неистовый и зоркий вышиб двери,

Размыкал своды, кладку разметал

Напористый и доскональный Кеплер,

А Ньютон — Дантов Космос, как чулок

Распялив, выворотил наизнанку —

не убеждают меня в том, что Волошин действительно интересовался историей науки. Ведь в истории науки на всем ее протяжении Богу всегда хватает места, и в любом веке не составит труда найти глубоко верующих великих ученых: в раннем Новом времени автор «Гармонии мира» Кеплер, в XVIII веке Эйлер, среди современников Волошина — основатели московской математической школы Егоров и Лузин. Общие научно-исторические построения Волошина мне не близки.

С другой стороны, Волошин всю жизнь смотрел на звезды, и я совершенно согласен с В. И. Цветковым, подчеркнувшим замечательную точность конкретных астрономических образов Волошина, таких как «дрожащий серп Венеры» (только очень острое зрение позволит увидеть его невооруженным глазом) и «по путям парабол безвозвратных» (улыбнись, читатель: о существовании параболических кеплеровых орбит я узнал именно из сонета Волошина: на уроках о них не говорили).

В блистательных афоризмах поэмы «Путями Каина» наблюдательный Волошин описал увиденное им во Франции торжество демократии, уничтожения человека обществом с привлечением всего инструментария научно-технического прогресса.

Демократическое обесчеловечивание начинается на школьной скамье:

За рангом палачей

Идет ученый Комитет

Компрачикосов,

Искусных в производстве

Обеззараженных

Кастрированных граждан, —

опираясь на школу, «творя рабов свободного труда для равенства мещанских демократий», механистическое торжество отменяет саму память о человечности:

Машина научила человека <…>,

Что духа нет, а есть лишь вещество,

Что человек такая же машина, <…>

Что гений — вырожденье, что культура

Увеличение числа потребностей,

Что идеал — Благополучие и сытость,

Что есть единый мировой желудок

И нет иных богов, кроме него.

И если «благонадежность, шпионаж, цензура, проскрипции, доносы и террор» — необходимые атрибуты рожденной Французской революцией либеральной демократии, то в братоубийстве — самое ее существо:

Когда из пламени народных мятежей

Взвивается кровавый стяг с девизом:

«Свобода, братство, равенство иль смерть»

Его древко зажато в кулаке

Твоем, первоубийца Каин.

Куда же уйти с этого «дна преисподней», где укрыться от всепобеждающего насилия демократического общества? Волошин отвечает всей своей жизнью: в личный мир свободного творчества, в мир «гудящих строф и звонких теорем», в котором можно вновь найти дыхание и свободу — и силы на то, «чтоб братьям помешать себя губить, друг друга истреблять».

Революция. Усобица

В Русской революции

прежде всего поражает ее нелепость.

М. А. Волошин, Пути России

Русская либеральная интеллигенция приняла Февральскую революцию с упоением.

«<…> Толпа <…> жестоко избила <…> начальника [губернского жандармского] управления генерал-лейтенанта Волкова, сломала ему ногу <…> потащила <…> в Государственную думу». Ивану Дмитриевичу Волкову 63 года. Его убьют той же ночью.

«Городовых <…> буквально раздирали на части: некоторых распинали у стен, некоторых разрывали на две части, привязав к двум автомобилям <…> расстреливали на набережной Невы, сваливали трупы в проруби <…> одного, например, пристава привязали веревками к кушетке и вместе с нею живым сожгли».

Французские описания четвертования уточняют, что перед привязыванием к лошадям палач надрезает сухожилия казнимого, иначе лошадям слишком трудно разорвать его. Научно-технический прогресс, сделавший в Петрограде возможным использование автомобилей, видимо, преодолел эту техническую трудность.

«Здесь сегодня яркое солнце <…> всё происшедшее меня радует» 19–20.03.1917 пишет матери Блок, поэт, лично вступивший в Чрезвычайную следственную комиссию.

Но разве один только Блок подчинился кровавому зову палачества?

Андрей Белый: «Революция — акт зачатия творческих форм <…> Революция — проявление творческих сил <…> Революционные силы суть струи артезианских источников». Всё красноречие, вся сила восторга — в гимне пыточным застенкам!

«Февральская революция 1917 года, встреченная общим ликованием в России, была радостным событием и для Рахманинова» (С. А. Сатина, сестра композитора).

А наверняка ведь каждый из них в детстве читал о «слезинке ребенка» — читал, может быть, плакал — читал, как мы видим, бесплодно: восторг крови сильнее голоса правды.

«Совет Рабочих и Солдатских Депутатов <…> именно <…> устроительная волна. И солдаты, и рабочие, получив в руки власть, хотят строить <…> „Батько-рабочий-солдат“ <…> как же он будет не хранить Русь? — Сохранит.<…> Я вышел совсем успокоенный» (Розанов «В Совете рабочих и солдатских депутатов» — Василий Васильевич пошел к ним в Страстную пятницу (13.04.1917); ему предстоит совсем скоро лично узнать, как «сохранит» Русь «батько-рабочий-солдат»).

Кустодиев — Лужскому, 6.03.1917: «Целую Вас и поздравляю с великой радостью! <…> взять хотя бы вчерашних вершителей наших судеб, сидящих теперь в Петропавловке! „Из князи, да в грязи“. „Коловращение судеб“. Туда им и дорога!»

В этом Февральская революция. Людей калечат, людей заживо сжигают, людей четвертуют с помощью автомобилей, телами убитых заполнен Обводный канал, а рядом кричит гениальный художник: «Туда им и дорога!»

На фоне универсального демократически-восторженного опьянения кровью Волошин — один из очень немногих — остается трезв: «Доброго во внешнем мире я не жду ничего: не такова теперь эпоха и не такова нравственная культура Европейцев, чтобы добро и свобода могли бы торжествовать. Теперь победа за эгоизмом и жадностью. Социализм, который, конечно, восторжествует, принесет с собою лишь более крепкие узлы еще более жестокой государственности» (А. М. Петровой, 9.05.1917), «<…> всё одна боль и тревога <…> Тем, кто живет в себе своим миром, будут большие неудобства» (М. С. Цетлиной, 10.05.1917)

Стихи о терроре

Опубликованные в 1923 году в Берлине «Стихи о терроре» Волошина — одно из главных дел его жизни.

«<…> Несмотря на мою открытую борьбу не только с белым, но и Красным Террором, что было несравненно опаснее — я до сих пор не расстрелян», — пишет Волошин 12.01.1924 преследующему его критику, сотруднику агитпропа Московского комитета РКП(б), будущему заведующему Отделом печати и издательств ЦК ВКП(б) (1935) и ответственному редактору газеты «Известия» (1937), после пыток казненному в 1938 году Б. М. Талю.

Имел ли Волошин возможность реальной «борьбы»? Легенда о величественном старце, спасающем красных от белых, а белых от красных, словом поэта размыкающем двери тюрем, чуть ли не вычеркивающем имена из расстрельных списков — поистине чудесна. Чуду можно либо верить, либо нет, и здесь я не хочу рассуждать о том, кому Волошин мог или не мог помочь — документов у меня нет, да и могут ли они быть? Сам факт, что Волошин выжил в Красном Крыму, позволяет предположить, что его помощь красным во время белого террора считалась реальной; если же во время красного террора ему действительно удалось кого-то вырвать из рук палачей, то и в интересах спасенного, и в интересах Волошина было умолчать о конкретных деталях.

О крымском терроре 1920–1921 годов написали в СССР Сергеев-Ценский и Вересаев; в эмиграции Шмелёв. Насколько знаю, стихи о крымском терроре написал один Волошин. «Стихи о терроре» Волошин опубликовал под своим именем в Берлине в 1923 году. Смелость этого поступка изумительна.

О крымском терроре 1920–1921 годов написали в СССР Сергеев-Ценский и Вересаев; в эмиграции Шмелёв. Насколько знаю, стихи о крымском терроре написал один Волошин. «Стихи о терроре» Волошин опубликовал под своим именем в Берлине в 1923 году. Смелость этого поступка изумительна.

Документов о крымском терроре знаю очень немного. Опубликованное директором РГАСПИ Андреем Сорокиным в «Российской газете» в 2016 году письмо врача Особого отдела Феодосийского ревкома большевика Семёна Владимировича Констансова в ЦК РКП(б) 26.12.1920 построчно, стих за стихом, соответствует «Бойне» и «Террору» Волошина.

Вспомним, что, обещав амнистию, Советская власть взамен потребовала регистрации. «Все явившиеся на регистрацию были арестованы, и <…> тотчас же начались массовые расстрелы: арестованные расстреливались гуртом, сплошь, подряд; ночью выводились партии по несколько сот человек на окраины города и здесь подвергались расстрелу».

Собирались на работу ночью. Читали

Донесенья, справки, дела.

Торопливо подписывали приговоры.

Зевали. Пили вино.

«В числе расстрелянных оказались и офицеры, и рабочие, и врачи, и мелкие военные чиновники, и советские служащие, и больные, и здоровые — без разбора <…>».

С утра раздавали солдатам водку.

Вечером при свече

Выкликали по спискам мужчин, женщин.

Сгоняли на темный двор.

«Предназначенные к расстрелу предварительно раздевались почти донага и в таком виде отправлялись на место расстрела».

Снимали с них обувь, белье, платье.

Связывали в тюки.

Грузили на подводу. Увозили.

Делили кольца, часы.

Ночью гнали разутых, голых

По оледенелым камням,

Под северо-восточным ветром

За город в пустыри.

«Здесь, видимо, стрельба производилась прямо в толпу <…> многие из расстреливаемых оказывались не убитыми, а лишь легко ранеными: все эти лица разбегались по окончании стрельбы по окраинам города и скрывались населением <…>».

Чей голос грубо оборвал команду?

Почему так сразу стихли шаги?

Что хлестнуло во мраке так резко и четко?

Что делали торопливо и молча потом?

Зачем, уходя, затянули песню?

Кто стонал так долго, а после стих?

Чье ухо вслушивалось в шорохи ночи?

Кто бежал, оставляя кровавый след?

Кто стучался и бился в ворота и ставни?

Раскрылась ли чья-нибудь дверь перед ним?

«На другой день после расстрела к месту расстрела направлялись жены, матери, отцы расстрелянных, отыскивали разные вещи, принадлежавшие расстрелянным (клочки белья, документы и пр.), рылись в грудах трупов, отыскивая своих, при этом по городу циркулировали невероятные слухи о том, что среди сваленных в яму трупов находились живые и легкораненые, которые были извлечены родственниками из-под груды трупов <…>».

А к рассвету пробирались к тем же оврагам

Жены, матери, псы.

Разрывали землю. Грызлись за кости.

Целовали милую плоть.

Самое страшное для меня — которое и сейчас не могу читать без слез — четверостишие:

Отчего за Чумной, по дороге к свалкам

Брошен скомканный кружевной платок?

Зачем уронен клочок бумаги?

Перчатка, нательный крестик, чулок?

Увидев этот нательный крестик — как теперь жить?

Волошин отвечает:

И там, и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

— «Кто не за нас — тот против нас!

Нет безразличных: правда с нами!»

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других2.

Александр Буфетов, профессор РАН

1 См. v-ivanov.it/apollon/apollon_1915_08-09.pdf, с. 101.

2 archive.org/details/10.-1913-1917.-m.-2011./Волошин%20М.А.%20-%20Собрание%20сочинений.%20Том%201.%20М.%2C%202003./page/n4/mode/1up и там же все тома.

imwerden.de/pdf/de_visu_10_1993_text.pdf

rg.ru/2016/08/10/rodina-krymu.html

cyberleninka.ru/article/n/nachalnik-petrogradskogo-gubernskogo-zhandarmskogo-upravleniya-ivan-dmitrievich-volkov-fragmenty-biografii-i-fotoportret

docs.historyrussia.org/ru/nodes/3551

[…] Кнебеля было уничтожено во время немецкого погрома 1. Книга Волошина увидит свет лишь […]