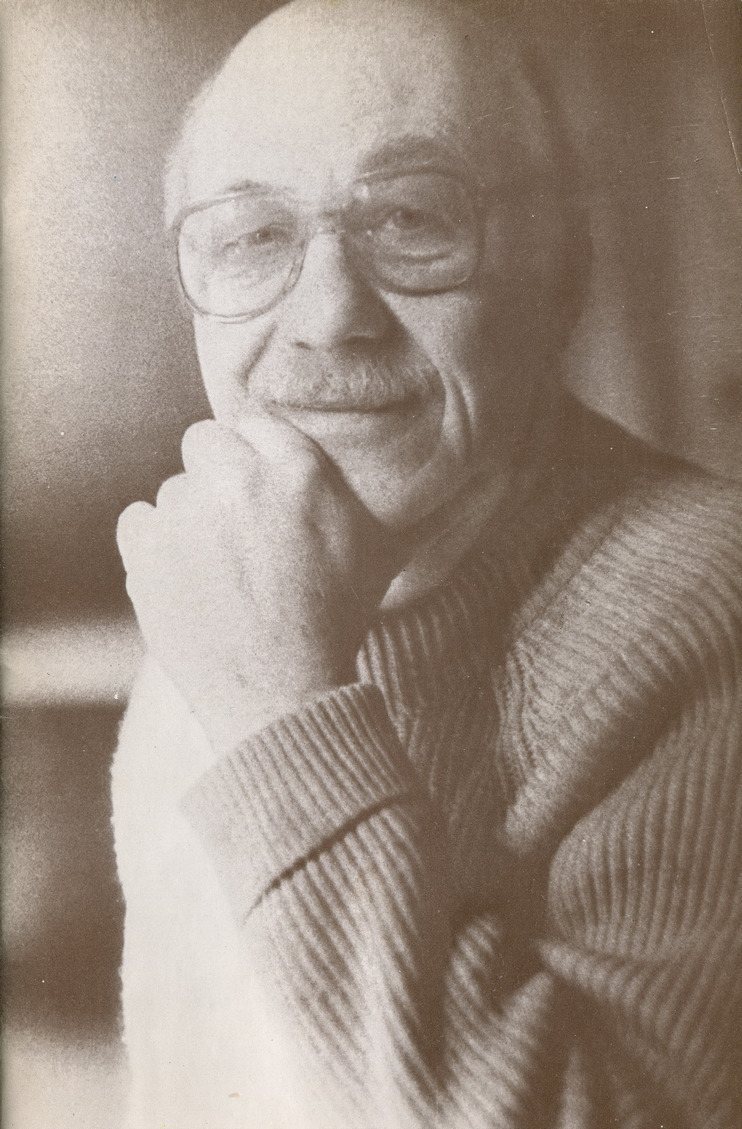

Фото Е. Фетисовой

17 октября 2020 года исполнился бы 91 год известному театральному художнику Петру Белову. Его картины знают все, но его имя редко упоминается в СМИ. Художник умер от второго инфаркта в январе 1988 года и не увидел ни одной выставки своих антисталинских картин… Об отце рассказывает профессор Московской государственной академии хореографии, кандидат искусствоведения Екатерина Белова. Беседовала Наталия Демина.

Полная версия. В .pdf и в бумажной газете опубликована сокращенная.

— Екатерина, расскажите о своем отце. Он писал картины дома или у него была мастерская?

— Раньше он, конечно, работал дома. Я помню, мы жили втроем в одной комнате, потому что во второй жила прабабушка, и у нас в комнате стоял стул, а на нем — подрамник с холстом, и мне там нельзя было бегать и прыгать, чтобы, не дай бог, что-то не свалить или не опрокинуть.

Но потом папе в конце 1960-х, когда он стал членом Союза художников, дали мастерскую. Сначала она была на Метростроевской, а в последние годы — в Малом Ивановском монастыре, на Солянке; в общем, такое нехорошее место, в монастыре в свое время сидела Салтычиха, и мне казалось, что там плохая энергетика, толстенные стены… У папы есть картина «Мастерская», именно там написанная. Мастерская была довольно большой, папа в ней работал, потому что и места было больше, и удобно. Он туда все свои работы перевез и хранил там эскизы. Когда папа умер, мастерскую пришлось освободить, так как она принадлежала Союзу художников.

Как раз в этой мастерской он написал весь свой антисталинский цикл. И друзей, очень близких, проверенных, надежных, приводил туда и показывал картины, потому что в нем сидел этот страх 1937 года, который был в семье. Поначалу его картины видел очень узкий круг людей, а потом работы прибавлялись и приходили известные люди: и Сергей Юрский, и Владимир Васильев, и Вениамин Смехов, и Давид Боровский, и Анатолий Смелянский, и Олег Табаков… В общем, были и люди театра, и искусствоведы, и театральные критики. Отец приглашал людей осторожно: опасался, что вдруг кто-то об этих картинах расскажет. Это были 1985–1987 годы: начиналась перестройка, но особой свободы еще не было.

Летом 1985 года папа написал «Беломорканал», это был внезапный порыв, но, кажется, эта картина «вызревала» в нем очень давно. Мама вспоминала, что свою первую картину из этого цикла он создал в Одессе, где был на гастролях с Театром Советской Армии, и пошел ее показывать главному режиссеру Юрию Ерёмину, чтобы узнать его мнение. А тот почему-то решил, что картина предназначена ему, что это подарок. Он взял и сказал: «Ой, спасибо Вам большое!» И взял ее себе. Папа, очень растерянный, вернулся в гостиничный номер и сказал маме, что ему было неудобно сказать «верните, это совсем не Вам, я лишь принес показать», поэтому сделал еще один вариант этой картины, немножко большего формата, а самый первый так и остался у Ерёмина.

Сначала папа не думал ни о каком цикле картин, это было лишь попыткой обратиться к сталинскому времени. До этого он писал только театральные эскизы и этюды. Однажды отец знаменитого ныне историка моды Александра Васильева, замечательный художник Александр Павлович Васильев, которого мой папа считал своим учителем, сказал ему: «Тебе не хватает живописи. Каждый день пиши по этюду. Видишь из окна пейзаж — напиши. Видишь чашку на столе, какой-то натюрморт — напиши чашку».

В 1972 году папа поставил себе задачу писать каждый день по этюду, они у нас сохранились. На них есть и наша не самая живописная улица Кржижановского, на которой нет ничего особенно примечательного: из окон виден только обычный серый пятиэтажный кирпичный дом… Папа писал иногда не каждый день, а через день. То он писал осень, когда еще деревья желтые, то дождь идет, то какая-то фигура движется, то листья с деревьев облетают. Потом уже просто мокрая крыша, потом снег идет…

Когда мы ездили на машине за город, по Калужскому шоссе (тогда еще там не было всё застроено домами, как сейчас), летом во время отдыха в Щелыково, или когда мы выезжали по выходным дням, если погода хорошая, папа всегда брал с собой маленький этюдничек, и пока мы с мамой гуляли, он обязательно писал. Эти живописные этюды редко выставлялись в силу того, что их трудно выставлять, они небольшого формата, размером с обычную книжку. Но были и картины на подрамниках, были и побольше форматы, но он к ним как-то несерьезно относился и даже никогда не предполагал, что это можно выставлять, и в основном дарил друзьям на дни рождения или новоселье. Мы много лет отдыхали в Щелыково под Кинешмой (это бывшее имение драматурга Александра Островского), папа там летом писал и мог подарить нашим знакомым, к кому шел в гости, пейзаж Щелыково. Приятно, что у всех, кому он подарил эти этюды, его работы дома висят.

У нас, к сожалению, не так много места в квартире, поэтому на стенах мало папиных работ. Но все его этюды мы храним…

— Вы видели, как отец пишет картины?

— Он очень не любил, когда кто-то подходил, вставал у него за спиной и начинал смотреть. Это неприятный был момент, поэтому лучше в эти мгновения его было не трогать. А потом, когда уже этюд был готов, он его нам с мамой показывал, но довольно скептически всегда к этому относился. Мол, это я для того пишу, чтобы просто руки размять.

— Каким вам запомнился отец?

— Он был скромным человеком и по отношению к тем работам, которые делал, и к спектаклям, которые оформлял. Рассказывал, что пришла моя подруга к нему в мастерскую, увидела этот антисталинский цикл и расплакалась… Папа с удивлением об этом говорил: «Надо же, она увидела и заплакала!» То есть он понимал, что делает что-то необычное для себя. В живописи до него не было картин подобного рода и подобной тематики, но папа как-то очень скромно всё это оценивал, хотя, конечно, чрезвычайно много себя вкладывал в эти работы.

Однажды даже сказал, что ему стал не интересен театр, потому что живопись — больше театра, но он продолжал работать там, поскольку надо было зарабатывать деньги. Однако если папа раньше относился к оформлению спектаклей с большим энтузиазмом и рвением, то, когда возник этот цикл, ему театр стал менее интересен, ему важнее было сделать задуманные работы, а их было очень много. Есть целый блокнот, довольно пухлый, с зарисовками будущих картин. И если бы, конечно, папа прожил бы побольше, он бы еще много работ написал…

Когда Анаит Оганесян (крестная мама первой папиной выставки, прошедшей уже после его смерти), которая занималась в Доме актера секцией сценографов и устраивала ежегодные выставки «Итоги сезона», предложила отцу сделать выставку в Доме актера, он ей ответил: «Нет, еще мало работ». Тогда их было только 15, а папа хотел сделать больше. И потом, он так был уверен, что тема столь запретная, что картины к показу никогда не пропустят… Тогда Олег Павлович Табаков, с которым он был хорошо знаком (в то время ректор Школы-студии МХАТ), сказал, что привезет к нему в мастерскую референта Горбачёва и тот посмотрит и даст разрешение. Но папа был уверен, что его картины нельзя будет показать открыто.

Незадолго до папиной смерти журналист Андрей Караулов, который тогда работал в «Огоньке» и бывал у отца в мастерской, сказал, что надо публиковать эти работы. Он прислал фотографа, все картины сфотографировали, сделали слайды, и Виталий Коротич, тогда главный редактор «Огонька», готовил публикацию. Папа ее очень ждал, для него это было так важно! «Огонек» тогда был самым популярным журналом, но, увы, публикация появилась только через полгода после смерти папы, хотя у журнала было право первым рассказать об этих картинах.

Но даже тогда, когда подборка картин была опубликована в «Огоньке» в июне 1988 года, у картины «Пастернак» «отрезали» низ, где была изображена газета «Правда» с портретом Хрущёва. Этого нельзя было делать без нашего разрешения как наследников. Коротич не взял для публикации работу «Великий Ленин», а взял более нейтральные картины, что тогда удивило папу, потому что он думал, что «Огонек» — самый передовой, независимый и смелый журнал. Ведь там были тогда такие острые публикации, их все читали, каждый номер передавали из рук в руки. Ужасно обидно, что при жизни папы ничего из его работ так и не было опубликовано.

— Когда люди увидели его картины?

— Первая персональная выставка состоялась через три месяца после смерти отца. Папа умер 30 января 1988 года, а выставка открылась 22 апреля в Доме актера, и замечательная, уникальная Анаит Оганесян выставила 22 работы антисталинского цикла под свою ответственность в маленьком, проходном и неохраняемом фойе. Тогда не была выставлена только картина «Дуэт», посвященная легендарному балетному дуэту — Екатерине Максимовой и Владимиру Васильеву, потому что Екатерина Сергеевна еще не видела эту работу. (Мама потом поехала к ней, показала «Дуэт», и Максимова разрешила эту картину выставлять.)

Сергей Юрский на 40 дней памяти отца написал потрясающий текст. Этот текст потом был напечатан на больших листах и висел под стеклом на выставке вместе с папиными картинами. Анаит Оганесян рассказывала, что когда печатали эти страницы с текстом Юрского и репродукциями папиных картин, рабочие типографии попросили взять себе несколько страниц на память.

На выставку пришли, конечно, знакомые, друзья, коллеги, было очень много людей, и в театральной гостиной Дома актера прошел вечер воспоминаний, когда почти каждый из присутствовавших вставал и что-то рассказывал о папе. Я всё записывала на диктофон, также работали стенографистки, которые тоже писали, в общем, часть этих выступлений потом была опубликована в журнала «Театр» № 9 за 1988 год, потому что говорили замечательные люди: Юрский, Смелянский, Рудницкий, Боровский, Бархин, Курилко, Еремин и другие режиссеры, которые с папой работали.

Затем появилась небольшая статья о выставке театрального критика Бориса Поюровского в «Вечерней Москве», перед 1 мая 1988 года, с репродукцией картины «Беломорканал». В этой статье было сказано, что картины Петра Белова посвящены Булгакову, Пастернаку, Мейерхольду, Ленину, Сталину, что на картинах есть портреты Цветаевой, Тарковского, Высоцкого (работа «Грачи прилетели»), Горького и др. При полном отсутствии какой-то рекламы, только после одной этой публикации, люди пошли на выставку. Были немыслимые очереди, в Доме актера отключили лифт, чтобы он не рухнул от количества посетителей. Очередь стояла на всех пяти этажах (потому что выставка находилась на пятом этаже), выходила на улицу, огибала Дом актера, заходила за Елисеевский магазин. Наша знакомая жила в соседнем доме и каждый день звонила бабушке и «вела репортаж с места событий»: рассказывала, какая большая очередь. Выставка длилась больше двух недель. Потом, когда знаменитый актер Ленинградского БДТ Владислав Стржельчик приехал в Дом актера и увидел папины картины, выставку повезли в Ленинград во Дворец искусств, и там очередь располагалась во внутреннем дворе, чтобы не выстраивать ее по Невскому проспекту.

Мы в Москве увидели передачу Ленинградского телевидения «Пятое колесо» с рассказом о выставке. Корреспондент подходил с микрофоном к людям, стоящим в огромной очереди во внутреннем дворе, и спрашивал: «А сколько вы стоите? Полтора часа, два? Почему вы пришли?» И они отвечали: «Мы читали про эти картины, слышали о них, очень хотели их увидеть…» К картинам отца в Ленинграде был особенный интерес.

Потом выставку повезли в Куйбышев (ныне Самару), затем в Москве состоялась расширенная выставка в филиале Бахрушинского музея на Тверском бульваре с октября по декабрь 1988 года, уже с афишей. И тогда про эту выставку было очень много публикаций и телевизионных репортажей. И первый небольшой каталог с папиными картинами тиражом в 40 тыс. экз. был выпущен именно к этой выставке, которую посетили много-много людей. Помимо антисталинского цикла в трех залах там были представлены театральные эскизы (ранее закупленные Бахрушинским музеем) и семейные фотографии.

А затем выставка поехала по стране. В 1989–1990-е годы ее проводили всякие творческие ОО, на выставку выстраивались огромные очереди, и она приносила очень приличный доход и организаторам, и нам.

В общем, мы с папиной выставкой тогда проехали почти весь Советский Союз. До 1991 года каждый месяц ее приглашал новый город. Картины отца увидели и в Прибалтике: сначала в Каунасе, Вильнюсе, потом в Риге, затем в Таллинне. Выставку хотели видеть в каждом городе. И всюду выстраивались длинные очереди, и резонанс был большой. Тогда это было достаточно громкое событие. Конечно, грустно, что всё это уже было без папы, что он этого не увидел, не узнал…

— Где сейчас можно посмотреть картины вашего отца?

— Это хороший вопрос. Сейчас, к сожалению, пока нигде, уже 10 лет не было никаких экспозиций. В Москве последняя выставка проходила к его 80-летию в филиале Бахрушинского музея на Ордынке, рядом с домом Островского. Работала она только в течение трех недель. Помимо папиных картин там были еще работы театральных художников, с которыми он работал (выставка называлась «Пётр Белов и его друзья»). На каждую выставку мы всегда добавляем пейзажи, которые ранее не выставлялись…

Надеюсь, что в следующем году, если всё будет нормально и новый карантин уже не сдвинет наши планы, папина выставка состоится в Музее истории ГУЛАГа. Его сотрудники проявили большой интерес к папиным работам и даже планировали выставку уже в этом году. Весной шли переговоры, мы рассчитывали, что выставка откроется 30 октября в День политзаключенного, но так как музей был закрыт из-за карантина, надо было продлить ту выставку, которая открылась весной. У музея есть свой план, и запланированные ранее выставки обязательно должны состояться.

Может быть, на следующий год ко Дню театра в марте или ко Дню политзаключенного откроем; но время сейчас такое, что пока ничего планировать нельзя… Я чувствую явный интерес к папиным работам, многие спрашивают, когда будет выставка. И мне очень приятно, что ваша газета так заинтересовалась папиными работами и корреспондент вышла на меня…

— А мы рады, что нашли дочь художника Петра Белова! Скажите, пожалуйста, как вы объясняете папин импульс начать серию таких картин? Были ли репрессированные в вашей семье?

— Нет, репрессированных не было, но эта тема его всегда очень волновала. Папин отец Алексей Андреевич Белов служил в Тимирязевский академии, был доктором наук и должен был получить звание академика, но не успел, потому что очень рано умер. Там же, в Тимирязевской академии, работал Александр Чаянов — известный экономист, социолог, писатель-фантаст. Как вспоминала моя бабушка, в 1937 году Алексей Андреевич ей сказал: «Галочка, сегодня взяли Чаянова. Теперь очередь за мной». Папа рассказывал, что около двери у них в квартире всегда стоял чемоданчик с бельем на случай ареста, и они просыпались, вздрагивали от звука каждой машины, которая останавливалась под окнами в Вишняковском переулке. А в квартире напротив жил кэгэбэшник. Поэтому квартира папиной семьи была явно под надзором и ожидание ареста никого не покидало…

В августе 1948 года за Алексеем Андреевичем все-таки пришли. Но когда «гости» вошли в квартиру, они увидели его уже лежащим в гробу… Он умер буквально за два дня до ареста. Пришедшие арестовывать настолько растерялись, что ушли, даже не произведя в квартире обыск…

Конечно, на папу влиял круг людей, с которыми его семья общалась. Люди знали, что происходит. У отца остались детские воспоминания этого страха. А в середине 1960-х появилась запрещенная самиздатовская литература, прежде всего Солженицын. Я помню, что когда была совсем маленькая, училась в младших классах, когда ночью просыпалась (мы тогда жили с родителями в одной комнате), в комнате всё время горел свет: папа сидел в кресле около торшера и читал какую-то маленькую-маленькую книжечку, а я спрашивала: «Папа, что ты читаешь?» Он отвечал: «Я по работе читаю». А читал Солженицына. Ему дали эти книжечки на одну или две ночи, а днем некогда было читать, вот он и читал по ночам.

Конечно, он мне не говорил, что читает. Мало ли что я, маленькая, могла потом кому-то сказать, это было очень рискованно. Папа испытывал огромный интерес к этой теме, к 1937 году. Когда во времена перестройки стали печатать про репрессированных в том же «Огоньке», в «Новом мире», в «Дружбе народов», он всё читал с большим интересом. И всё это его необыкновенно волновало.

Хотя я была не права, когда сказала, что никто в семье не был репрессирован… в ГУЛАГ попал муж папиной двоюродной сестры и муж его тетки. Да, не самые близкие, но тема репрессий вообще существовала в их семье. Папа на эту тему не высказывался, он был осторожным человеком. Если и доверительно общался, то в очень-очень узком кругу людей, но тема репрессий в нем сидела и потом вдруг проросла. Первый импульс был в 1985-м, над своими картинами папа работал с лета 1985-го до зимы 1988-го. То есть за 2,5 года он сделал 22 картины.

Любопытно, что он очень не любил число 22: почему-то плохо к нему относился. Он не назначал на 22-е никакие обсуждения, худсоветы, приемку эскизов или макетов. Он даже билеты менял, если у него выпадало 22-е место. И так вышло, что его первая посмертная выставка открылась 22 апреля, и на ней было 22 картины…

— В каком порядке рождались картины? Первой был «Беломорканал». А потом?

— В каталоге все картины размещены в порядке написания… По-моему, второй стал «Великий Ленин». Там любопытный момент: на изображении Ленина стоит художник с кистью — это папа, это его автопортрет.

— Точно. Только сейчас увидела!

— Да, это он. После той выставки, которая проходила в Ермоловском музее, была большая телевизионная передача, где я давала интервью: мне задавали вопросы, я рассказывала почти о каждой картине; и после этой передачи моя подруга, фотограф Елена Фетисова (которая сделала замечательную папину фотографию в мастерской), спросила: «А почему ты не рассказала о том, как твой отец трактовал „Великого Ленина“?» И она рассказала, что когда они с мужем были у папы в мастерской, то он сказал про эту картину: «Каждое время раскрашивает по-своему».

А идея картины «Великий Ленин» родилась в Театре Советской Армии, где много лет папа был главным художником. Там было огромное помещение, которое сдавали в аренду, и, в частности, там работала мастерская, делавшая плакаты огромного формата, висевшие на улицах. Папа как-то шел по лестнице и сверху увидел, как огромное полотно лежит на полу, расчерчены квадраты, и там нарисован Ленин, а по нему люди ходят, ведра с красками стоят. И вот от этого впечатления родилась работа «Великий Ленин».

О том, как рождался замысел еще одной картины, нам рассказывала художница по костюмам Татьяна Глебова. Театр возвращался с каких-то гастролей, они летели в самолете, папа посмотрел в окно, увидел море огней, и что-то стал зарисовывать в блокноте. Так родилась работа «Руки над городом», где женские руки держат лампу, излучающую свет. Папа нарисовал руки моей бабушки, маминой мамы (она ему позировала), а изображенная там лампа под абажуром стояла у него в мастерской. Сначала замысел был немного другой: стоит женщина, наклонившись, с бусами, и бусы рассыпаются, и вот эта нитка бус, которая падает, образует эти огни. «Руки над городом» — самая светлая, единственная работа из цикла, которая висит у нас дома, потому что все остальные работы слишком мрачные для того, чтобы висеть на стене.

И гораздо больше, конечно, я люблю папины пейзажи, потому что они несут в себе радость и красоту, и написаны в лучших традициях русской реалистической живописи.

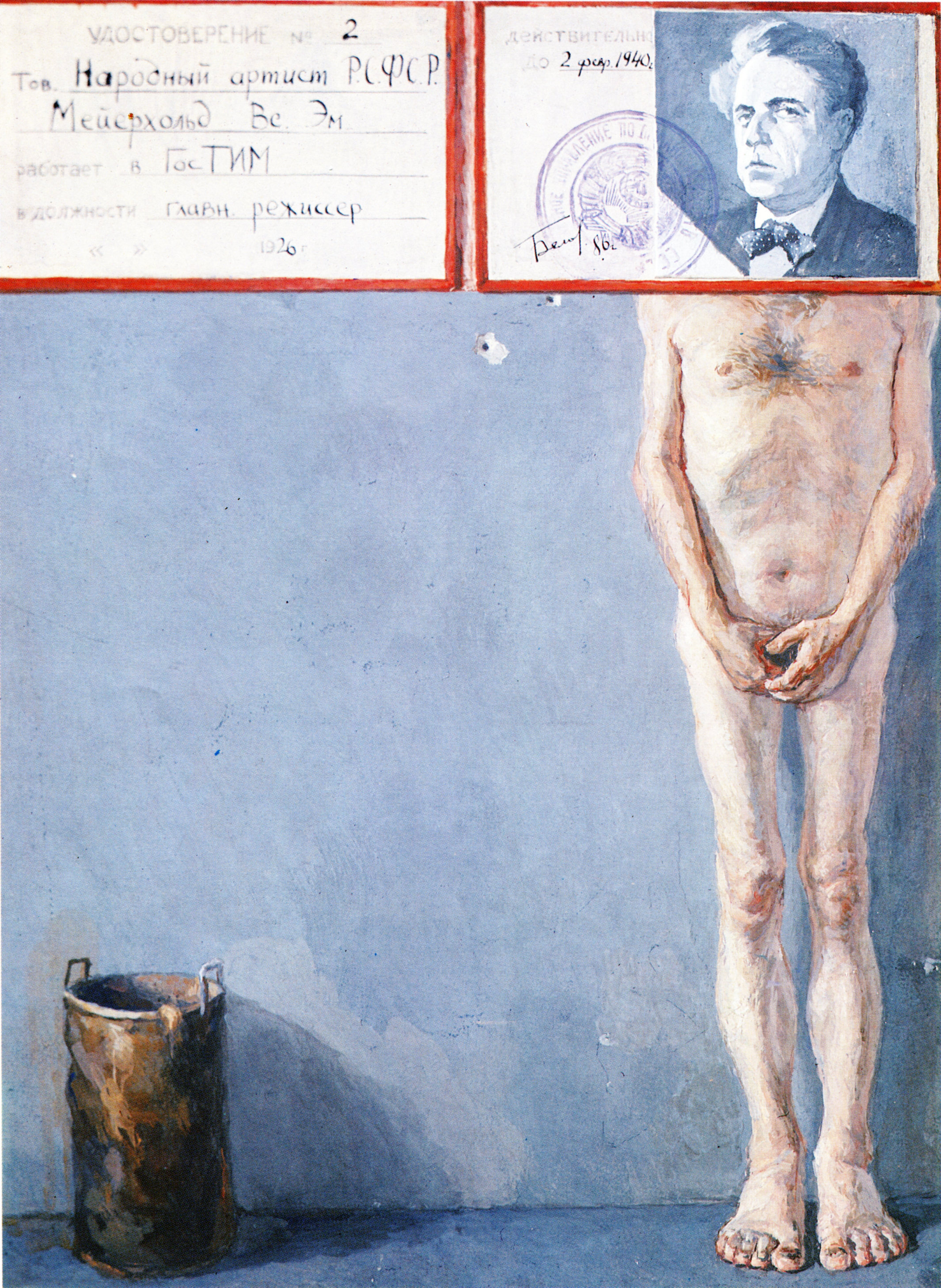

— Давайте теперь остановимся на картинах «Пастернак» и «Мейерхольд». Мне кажется, в этих работах ваш отец опередил время, он настолько точно показал, настолько красноречиво, концентрировано, что происходило с этими двумя людьми.

— С «Мейерхольдом» связана интересная история. Когда была задумана эта работа, папа долго искал натурщика… Кто-то из знакомых приходил, ему позировал, но не получалось: для картины нужны были обнаженные ноги и обнаженный торс. В итоге он сам себя нарисовал, свои ноги, отраженные в зеркале. На картине мы видим изможденное, избитое тело Мейерхольда в заключении, а вместо лица — такой парадный портрет на пропуск. Причем папа не знал, конечно, как выглядел пропуск Мейерхольда. Он срисовал удостоверение главного художника Театра Советской Армии и там, где должна быть фамилия, написал «Мейерхольд». Но нужна была дата пропуска «действителен до…»

Я тогда работала в Институте искусствознания, на нашем секторе театра работал крупнейший исследователь творчества Мейерхольда Константин Лазаревич Рудницкий, который много лет занимался изучением его жизни и творчества. Первая большая книга советского периода «Мейерхольд» принадлежит именно ему, как и книга в серии «Жизнь в искусстве». Рудницкий был допущен к закрытым архивам, но, естественно, тогда не обо всем можно было писать. Константин Лазаревич был у папы в мастерской в 1987 году. Когда папа показал ему эту работу, Рудницкий назвал дату смерти Мейерхольда — 2 февраля 1940 года, — она тогда еще нигде не была опубликована и нигде не фигурировала. Так что на пропуске в графе «действителен до…» стоит точная дата гибели Мейерхольда. Папа вписал эту дату: это было первое, еще негласное ее опубликование. Уже после папиной смерти в «Огоньке» были опубликованы страшные письма Мейерхольда из заключения. Это всё хранилось в секрете, и, конечно, так трагически никто Мейерхольда еще не изображал.

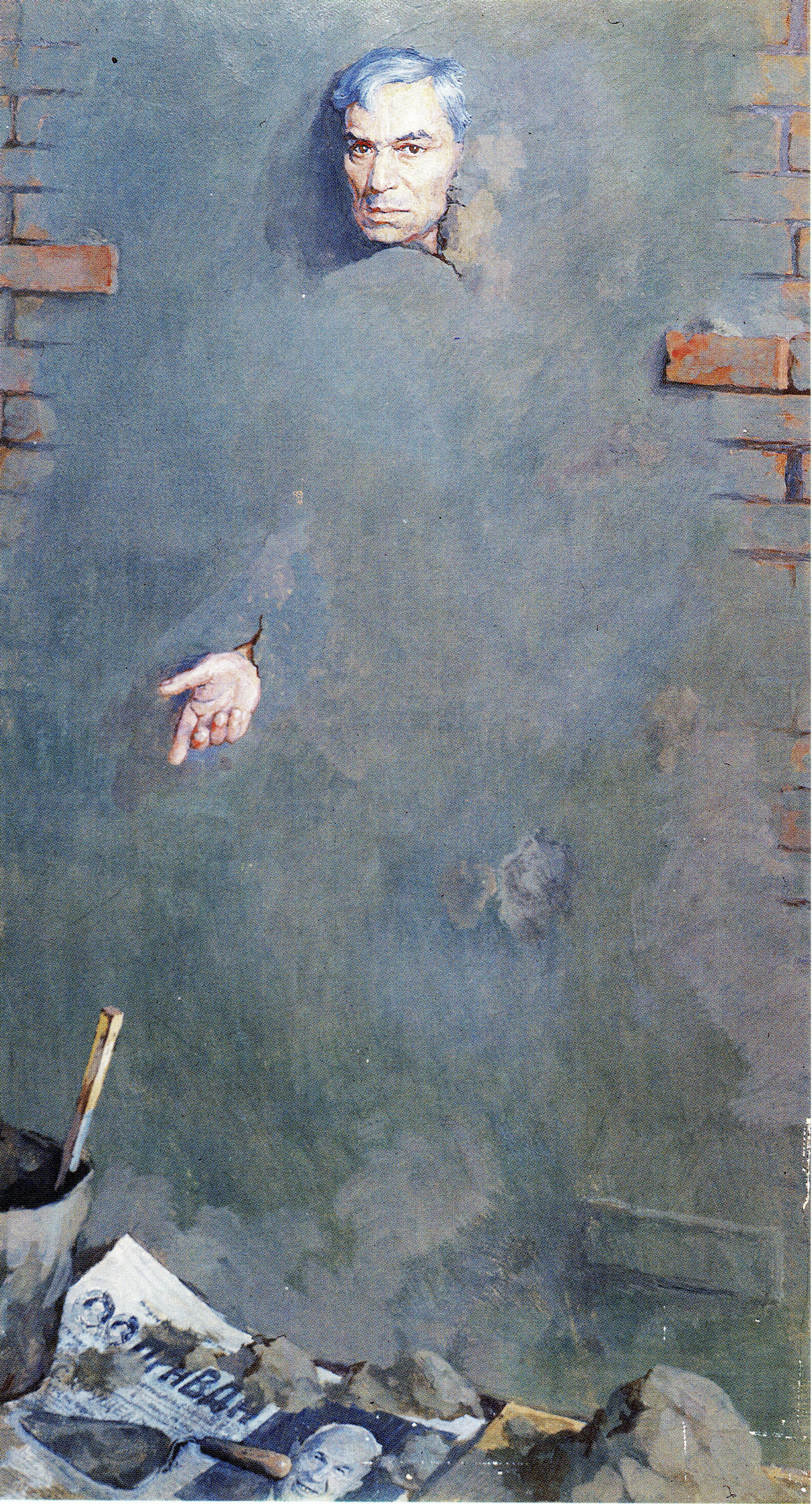

По делу Бориса Пастернака материалов было больше. Эта картина родилась из фразы Пастернака в его дневниках: «Меня словно замуровали в стену». Поэтому на ней — замурованное тело, открыты только лицо и рука. Сначала на картине были еще грубые ботинки, выступающие из стены. Потом папа их замазал, и вниз лег листочек страницы «Правды» с портретом Хрущёва, который санкционировал травлю Пастернака за «Доктора Живаго». Этот роман мы читали в самиздатовских копиях, текст порой был плохо виден. Его тоже читали по ночам, потому что роман давали на очень краткий срок. Я тогда уже была взрослой, и мы с папой буквально передавали страницы друг другу. Отца очень волновала судьба Пастернака.

На одной из его картин есть и Михаил Булгаков. Эта работа посвящена Анатолию Смелянскому, с которым они несколько лет вместе работали в Театре Советской Армии. Когда Смелянский ушел во МХАТ, став заведующим литературной частью театра, они всё равно продолжали дружить. Папины замечательные дни рождения 17 октября мы всегда отмечали в разные дни, потому что он хотел, чтобы друзья смогли прийти в удобный для всех день. И рано или поздно, но собиралась чудесная театральная компания: Сергей Юрский с женой Натальей Теняковой, Давид Боровский, главный художник театра на Таганке и его жена Марина, Анатолий и Татьяна Смелянские, Юрий Ерёмин, главный режиссер театра Советской Армии, Сергей Бархин и Елена Козелькова, Виталий Ланской (режиссер, с которым папа тоже много вместе работал), и позже присоединилась Анаит Оганесян. Кто-то из присутствовавших порой говорил, что вообще в гости не ходит, но к нам в дом приходили всегда, ведь на папиных днях рождениях всегда возникала удивительная атмосфера, и велись необыкновенно интересные разговоры про театр, и, конечно, обсуждалась политическая ситуация.

Папа дружил со Смелянским, а тот серьезно занимался изучением творчества Булгакова. Это нигде не написано, но папа говорил, что его картина «Проталина» посвящена Смелянскому. Если рассмотреть — в проталине фотография… на которой узнаешь папин лоб, высвечивается рукопись первой страницы «Мастера и Маргариты», а еще видна перевернутая фотокарточка, а там явно мама, ее прическа, волосы. А дальше — большое снежное поле; папа говорил, что если начать разгребать и растапливать снег, то в каждой проталине скрыто много рукописей… Тут едва-едва расчистили, а сколько еще неизведанного впереди…

Работа «Грачи прилетели» не закончена до конца (не прописаны как следует ни льдины, ни птицы, ни Кремль, ни грязь на льдинах): там между льдинами — лица. Но никогда ни у кого эта картина не вызывала вопросов, потому что между льдинами — люди, чьи имена тоже замалчивали: Высоцкий, Цветаева, Шукшин, Тарковский…

Одно неузнанное пока лицо слева; может быть, это Королёв, потому что папа очень интересовался судьбой Сергея Павловича. Где-то в Интернете я прочитала про эту картину, что там изображен и Шаламов. Но тогда еще не были опубликованы его работы, и папа это имя никогда не произносил. Не исключаю, конечно, что это может быть Шаламов, но не думаю… Вот судьбой Королёва он действительно интересовался, но доказать, что это именно его изображение, — сложно.

А вот картина «Песочные часы» очень понравилась англичанам. Когда в 1989 году в Лондоне проходила выставка «100 лет русского искусства», «Песочные часы» включили в экспозицию. Там были представлены картины всех крупнейших русских художников конца ХIХ — ХХ века: Васнецова, Левитана, Кустодиева, Коровина, Бенуа, Борисова-Мусатова, Петрова-Водкина, Малевича, Кузнецова, Ларионова, Шагала, Фалька, Серебряковой… Потом эту выставку показали и в Москве. Папа наверняка бы очень гордился, что его работа оказалась в таком окружении. Именно англичане попросили включить в экспозицию «Песочные часы», они ее называли почему-то «Стеклянный глаз»: там легко можно узнать падающую голову Горького.

Еще меня на выставках часто спрашивали: «Чьи лица изображены на картине „Одуванчики“?»

— А я раньше не замечала. Вот вы мне сейчас говорите про лица в каждом одуванчике, а я их раньше не видела, и Горького не сразу узнала…

— Сапоги Сталина стоят на хрупких одуванчиках, и в каждом одуванчике — судьба человека, в каждом одуванчике — человеческое лицо. И эти лица папа брал со старых семейных фотографий. Это конкретные люди, но исторически узнаваемых личностей там нет. Если Горький, чья голова падает из песочных часов, узнаваем, то лица в одуванчиках — условные.

— Где отец брал фотографии Сталина? Ведь, по-моему, до 1988–1989 годов о Сталине не было больших публикаций?

— Нет, публикаций было много. Как раз 1985 год, начало гласности. Тогда про Бухарина появилась большая публикация в нескольких номерах «Огонька». И как раз фигура Сталина впервые стала освещаться по-другому. В 1985 году с приходом Горбачёва стали публиковать материалы, которые раньше были закрыты. Я у своей научной руководительницы, историка балета Елизаветы Яковлевны Суриц в старой квартире увидела груду ненужных бумаг и книг, среди них были собрание сочинение Сталина в маленьком формате, и в каждой книжечке была его фотография. Елизавета Яковлевна переезжала на другую квартиру, хотела все это выкинуть, но я подумала, что папе это может пригодиться и взяла книжки себе.

И он меня потом благодарил: ведь ему были нужны портреты Сталина. Я очень рада, что папа застал этот период начала перестройки и гласности, когда можно было писать про репрессии, публиковать материалы про невинно осужденных и про их палачей. На нас хлынул огромный объем публикаций о 1930-х годах, страшные факты стали достоянием читателей…

А когда мы с родителями в Доме кино присутствовали на закрытом просмотре фильма «Покаяние» Тингиза Абуладзе, на папу этот фильм произвел сильнейшее впечатление. Мы понимали, что фильм никогда не будет выпущен. И тогда Константин Лазаревич Рудницкий сказал фразу, поразившую меня: «Подожди, мы этому фильму еще будем давать государственную премию». Тогда это казалось немыслимым, была весна 1986 года, а через несколько лет именно так и произошло. Именно благодаря перестройке и гласности можно было выставить и опубликовать антисталинские работы отца.

За границей Виталий Комар и Александр Меламид писали картины в стиле соц-арта, но у нас папа стал первым, кто начал делать работы на эту тему. Потом, конечно, возникли подражания, какие-то аналогичные вещи. Даже в Интернете я увидела похожие работы, но в том, что папа в антисталинской теме был первым, нет никаких сомнений.

Обидно, что публикации папиных работ не всегда были подписаны. Как-то авторское право тогда у нас игнорировалось. Но публикаций его работ в конце 1980-x — начале 1990-х годов было очень много! Мы с мамой собрали большой архив газет и журналов с репродукциями работ отца. И когда публиковались статьи о том времени, то исторические материалы сопровождались публикациями папиных работ, к ним был огромный интерес.

И в книге о 10 годах жизни нашей страны (1980–1990) одно из важных событий этих лет — выставка Петра Белова. Там был целый разворот с цветными фотографиями репродукций. За рубежом возник большой интерес к этой выставке, она тогда планировалась в Англии. Ванесса Редгрейв очень хотела организовать такую выставку, но там не получилось по каким-то техническим причинам. Ее не устроил зал, предложенный для экспозиции: в глубине этого зала было небольшое кафе. Ванесса сказала, что не может разрешить выставлять картины Белова в зале, где будут пить кофе, это исключено. И отказалась от такой возможности, предполагая сделать выставку в другом месте. В Лондон мы ездили тогда на переговоры, но многие галереи были заняты; нам предлагали провести выставку через два года, а Ванесса говорила: «Нет, нам надо сейчас, мы не хотим ждать два года». И так в итоге так и не случилась эта папина персональная выставка в Лондоне, хотя многие галереи были в ней заинтересованы. Всё сорвалось из-за ее нетерпеливости, но, как я уже говорила, по крайней мере, папину работу «Песочные часы» включили в состав престижной выставки «100 лет русскому искусству».

В 1989 году папина выставка проходила в Париже, потом в Германии – в Гёттингене. Затем было несколько городов в Польше. С выставкой мы проехали всю Украину, которая тогда еще входила в состав Советского Союза: и Киев, и Харьков, и Симферополь, и Севастополь… Сейчас просто не могу назвать все города…

Самой дальней точкой был Норильск. Там принимали выставку с особым трепетом, нас повезли на машине и показывали места, где находились лагеря. На открытие выставки пришли бывшие заключенные. Еще вспоминаю Новосибирск и Прибалтику. Я очень рада, что мы успели показать папины картины до развала СССР, потому что после 1991 года была еще выставка в Полтаве, а потом постепенно всё прекратилось. В Ленинграде было три выставки, в Москве несколько выставок было: к 60-летию, 70-летию и 80-летию папы.

К его 60-летию (в 1989 году) большую выставку устроили в Доме актера: уже не в том закутке, как в первый раз, а в основном фойе, и длилась она целый месяц. Там был выставлен не только антисталинский цикл картин отца, не только его театральные эскизы, но и много живописных работ, пейзажей. И уже после того, как выставка закрылась, и мы ее увезли, случился пожар: Дом актера сгорел. Многие друзья нам звонили и переживали за выставку: боялись, что она тоже сгорела.

В 1999 году к папиному 70-летию была открыта его выставка в Большом театре, в этих роскошных интерьерах, на красном фоне, в зале с хрустальными люстрами. Владимир Васильев, который тогда был художественным руководителем-директором Большого театра, предложил провести там выставку. (Я в то время тоже работала в Большом театре: Васильев пригласил меня на должность начальника Литературно-издательского отдела.) Папа, конечно, и предположить никогда не мог, что в Большом театре будет проходить его выставка…

Другой вопрос, что ее могли там увидеть только зрители, пришедшие в Большой театр — перед началом спектакля и в антракте. Без билета в театр туда никто попасть не мог, но всё равно: то, что папина выставка состоялась в Большом театре — уникальный факт! Еще бо́льшая его выставка проходила в Литературном музее в начале 2000-х годов, так что интерес к папиным работам действительно существовал. Но последняя выставка была в 2010 году и 10 лет больше ничего нигде не выставлялось…

— Я очень надеюсь, что Музей истории ГУЛАГа ее проведет… Может, в Сахаровском центре еще спросить?

— Я думаю, что Музей истории ГУЛАГа выставку обязательно устроит, если никакие обстоятельства не помешают. Там очень заинтересованные люди работают, какие-то очень надежные, порядочные. С ними безумно приятно просто по-человечески общаться. Сам музей произвел на меня сильнейшее впечатление, и хотелось бы, чтобы папина выставка прошла именно там.

— Картины «Родители», где отец и мама возникают в тумане, и «Сумерки. Портрет брата» — автобиографические работы?

— Да. Это подлинные портреты отца и матери моего папы, и он мне сказал, что первый инфаркт, случившийся в 1986 году, был после того, как он написал портрет матери. «Я так хотел, чтобы она была похожа. Я с ней разговаривал все время, когда писал…». Его отец умер рано, в 1948-м году, папе было 18 лет… А бабушка, Галина Петровна, прожила до 1976 года. Папин старший брат, 1917 года рождения, умер в 2001-м, через 13 лет после папы…. На картине «Сумерки» его портрет написан с подлинной фотографии, когда он приезжал в отпуск с фронта. Там же можно увидеть бабушкины очки и ее письмо к сыну на фронт. Горящая свеча и заклеенное крест-на крест окно говорят о тех минутах ожидания, когда от папиного брата не были никаких вестей с фронта. Слава богу, он вернулся домой живым и здоровым.

— Как его звали?

— Алексей. Алексей Алексеевич. Разница в возрасте между братьями была большой — 12 лет. Своего дедушку, Алексея Андреевича, я никогда не видела, и мама его тоже не видела. Но, судя по фотографиям, мои бабушка и дедушка на картине мгновенно узнаваемы… Очень трудно было по цвету воспроизвести в каталоге эту картину, потому что на ней белый туман. То же самое произошло с «Одуванчиками»: почему-то наши знакомые, которые печатали каталог, сделали эту картину в желтом цвете. А у папы — светло зеленая трава, одуванчики, месяц май. В каталоге же получилась какая-то пшеница…

Потом в этот антисталинский цикл мы включили работу «Чернобыль», хотя папа ее к циклу не причислял. В 1986 году группа артистов Театра Советской Армии поехала в Чернобыль с концертами, и папа с ними поехал, хотя не надо ему было туда ехать с больным сердцем после инфаркта, но ему очень хотелось там побывать. И Чернобыль на него произвел большое впечатление: высоченные цветущие травы, а вокруг — радиация, висит знак «Стоп», и буква «Т» у него как крест написана. На это потом уже Ванесса Редгрейв, когда приезжала в Москву, обратила внимание. Мы эту картину впервые выставили в Киеве, когда там проходила выставка.

После того, как папа начал создавать свой антисталинский цикл, то он даже театральные эскизы стал делать немного иначе. Если вы посмотрите, то на эскизах к спектаклю «Идиот», во-первых, подлинные актерские портреты Аристарха Ливанова, игравшего Мышкина, и Валерия Баринова, который играл Рогожина. Рогожин там как тень возникает за спиной у Мышкина. Это тоже всё, конечно, возникло уже под влиянием его станковых картин. И в последней его не осуществленной работе — спектаклем «Царь Эдип», на эскизе возникает папина кисть руки, от которой тянется красная нить судьбы: эскиз он тоже написал, безусловно, под влиянием цикла.

— Если мы посмотрим на картину без названия, в скобочках «Уход»… Как вам кажется, он предчувствовал раннюю смерть?

— Это не уход в небытие, это уход от быта, от всего суетного, земного. Там же оставлена сберкнижка, удостоверение художника, деньги, ключи. Мне кажется, там нет темы смерти. Сергею Юрскому очень нравилась эта работа. Как раз свою замечательную статью о папе он начинает с темы ухода от всей внешней оболочки — в творчество.

Последняя работа, написанная на бумаге, которую я взяла из мастерской уже после папиной смерти, была кнопками прикреплена на доске, это «Плещеево озеро». Это его поздняя работа, она незаконченная. Там возникает свеча, пламя которой превращается в золотистый купол. Одна из последних папиных работ — «Вечный покой»… Да, безусловно, в этих картинах было какое-то предчувствие ухода, но когда он нам их с мамой показывал, то у нас тогда никаких тревожных предчувствий возникало. И потом, конечно, ступни ног на картине «Восхождение» с бирочкой на щиколотке…

— Да-да, потрясающе!

— Я тогда не знала, что покойникам вешают такую вот бирку на ноги, и когда папа нам эту картину показал, мы с мамой ее еще крутили вверх-вниз. Если картину «Восхождение» перевернуть, то ноги сверху вниз спускаются, и кажется, что изображен повешенный человек; а если на нее смотреть снизу вверх, то кажется, что это полет во Вселенную. А на бирке, прикрепленной к ноге, написана дата, когда папа закончил эту работу.

— Потрясающе! Я раньше такие вещи не замечала…

— Вот такое вознесение. Безусловно, в папиных последних картинах присутствует тема смерти. И на его автопортрете «Вся жизнь» фотографии расположены от рождения до смерти. Фотографии подлинные, все они есть у нас в альбоме: вот маленький мальчик в детской кроватке, это 1929 год, год рождения. Потом 1937 год — ему 8 лет. Затем 1953 год — смерть Сталина, папе 24 года. Следующая дата — 1964 год — конец оттепели, когда убрали Хрущева.

Потом 1977 — маленькая фотография, потом его автопортрет крупным планом, и неожиданно — папина фотография уже на смертном одре. Причем у нас есть фотография, где папа сфотографирован в профиль, и он ее перевернул, расположил горизонтально и писал себя с этой фотографии. А когда пришел из мастерской домой, сказал нам с мамой: «Я себя сегодня писал в гробу, даже самому как-то не по себе стало…» Нам психолог потом сказал, что, когда человек пишет себя на смертном одре, он освобождается от каких-то страхов. Но вообще я не знаю ни одного художника, который нарисовал бы себя на смертном одре. Композиторы писали «Реквиемы», а в живописи подобной темы не возникало. Если вы посмотрите, то на автопортрете папина тень повернута в прошлое, и на дороге в глубине холста видна маленькая уходящая фигурка…

— И висят часы…

— Часы подлинные, это от прабабушки, они у папы остались.

Когда вспоминают папины картины, не всегда вспоминают его фамилию. Его работы были громким событием с конца 1980-х годов до начала 1990-х, а потом интерес к ним стал постепенно спадать, к сожалению. С первой персональной выставки прошло уже 32 года… Слава богу, есть Интернет, где почти все папины работы выложены и их хотя бы так можно посмотреть.

— Как сложилась ваша судьба?

— Я окончила театроведческий факультет ГИТИСа, затем — аспирантуру Института искусствознания, где потом стала научным сотрудником в секторе театра. 15 лет я там работала, а затем Владимир Викторович Васильев, который стал Художественным руководителем — директором Большого театра, позвал меня возглавить Литературно-издательский отдел Большого театра. Я проработала там три года, издавала много буклетов. Когда Владимира Викторовича уволили с этого поста, я еще год проработала в театре после его ухода, а потом уже новый генеральный директор Большого Анатолий Иксанов убрал всех, кого пригласил Васильев. Затем меня позвали преподавать историю балета в Московской государственной академии хореографии, бывшем Хореографическом училище при Большом театре.

Там я уже 19 лет преподаю и являюсь научным редактором альманаха, который издает академия. До прихода в Большой театр я была балетным критиком, написала много рецензий, опубликовала две книги: «Ракурсы танца. Телевизионный балет» и «Хореографические фантазии Дмитрия Брянцева». А сейчас редактирую книги о балете, среди которых книга Екатерины Максимовой «Мадам „Нет“».

— Екатерина Максимова и Владимир Васильев — кумиры моей юности. Очень люблю фильмы-балеты с их участием и фильмы о них.

— Я тоже. Не случайно темой моей диссертации стал оригинальный телевизионный балет: больше всего там написано о телебалетах «Галатея» и «Старое танго» с участием Екатерины Максимовой.

— Потрясающие телебалеты, сейчас такие не делают…

— Да, к сожалению… Их ставил балетмейстер Дмитрий Брянцев. Мы с ним дружили. Ужасно, что он так трагически и рано погиб. Брянцев, кстати, тоже был у папы в мастерской и сказал про его картины, что это «реализм, доведенный до отчаяния». Папе его определение очень понравилось.

— Какая точная фраза! Надо ее сделать заголовком нашей публикации. Дорогая Екатерина, спасибо за интересный рассказ.

(13 оценок, среднее: 4,69 из 5)

(13 оценок, среднее: 4,69 из 5)

Интересно, а что это за “Комендант особой ложи”? Случайно, не Рыбин Алексей Трофимович?

На картине Собачкин зачеркнуто, сверху написано Успенский. У Анатолия Смелянского: Ведь не случайно вахтер театра Успенский, хранитель его «особой ложи», — человек, изображенный с собакой и портретом Сталина, герой картины Белова «Комендант особой ложи», действительно величайший символ этого театра. Я тоже запомнил его, сидящего у входа в храм военного искусства (Театр Советской армии)

См. https://www.kino-teatr.ru/teatr/art/history/3628/

Реализм, доведенный до отчаяния – всю жизнь искал свою правду, но находил только чужую.

Зная и понимая, что правда у каждого своя, он не относился к этому обстоятельству с должной почтительностью. Тот, кто гнёт и гнёт только свою, да к тому же одну-единственную линию, рано или поздно обнаруживает, что его линия выродилась в окружность.