Между прочим, по всему миру снова повеяло пожаром и гарью. Самое время вспомнить про холодную войну. Кто забыл — тот сам виноват.

Разумеется, в детстве про холодную войну я не слышал, но жизнь была устроена так, что требовалось вооружаться. Пацан без оружия — эквивалент жалкой девчонки, которой пристало играть лишь в дочки-матери. А какая из меня, к чёрту, дочка или мать?! Я настоящий мужчина, только пока маленький, так что был вооружен на славу. Сначала у меня завелся кортик с алюминиевым лезвием, которое пряталось в красивые ножны. Лезвием можно было браво размахивать в воздухе, но даже от ковыряния в песке оно гнулось крючком. Потом настала очередь огнестрельного снаряжения, и у меня появился черный металлический пистолет, который с приятным пневматическим хлопком выстреливал пробкой. Она была привязана к стволу и поначалу устремлялась в сторону противника, но, окорачиваемая веревочкой, не долетала до него. Потом мне купили другой черный пистолет — пожалуй, он был поважнее прежнего: боёк жалил пистон, раздавался взрывчик, из пистона вылетала искорка и едва видимый пороховой дымок. Он приятно щекотал ноздри и звал на поле боя. Но и такому пистолету было далеко до пугача.

У пацанов в Истре, где мы снимали дачу, пугачи имелись. Мальчишки разживались ими у видавшего виды старьевщика — сдавали ему пустые бутылки и банки, тряпье и кротовьи шкурки. Эти оловянные наганы заряжались глиняными штучками, набитыми бертолетовой солью и фосфором. Штырек ударял по штучке, она оглушительно грохала. Переполох в окрестностях — вот уж счастье так счастье! Все меня боятся, а я — никого! При выстреле ручки наганов часто взрывались и опаляли ладонь. Ребята гордились боевыми ранами, но у меня пугача так и не завелось. Я не убивал кротов, а по поведению мне долгое время ставили в дневник одни пятерки.

Зато у меня имелся шикарный пластмассовый автомат на батарейках, который из заграничной командировки привез мне дядька. Автомат ничем не стрелял, но звучно трещал, а дуло переливалось при этом всеми цветами электрической радуги. Дружбаны клянчили: «Дай пострелять!» Ни у кого такого автомата не было, я чувствовал себя хозяином положения. Но это продолжалось недолго: батарейки сели, в могучем СССР такие не производились.

В кого стреляли? В фашистов, в кого же еще! Фашистов на московских улицах уже не водилось, пленных фрицев отпустили в их неметчину, их черно-белые тени являлись только в темном зале, где крутили зэканское кино. Но у мальчишек развитое воображение. В общем, нажатие на спусковой крючок постепенно входило в привычку и казалось делом естественным.

Обычно я спал в чулане, отделенном от нашей единственной комнаты фанерной перегородкой, но тут заболел свинкой, и меня перевели на светлое время дня из чулана в комнату. Там стояла кровать с панцирной сеткой, на нее была положена мягчайшая пуховая перина, которую делили мама с бабушкой. Кровать звалась «царской». Над ней висел казавшийся мне роскошным ковер с вытканным на нем золотистым оленем. Если отогнуть край ковра, под ним обнаруживалась плесень. Уши болели ужасно, мою бедную голову забинтовали и утеплили, но я все-таки собирался с силами: прочно осев в перину, передвигал на одеяле солдатиков. Они проваливались по неосторожности в одеяльные ямы, но в целом слушались моих команд. Советская промышленность не производила фашистов, так что мои солдатики щеголяли в советской форме — они предназначались для парадов, и воевать им было не с кем, но больному ребенку это не мешало устраивать генеральные сражения, исход которых был предрешен.

Фашистов мы ненавидели, но ничуть не боялись. Наши отцы их побили, чего страшиться? А вот американцев мы и вправду опасались, потому что их боялись даже родители. Они читали газету «Правда», а там рассказывалось, что у американцев есть атомная бомба, которую они вот-вот сбросят на нас. Отец моего школьного друга, кавалер ордена Красной Звезды, задумчиво произнес: «Американская тушенка казалась нам такой вкусной, а оно вишь как повернулось…» А ведь уже появился и телевизор, по нему показывали страшный ядерный гриб. От ужаса я не мог заснуть и дрожал, забравшись с головой под шерстяное одеяло. Фашистов было легко убить из игрушечного пистолета или рогатки, я расстреливал их даже из бабушкиной швейной машинки «Зингер» — бешено крутя звучное колесо, я представлял себя лихим пулеметчиком. Но вот что делать с американами, которые подло скрывались от нас за всеми океанами мира?

Точно так же дрожали и те важные дяденьки, которые хоронились за кремлевской стеной. Хотя одеяла у них были, понятно, потолще и потеплее, их всё равно прошибало ледяным потом. Но им тоже было, чем пугать, и они рванули самую мощную бомбу в мире над родной Новой Землей. Земля наша — что хотим, то и делаем… Планета и вправду содрогнулась. Это ли не счастье? Много позже я побывал в Америке и выяснил, что в ту далекую пору местные жители тоже дрожали даже в солнечной Калифорнии, они рыли убежища и запасались бесполезными консервами — как для себя, так и для своих миленьких кошечек.

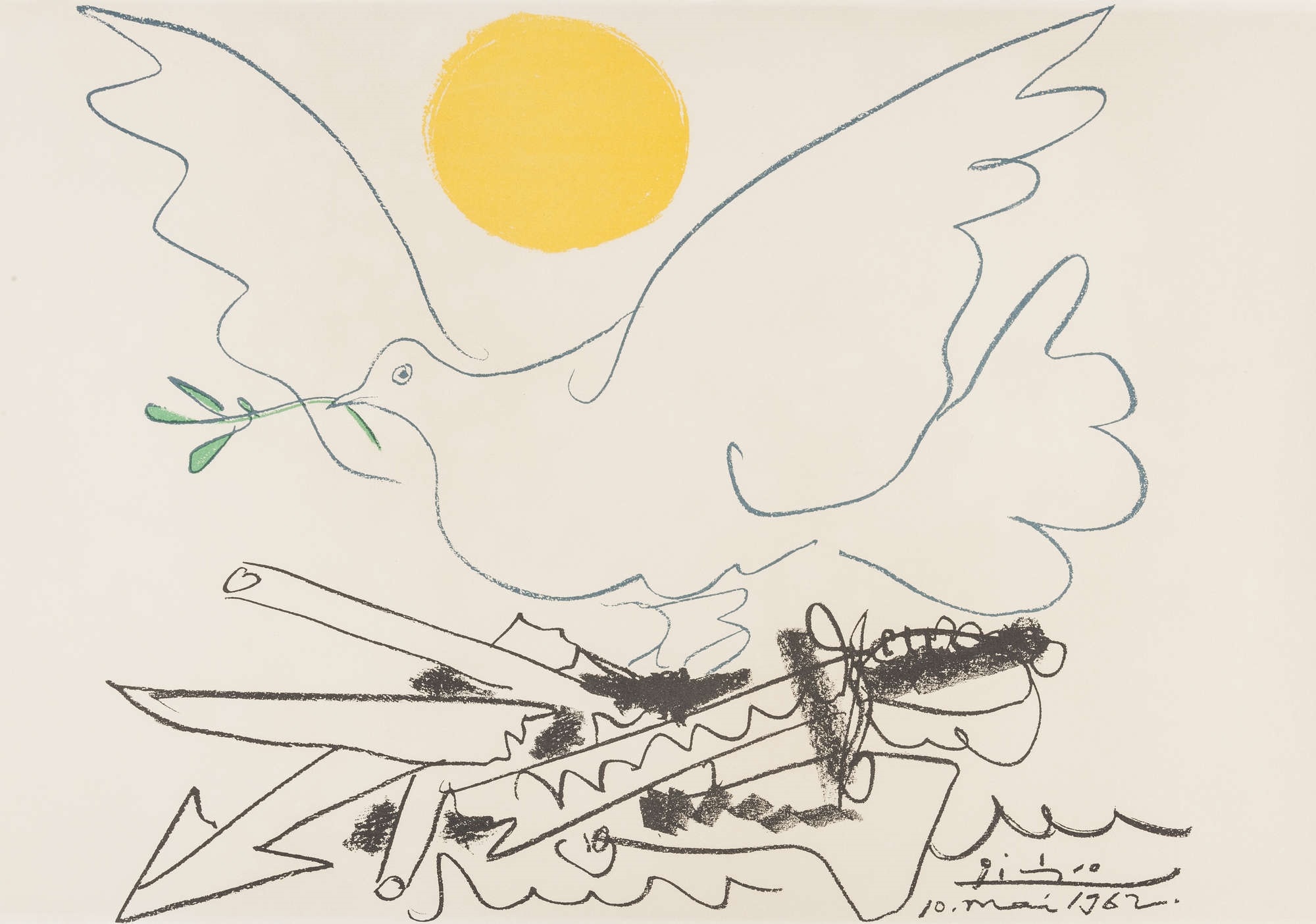

Надрожавшись до одури, важные дяденьки по оба берега Мирового океана пригорюнились. До них дошло, что если так будет продолжаться и дальше, то они останутся без подданных, и тогда жизнь важных дяденек потеряет смысл. Поэтому стали чуть меньше брызгать слюной и дошли до немыслимого: перестали испытывать свои бомбочки на свежем воздухе. А в нашей школе отменили военную подготовку, и мы вместо мужественных гимнастерок стали носить кургузые пиджачки. Идеологи почесали в башке и завели песню о «мирном атоме». Учась в университете, во время первомайской демонстрации я таскал на Красную площадь транспарант «Миру — мир!» Руководители партии и правительства громоздились на Мавзолее и одобрительно махали мне своими пухлыми ручками. После окончания шествия демонстранты собирались кружками и мирно киряли на загаженных улицах, на которых валялись пустые бутылки, проколотые воздушные шарики, ошметки бумажных цветов.

Но послабления вышли не окончательными, «потенциальный противник» затаился, но никуда не делся, и пистолетами с автоматами по-прежнему бойко торговали в «Детском мире» в самом центре столицы. Но я уже вырос, был студентом и очутился в военном лагере. Командовавший нами майор, который ко времени вечерней поверки уже успевал крепко принять на бравую грудь, размеренно вышагивал в начищенных до самоварного блеска бутылочных сапогах перед строем и учил армейскому изводу экзистенциализма. «Студенты! Что есть херня в философском понимании этого термина? Не знаете? Запомните: херня в философском понимании этого термина есть всё окружающее нас». На каждое слово приходилось по шагу. С каждым словом шаги становились всё медленнее и медленнее.

Там, неподалеку от города Коврова, впервые в жизни я держал в руках заряженный автомат. Когда я заглянул в его бездонное дуло, подземельный хлад подступил к горлу. Я развернул автомат в положенную сторону и запустил короткую очередь в бескрайнее поле. Человек в виде мишени свалился в густую траву. Я бы запустил еще одну очередь, но патроны закончились. Но я всё равно понял, как легко убить человека. От холодного до горячего — один шаг. Нужно только для начала вволю наиграться в войнушку, потом поразить мишень, а потом дело пойдет само собой.

И всё на этом свете покажется достойной уничтожения полной херней.

Александр Мещеряков

(6 оценок, среднее: 3,83 из 5)

(6 оценок, среднее: 3,83 из 5)

Заметка понравилась. Армейский извод экзистенциализма — это круто, это находка.

Студенты! Херня диамата

Не замена обычного мата

И не понятие сопромата

Она! Цель вашего автомата

Данная нам в ощущениях…, сновидениях…, нововведениях…