Между прочим, в детстве я прочел «Робинзона Крузо» с упоением. И как мне тогда захотелось поселиться на необитаемом острове! Ходить в школу не надо, родительский надзор отсутствует, а это значит, что кровать можно не застилать, зубы и ботинки не чистить. Свобода! Там, на необитаемом острове, всегда тепло, ушанки не требуется, а попугаи умеют бегло разговаривать по-нашенски. Подстрелил из рогатки кабана — вот тебе и обед. Живи не хочу!

Не я один мечтал о таком острове. Вкрадчивый мужской голос подзуживал меня по радио: «А какую книжку ты, смышленый октябренок, возьмешь с собой на необитаемый остров? Наверное, „Дядю Стёпу“?» Чуть позже этот же голос спрашивал про книгу, которую я непременно заберу в межпланетный космический корабль, отправляющийся на Марс. «Только не забудь, пожалуйста, „Как закалялась сталь“!» Но мое развитие остановилось на необитаемом острове, в космос не хотелось. Уже тогда я понимал, что мое место — на этой земле.

Острова манили меня и дальше. Может, потому я и стал японистом. Япония — страна островная, а остров в русской народной утопии — земля обетованная. Вспомним про Китеж, вспомним и про Рахманский остров. Раскопал я и поучительную историю про русских крестьян, которые совсем недавно, в начале ХХ века, отправились из сибирской деревни на «Опоньский остров», где, как сказывали, располагалось Беловодье — настоящий рай на земле. Они и вправду добрались до Японии, но им там не понравилось. Кушали там не пшеничные булки, а невыразительный рис в малых количествах. Сидели при этом на полу. Крестьяне думали, что на острове всё поделено поровну, а оказалось, что добро там продают в магазинах и за немалые деньги. Они думали, что на острове — вечный мир, а Япония оказалась империей и напала на матушку Россию. А от ежедневных землетрясений крестьян по-настоящему колбасило. И тогда они решили, что Япония — вовсе не остров, а часть проклятого материка. Так что, перекрестившись, они покинули Японию и поплыли по морю-окияну куда глаза глядят. Больше их никто никогда не видел.

* * *

Поезда моей молодости приносили к неведомым берегам. Собирая байдарку «Салют», мы никак не могли воткнуть стрингер в стрингер на берегу карельского Топ-озера. Тут к нам подкатился дюжий рыжий парень, назвавшийся финном. «Ребята, идея хорошая есть, а вот разлить не во что», — сказал он и позаимствовал у нас эмалированную кружку с неброскими цветочками. Через час пожаловал снова — с хмельным угощением. Мы все-таки управились со стрингерами и поплыли через заливчик к нему в гости. На вопрос, чем он промышляет, парень гордо ответствовал: «Я — браконьер». В доме у него и вправду обнаружились огромные рундуки с вяленой рыбой. Дальше — больше: парень прицепил наши байдарки к своему баркасу на моторном ходу, и мы с моим незабвенным другом Гашишом заплясали в неповоротливой от консервов байдарке посреди озера, но потом мотор обиженно замолк, пришлось тащиться на веслах к берегу. Поставив палатку, продолжали за костром рассуждать о жизни. «У меня в Финляндии родственники, но я туда не хочу, — откровенничал парень. — Тут ведь в войну немцы были, всё снаряжение побросали, я на острове пулемет ихний нашел, хороший такой, весь в масле, и патроны при нем. Вышел на открытую воду, выпил, конечно, из горлышка, палю во все стороны. Тут ведь места дикие и безлюдные, захочешь — даже убить некого. Настрелялся и заснул прямо в баркасе. Очнулся — погранцы под носом. „Дай, говорят, и мы тоже постреляем“. Постреляли. Где я еще такой воли найду?»

После этих слов озеро мне глянулось еще больше, я размышлял о вольнице и о том, как плохо здесь диктатору: чуть что не так — и люди рассеются по островам.

Вода плавно переходила в песок, мы ночевали на крошечных островках. Я подходил к кромке берега, янтарные сосны оставались за спиной и легко превращались в развесистые пальмы из моих детских книжек. В любом случае это были необитаемые острова. Никто нас не встречал, никто не провожал. Прощаясь с островом, я прощался только с самим собой.

* * *

Свои тексты я сочинял в разных местах: дома — за надежным письменным столом с резными ножками, в шатких поездах дальнего следования, в безликих гостиницах по всему свету. Но лучший мой кабинет располагался в деревне Мораитика на острове Корфу. Кабинет в виде стула и хлипкого столика располагался на горе, на тенистом балконе, из-под которого склон обрушивался вниз — цветочная река из бугенвиллий с осколками черепичных крыш неслась стремглав к морю и сливалась с ним. Сочинялось на балконе славно, птичьи голоса настраивали перо на легкий лад. Это было недолговечное райское блаженство на каменистой земле. Насочинявшись, я скатывался по отвесным переулочкам к морю наперегонки с лимонами, которые срывались с узловатых веток и кувырком неслись вниз, подпрыгивая на ухабах. Лимонов было много, они пятнали желтком серую землю. Иногда какой-нибудь особенно меткий экземпляр больно лупил в пятку. Юные красавицы провожали меня долгим взглядом. Когда я карабкался обратно домой, лимоны неслись уже навстречу, а девственницы уже успевали поседеть, словно это были одуванчики, и превращались в горбатых гадалок, которые уже успели народить новых красавиц. От всего этого проза тех моих дней отдает утопическими ароматами. Недаром тот роман называется «Нездешний человек».

Этот советский человек, посланный в командировку для чтения лекций о международном положении в глухую провинцию, попадает на озерный остров, где у него случилась любовь с местной учительницей Ольгой Васильевной. Не удержусь и процитирую.

«Цвели вишни, урчали шмели, носились стрекозы. Со старой яблони я сорвал не тронутый временем увесистый плод. Ветка с благодарностью распрямилась. Хрустнуло, во рту закислило. Антоновка, моя любимая. Я обживал Остров, Остров обживал меня. Наливалась землей редиска, зеленел лучок. Под березой в сережках таранил воздух красной головой подосиновик. Чуть поодаль торчал ананас на стройной ножке. Как-то всё тут было не по сезону и не по климату, как будто тут дом творчества. „Здесь микроклимат другой“, — пояснила Оля. „На мой Остров прогноз погоды не распространяется. Здесь и траву есть можно — сладкая, сочная, витаминная. Обживайся, теперь Остров твой“. — „Что, и снег никогда не идет?“ — испугался я. „Это зависит от настроения“, — сказала Оля.

Падали звезды, но загадать желание я не успевал, не спешил. Думаю, оттого, что никаких посторонних желаний у меня и не было. Я просыпался легко, как зверь, хотелось поскорее послушать Олю, погладить волосы и лицо, самому словечко вымолвить. Мне было хорошо там, где я есть. Стихи вылетали из меня, как птенцы из гнезда. Я записывал их на оборотках машинописных лекций. Время летело незаметно. Только чиркнешь спичкой — а дня уж и нет. Только затеплишь свечу, как настал рассвет. Время летело незаметно, а запомнилось навсегда. Чудно́ и чу́дно. Просыпаясь, Оля приветствовала меня: „Так хорошо, как будто бабочки в голове порхают“.

Когда к Ольге Васильевне являлись ученики, я бродил по Острову. Отчество ей не шло. Оля, Оленька… Длиннее не требовалось. Я сидел на берегу Озера и наблюдал, как одна волна с чешуйчатым отливом догоняет другую. Догоняет, но догнать не может. Никаких неожиданностей, огорчившихся не было. Озеро напоминало ребристую доску, на которой отстирывалось мое прошлое. Теперь такие доски вышли из употребления, их можно встретить только в антикварных магазинах. Практически не ломаются, что разорительно для производителя.

Я раздевался и плыл. Вода сначала обжигала холодом, я ее разогревал саженками до состояния жара. Вообще-то я плавал плохо, но здесь не уставал, вода была мягкой, как воздух, между пальцами я ощущал перепонки. Я по-спортивному фыркал, не пуганный человеком тюлень касался меня носом, будто встретил брата. Потом снова нырял. Вода обнимала меня, я — ее. Озеро было огромным, взгляд не доставал до другого берега. Он сливался с водой в огромную биомассу. Вместе с волной перекатывался планктон, чуть поглубже матерели окуни, судаки, щуки… Нагуливали вес водоросли, волочились ветвями по дну. В заводях пузырилась от счастья глазастая лягушечья икра. Торжественно выплывали белые лебеди, больше знакомые мне по балету. Никакого сходства, даже удивительно. Плыли и облака, похожие на пшеничные сдобы. И тут через минуту налетал вихрь, сбивал их в помертвевший свинцовый клубок. Он катил на меня как угорелый. Опасаясь дождя, я греб к берегу, возвращался на остров, где всё оставалось по-прежнему и светило солнце. Хрустел антоновкой, растирал между пальцами мяту, вдыхал пыльцу с бугенвиллии. Облака уносило, дождь обходил стороной».

Александр Мещеряков

(5 оценок, среднее: 3,80 из 5)

(5 оценок, среднее: 3,80 из 5)

Заметка понравилась, – красивое словотворение.

Острова, островки, Соловки…

Меркнет памяти свет

Тает души след

Да – нет…

Любопытно, – художники островов Японии издавна умеют чутко отображать удивительное самоподобие мира.

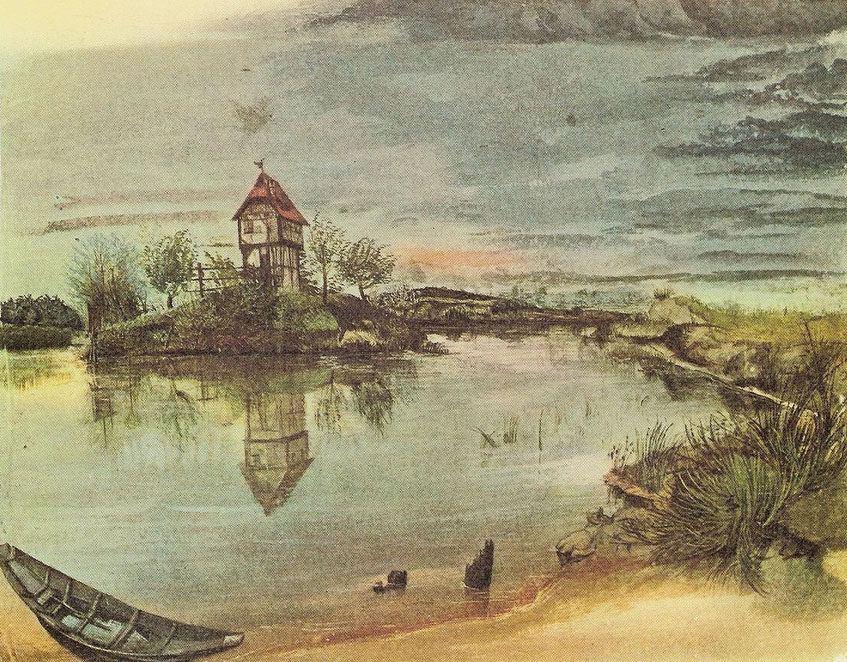

Вот, например, картина Утагава Хиросигэ (1797 – 1858) «Бурное море в Наруто» – с фракталными гребнями волн и вихревой галактикой морского водоворота.