Гоббсова песня

Античная политическая мысль различала естественное право, созданное свыше одинаково для людей, животных и вообще всего живого, и условное право, предназначенное для регулирования цивилизации. Во всяком случае, и у греческих софистов, и у римлянина Цицерона естественным правом была скорее сама жизнь, требующая, например, заботы о детях и престарелых родителях, тогда как условное право позволяло людям жить вместе, защищаться, строить города и дороги и правильно обращаться с прибылью. Конечно, это условное право было, в версии Цицерона и римских юристов, гуманистическим — так, законы позволяли арендатору лошади оставить родившегося жеребенка, но кому бы ни переходила рабыня, у нее не отнимали ребенка.

Римское право — гражданское: мудрые законодатели создают право для всех граждан, а граждане действуют граждански благодаря преимуществам этого права. Поворотным для этой традиции стал, конечно, раннесредневековый Кодекс Юстиниана Великого, принятый в 529 году: при сохранении понятия естественного права было объявлено, что монарх — это «живой закон» (lex animata), одухотворенный закон, икона и форма для юридических решений, носитель юриспруденции (в буквальном смысле слова «юриспруденция» — благоразумие права, философское его использование). Появление правителя-законодателя означало, что образ жизни народа, в том числе и тот, который нам кажется естественным, на самом деле — оттиск этой начальной иконической матрицы, существующей в мысли монарха.

Но как только монархию начинают ограничивать парламентские институты, сразу встает вопрос: как тогда поддерживается единство права? В раннее Новое время появляется новое разделение: на «естественный разум», позволяющий толковать законы каждому, кто к ним прибегает, и «искусный/искусственный разум» профессиональных юристов, хорошо знающих теорию и историю права и потому обладающих определенными навыками толкования законов, которых нет у других1. Система права держалась тогда на подвижном и в целом риторическом компромиссе двух различных разумов, каждый из которых доказывает, что именно в нем идея гражданства и гражданское действие осуществляется быстрее всего. Но этот компромисс не мог быть бесконечным, и Томас Гоббс (1588–1679) покончил с ним навсегда.

Гоббс нападает на привилегии искусных юристов с их риторически продуманным и потому искусственным знанием и требует не различать юридические разумы. В «Диалоге между философом и студентом, изучающим общее право Англии» (1681) Гоббс, исходя из ценностных, а не практических аргументов, отрицает разделение на естественный разум пользователей закона и искусный разум его толкователей. Законы по Гоббсу нужны для осуществления власти, а не мудрости. Общество должно стать не добродетельным, а просто безопасным, и лишние «искусства» ему не нужны.

Следовательно, любой разум юриста — естественный, а все попытки создать искусный/искусственный мудрый разум юриста — использование софизмов, которые как маска прикрывают борьбу за власть. Мудрецы — это сектанты (Гоббс опирается на этимологию слова секта — философская школа, как у Пифагора или Платона), создатели школ, вербующие адептов и множащие расколы. Тогда искусный юрист по Гоббсу — это некоторый софистический механизм, порождающий фанатизм: как фантомные идеи создают фанатиков, так и юрист, пытающийся создать искусственную мудрость для развития общества, ввергает всё общество в фанатизм.

«Люди, — пишет Гоббс, — часто становятся жертвами (abused) людей, кажущихся мудрыми, но их мудрость — всего лишь зависть к одаренным (in grace) и успешным в делах»2, эти мудрецы угрожают общественной безопасности, злоупотребляя и доверием, и имуществом своих клиентов.

Такой юрист вполне может быть представлен как автомат, механизмы которого прикрыты натуроподобными одеждами, которые при этом для самого автомата фантазийны — и такое соединение фантомной, фантазийной мудрости и безупречной с точки зрения клиентов работы механизма и создает атмосферу фанатизма. Фанатизм смешивает зависть с ненавистью и основан на зависимых отношениях, злоупотреблении (abuse). Именно такой фанатизм, которого боялся Гоббс, мы видим в культе автоматонов эпохи Просвещения с их натуроподобием.

Шахматное рондо

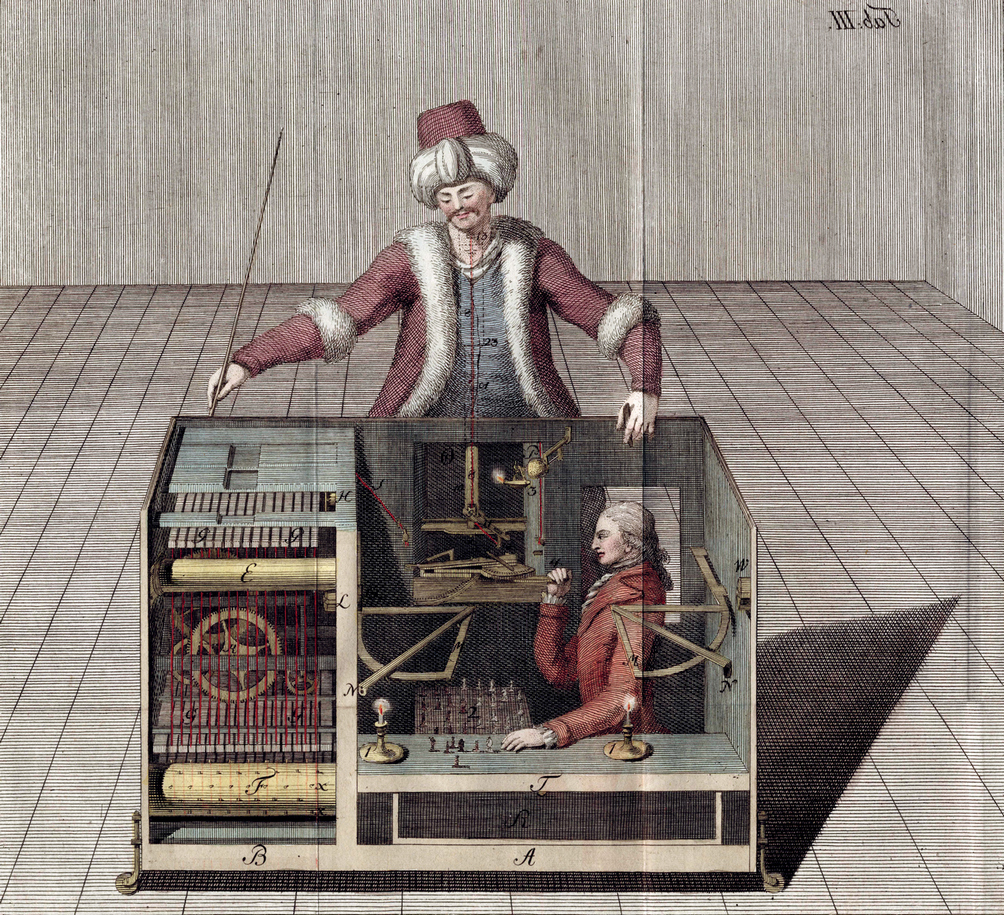

Историю автоматона «Турок» читатели обычно знают 3. Автомат, изображавший восточного человека, изображал и шахматную игру. При этом он обладал двойной маскировкой: можно было снять одежды с Турка и увидеть только механику, можно было заглянуть и в шахматный ящик. Турок действительно был механизмом, но в шахматном ящике сидел профессиональный шахматист, оператор, невидимый благодаря искусной системе зеркал.

Это двойная маскировка, перверсия перверсий, маска масок, кукла кукол. Человек создает механическую куклу, внутри которой снова сокрыт человек: естественное-искусственное-естественное. Где в этом механизме место сборки составляющих смыслов? Маска оказывается конструктом сознания, выносящим на поверхность идеологемы. Ролан Барт говорил, что «эффект реальности» прикрепляет дискурсы к местам. Где место прикрепления в автоматоне «Турок»? Шахматный ящик или обличие куклы в виде восточного человека или сам как будто восточный человек, который находится внутри куклы и играет в шахматы?

Вот она, двойная маскировка, где есть изнаночное, спрятанное ядро, образец, по которому создано лицевое, поскольку автоматон сделан по облику и подобию экзотического человека с экзотическими способностями. Частное достраивается до публичного в определенном предъявленном публике месте — некая сцена, на которой расположен механизм, открытый удивлению зрителей и зевак. На сцене возникает эффект сборки субъективности на новых основаниях, допущения другой, экзотической природы.

Интересно современное наблюдение Валерия Подороги в одной из лекций — о матросе, который после театрального представления снимает с себя парик, кланяется публике, уходит за кулисы, снимает с себя костюм ХVIII века и остается в матроске. Где та модель сборки, которая внешне предъявлена, автора которой можно уличить в маске? Какое событие репрезентирует место сборки? Театральный костюм, парик или матроска, которая тоже по сути является костюмом? В нашем автоматоне механизм, созданный человеком, или человек, спрятанный внутри механизма, представляет пример двойной маскировки, т. е. маски, вывернутой наизнанку, как выворачивались наизнанку обрядовые тулупы ряженых.

Такая двойная маскировка полностью соответствует критике Гоббса. Для него юристы-софисты дважды обманщики. С одной стороны, они используют действительные механизмы права, в том числе и общего права, которые сами по себе работают, но обеспечивают частный выигрыш. Они пользуются тут безупречными инструментами, вполне освященными традицией и королевскими указами, но пользуются ради частных интересов, привязывая к себе клиентов — как человек может фанатично привязаться к шахматам. Тогда Турок в одеждах своей страны — лучшая икона того монархического понимания закона как учрежденного королем обычая народа, о котором мы говорили выше. Для Гоббса эти обычаи оказываются частными, они уже стали предметом злоупотребления юристов и жадных клиентов, и можно только не множить новые расколы, показав, что есть и не фанатичное отношение к праву — когда тебе интересна не игра в шахматы, а устройство механизма. В этом смысле просвещенный законодатель, игравший с Турком в шахматы, как Фридрих Великий или Екатерина Великая, смотрит на всё глазами Гоббса, а не фанатика права.

С другой стороны, эти юристы-софисты, считает Гоббс, сами завистливы, амбициозны и готовы пожертвовать безопасностью людей ради своих отвлеченных идей. Тогда их маскировка другая: они представляют свою зависть как эффект чистого действия правовых институтов — «так получается по закону», — в то время как решение на самом деле принадлежит им — они находят те складки в законе, которые позволяют обслужить нужное решение. Сам текст закона имеет такие складки, в которых может спрятаться частный интерес, как за зеркалами прячется в ящике человек, хотя мы видим только колесики и рычаги. То есть шахматный ящик — это тело текста, образ текста. То, что никто не мог угадать, что в ящике сидит человек — это типичный эффект текста: пока мы читаем, мы верим, что всё было так на самом деле.

Турецкий марш

Итак, мы выяснили, что Турок — образ человека, следующего праву народов, когда в европейских государствах уже произошли революции. Это идеальный субъект старого понимания права, на котором основывались искусные юристы и на которое нападал Гоббс. В каком-то смысле таким идеальным Другим был и Перс у Монтескьё, который просто видел любые обычаи Европы как искусственные, т. е. усматривал маски не только в юридической, но и в политической области. Любая попытка разоблачить Турка упиралась и в признание права народов (местного права), что в нем всё безупречно с точки зрения самого этого права (и одежда, и телесные навыки, и механические умения), но и в признание Текста как той инстанции, в которой и хранится право народов. Универсальная шкатулка Текста скрывала в себе любое сектантство юристов, как бы приручая фанатизм. Но международная политика — это уже не шкатулка с инструкциями.

Маска всегда являлась перевертышем. Перверсия как карнавал социальных ролей, карнавал как перверсия низа/верха, запретного/дозволенного в турецкой культуре венчалась воинской кастой девширме (дословно «набранных», «собранных»), т. е. «перевертышей». «Перевертыши» — это пленные дети 8–18 лет, которых еще можно было обернуть в сторону своей культуры, религии, языка не силой, но воспитанием. Из таких «перевертышей» в Османской империи султаном Мурадом I примерно в 1365 году была сформирована регулярная армия «новых воинов» — янычар. Грозные воины, числившиеся на государственной службе с духовным наставником из суфийского ордена.

У янычар были свои традиции: костюм, головной убор, им не разрешалось носить бороду, но можно было убирать длинные волосы в хвост; не разрешалось до пенсии заводить семью и имущество, чтобы не возникало привязанностей; в то же время они могли продвигаться выше по государственной службе. И еще у янычар был свой военный оркестр, который исполнял марши и передавал некоторые сигналы и приказы разным флангам армии. Состав оркестра «новых воинов» был определенным: большой барабан, два небольших барабана, две тарелки, две медные трубы, пять шалмеев и турецкий полумесяц. Турецкий марш отличался особенным музыкальным ритмом и музыкальным языком. Под него не маршировали, но исполняли до, во время боя и после, а также на торжественных мероприятиях. Это была музыка церемоний.

Особенное звучание понравилось европейцам, которые увидели в этой музыке смещения от ритуала к бою и от боя к ритуалу. Европейцам хотелось хотя бы символически внести смятение в строй турок, символически превратить Турцию из грозной державы в страну ритуалов. В этом был, конечно, незрелый ориентализм, но было и Просвещение. Многие известные композиторы обратились в своем творчестве к турецкому маршу, написав отдельные произведения или вариации на тему, — Глюк, Сальери, Гайдн. Самыми известными, пожалуй, стали Турецкий марш из Сонаты для фортепиано № 11 Моцарта, Турецкий марш из музыки к драме «Афинские развалины» и Турецкий марш из комедии-балета «Мещанин во дворянстве» Жана-Батиста Люлли.

Так, грозные воины янычары, в большинстве своем состоявшие из апроприированных европейцев, вернули Европе восточную музыку и произвели своего рода деапроприацию. Так происходит двойное перевертывание: пленные европейцы — янычары — турецкий марш — европейские слушатели. И нельзя сказать, что кукла в этом не участвовала. Уже не идея безопасности, а идея спасения среди постоянных войн руководила композиторами. Турецкий янычар, превращаясь в игрушку за шахматным столом, восстанавливает в себе человека. Для Гоббса это немыслимо, но для политики XVIII века, пусть еще сколь угодно лукавой, — вполне мыслимо.

Александр Марков, профессор РГГУ

Оксана Штайн (Братина), доцент УрФУ

1 Pocock J. G. A. Politics, Language and Time. Essays on Political Thought and History. Chicago — London, The University of Chicago Press, 1989. Pp. 202–232.

2 Hobbes T. The English Works, vol. VI (Dialogue, Behemoth, Rhetoric). oll.libertyfund.org/title/hobbes-the-english-works-vol-vi-dialogue-behemoth-rhetoric

3 Речкин А. Хитроумный трюк с автоматом-шахматистом // ТрВ-Наука № от 362 от 20 сентября 2022 года. trv-science.ru/2022/09/xitroumnyj-tryuk-s-avtomatom-shaxmatistom/

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)